近日,有网友称发现一个奇怪现象:在传统文化和社会现实中,舅舅的地位在娘家人中最高。史书中除了“父子”、“母子”这种天然血亲关系经常提起之外,被认为最亲的关系还有“甥舅”。这究竟是什么原因呢?

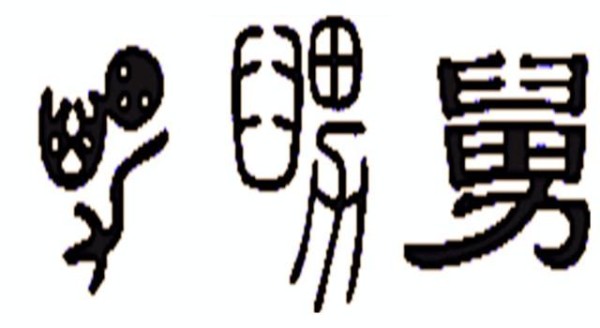

《说文》解释:母之兄、弟称“舅”;妻之父为“外舅”,要说明的是这里的“父”不是指父亲,而是指伯父、叔父。“凡异姓之称,不得称父”,要称为“舅”。那么,舅的地位为什么这么高呢?原因其实有三点:

1、舅的地位,传承自母系社会

《仪礼》中记述,在母系社会里人们“知母而不知父”,这是母系社会的一个特点。母亲的地位高于父亲,家产、孩子等自然都归母亲所有。如此一来,母亲的兄、弟即使有了自己的家庭,与母亲仍然同为一家,把家产、孩子交给娘家人更顺理成章。

与舅相比,从母亲的视角来看,伯、叔属于“外姓人”。把本来属于娘家的家产、孩子交给伯、叔,等于交给外人,是一种家产的流失,交给舅舅自然没有这种隐患和担心。因此,舅的地位是传承自母系社会,进入父系社会之后,这种地位也没被削弱。

2、舅的地位,在娘家人中最高

以父系为主体的社会关系中,“亲”与“戚”的位次发生了变化。《仪礼》记述:按照丧礼,国君与父母、妻子、长子死了要穿戴3年丧服;伯父、叔父、兄弟死了,1年;姑、姐、舅、甥死了,要有几个月的丧期。这种仪礼间接反映了舅在娘家人中独一无二的地位。

伯、叔是父系一方的地位最高者,舅是母系一方的地位最高者。舅自然成为母系家族的代表人物,代表了母亲一方的利益,肯定与外甥最亲,“甥舅”就结成了天然的“同盟”,也成为千年以来最稳固的一种以非直接血缘为纽带的关系。

3、舅的地位,更加中立和无私

现代人常提的“亲戚”,从根子上是有区别的。亲,指有血统或夫妻的关系;戚,指由婚姻而成的关系,这也是“亲情”和“外戚”的来源。按古代宗法制度,“亲”之间有继承、传承关系,“戚”则不准染指“亲”之间的财产和权利,不允许继承和传承。

因此,在“亲”之间有利益纠纷时,舅常充当和事佬,因为人们认为他是更加中立和无私的——不管财产怎么分,也不会分给当舅的。既然没有利害关系,人们也就更愿意相信舅的公正。正是因为如此,历史上的诸多宫斗中,外戚当权当政会被鄙视和讨伐,因为它与宗法制度和社会共识相违背。

在70后、80后中,因为有许多独生子女。对此有人说:也许未来的几十年里,很多孩子不知道舅、姑、姨是什么亲戚。

这种担心是有一定道理的。但愿,舅这个角色将来不会消失在诸多亲戚之中。

图据网络,文为指动济南原创,转载请注明返回搜狐,查看更多