你的同龄人,可能和你不一样

本文共3150字,建议阅读时间7分钟

@oheat01

作者/淡蛋

美编/沈星雨

■■■

1

01

1

我们还需要别人家的孩子吗?

可能许多孩子长大的过程中,都有这么一个“别人家的孩子”。TA成绩好,每次总比你多考几分;爱运动,还写得一手好字;一定弹琴非常棒,而且每天主动练琴几小时,从不看动画片儿;读书无敌多,还酷爱做家务……

这可能是我们在懵懂时最初进行的社会比较了,原来这个世界如何评价“我是一个什么样的孩子”,不光取决于“我做了什么”,还取决于“别人是什么样的孩子”。

社会比较有意义吗?当然有,Festinger(1954)指出,人们都拥有渴望判断自己观点和能力的动机,倾向于与他人进行比较来满足这种需要。因而,社会比较是自我评价和自我认识的重要来源。

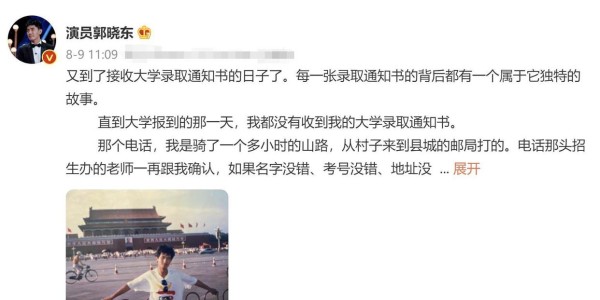

在特定方面与比自己强的人作比较,称为上行社会比较(Upward Social Comparison)。这样一个“别人家的孩子”,就是典型的上行社会比较对象。可事实上,TA很可能是一堆孩子的优秀习惯、特质的集合体,是一个不可复制的符号性人物,却又因为被赋予了“同龄人”的身份而强加了与我们的相似性。

为了满足获得准确自我认识的需要,我们往往倾向于与自己相似的人作比较(Wood, 1989),或是稍稍比自己强的人、稍稍比自己差的人(Collins, 1996)。而试问,与一个难以复制的“传说”进行社会比较,如何能为我们提供可靠的自我认识呢?

当比较对象不合适时,上行社会比较可能影响到我们的自我评价,进而带来不适的感受。Strano和Dixon(1990)认为,自卑感就是个体进行社会比较的结果。回顾过去,我好像从来没有被这个“别人家的孩子”激励到,反而只是无尽的委屈、失落和自我怀疑。不断被动地与这种有着相似假象的榜样进行上行社会比较,又永远难以追赶或超越,往往带来一次又一次的挫败感。

我们需要这个“别人家的孩子”来帮助我们认清自己吗?认识到TA可能是一组孩子闪光点的集合后,我们没有必要再把自己的自尊拿出来被这个象征性的符号碾压。同样的,任何比较标准下,正态分布的最右端永远只有极少数人。这世上永远有人看起来就是“人生赢家”,而如果我们并不了解这份成功背后的真实旅程,也无法复制这份天时地利人和的机遇,便不必强加一个“相似性”,把自己投入这样一种本不必发生的社会比较。

@oheat01

1

02

1

差异不等于差距

社会比较当然也会带来激励作用。在某个维度上与情况比自己差的人做下行社会比较,常常使人们对自己感觉更好(Wills, 1981; Aspinwall & Taylor, 1993),因此人们常常主动寻求下行社会比较,来保持积极的自我概念。

即使同样是进行上行社会比较,也并不尽然就带来消极的感受,如当人们有较高的自尊水平和确定感时,也可以从上行社会比较中获得良好的感受。Buunk等人(1990)发现,当人们在上行比较中从另一个人的优秀品质和成就中感受到荣誉,或是从他人身上获取灵感和希望的来源时,人们也可能从上行社会比较中受到激励。

而如果社会比较能够使我们认清自己,从而获得激励,实现自我提升,是因为我们从中看到了他人之所以优秀的原因,也对自己的真实水平有了更加清晰的认识,了解到自己可以进步的空间。

所以,何必去强调我们的同龄人已经套现多少、月入多少来引爆我们的焦虑呢?优秀不仅仅是一个结果,它是一个过程,乃至一种习惯。与其拿他人的成就和自己比,不如去看到一种崭新的思维方式、一些卓越的行为习惯、一份可能的进步空间。

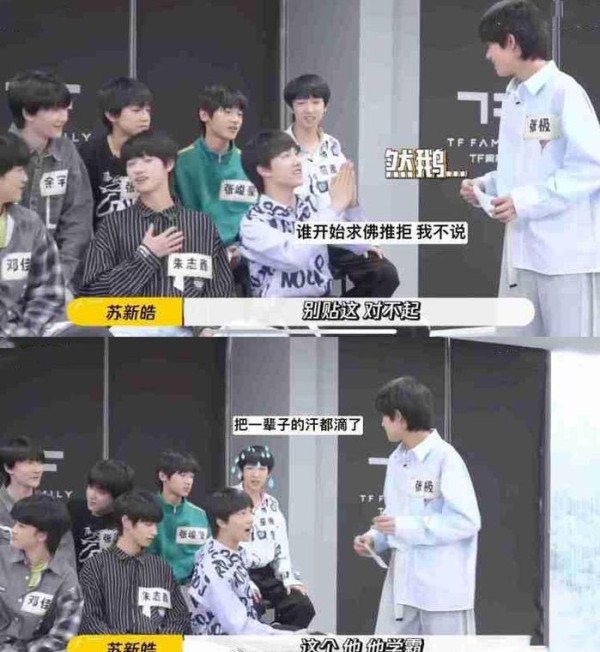

在我们身边默默努力着的小伙伴们,也以不同方式优秀着。那个也会叫苦叫累,但坚持每天雷打不动地背掉几个list单词的室友;那个因为爱好而在课余时间坚持写作、从不在乎读者多少的同学;那个并不急着找实习,默默阅读几十本书的学姐……

我们每个人选择了不同的生活方式、不同的目标,也处于一个不断探索、不断成长的阶段。如果我们早已对单纯用考试分数来评判学生的单一标准嗤之以鼻,当然也不必为他人月入xx万和套现xx亿的数字而恐慌不已。

@oheat01

这让我不禁想起那个学生时代总会被问起的问题:“你的梦想是什么?”

犹记得,有同学走上讲台,半开玩笑:“一夜暴富!”然后稍正经些地说,“其实我的偶像是xx,我想自己创业,成为像他一样优秀的企业家。”

有同学沉稳地说:“我想在理论物理研究中作出建树。”

还有一个女孩,带着平和的笑容:“和一个爱的人生活在一起,养一只温柔的大狗,和一只粘人的小猫。”

那时候,他们的神情各不相同,但对未来有着相似的憧憬。不会有任何人,忍心用生硬的评判去打扰这份独属于自己的选择。

的确,胡玮炜从普通记者不动声色地走到旁人难以企及的高度,这很棒。但如果喜欢的就是平淡温馨的日子,“在三四线城市里,过着平淡,却一眼可以看到未来的日子”,好像并不糟。

优秀不存在唯一的评判标准,这个多元化的社会包容不同的选择。比起为了一个强加的“优秀”标准去担忧“同龄人正在无声无息地抛弃你,连一声再见都不会说”,去恐慌“稍有松懈,便被远远抛下”而拼命争取“一骑绝尘”,我大概更喜欢相信:我们只是在以自己的方式、朝着不同的目标或快或慢地努力着。

@oheat01

1

03

1

上进心不是恐慌与焦虑

我愿意被激励,愿意忍受成长的阵痛去停止自暴自弃、消磨时间或是无意义的社交,但始终不愿意被强加一种所谓成功的生活方式。

社会环境已经为我们增添了许多焦虑:“x公司春招岗位仅余x席,起薪xx你值得拥有!”“Top10名校学子都在争取,进入xx的最后机会!”,当然还有诸多人为打造的“鄙视链”,都是悬在青年人身后的鞭子——你不快朝着我指的方向跑,就永远无法追不上那些“优秀者”了。

这次的热文,不断强调成功创业者们与我们的“同龄人”的身份,也是告诉我们:你很可能会被你的同辈群体抛在身后!你可能会成为当前群体中的被淘汰者!

宣扬同辈群体的某些行为当然会影响到我们的选择,同辈压力(Peer pressure)就是指人们常常受同辈群体的思维、行为方式所影响,为了和群体保持一致、获得群体认同,而改变自身的态度与行为等(Boehnke. K, 2008)。如果不断地像这样向我们灌输,何种生活方式是同辈群体心目中的最优选择、极力争取的良好生活,我们的态度容易受到影响,再与自身现状对比,自然焦虑倍增。

@oheat01

可是,正如陈嘉映先生在《何为良好生活》中所说,什么是良好的生活?我该怎样生活?这不是简单地评判人生道路的正确与错误,而是行路的问题——知道自己在走什么路,知道这条路应该怎么走,我们是否贴切着自己的真实天性行路。

如果我想要学好英语,我要贴在桌前的应该是我本周的目标单词量和练习量,而不是隔壁班学霸的托福小分;如果我想要潜心学术,那么管理X班陈同学拿到了MBB的实习又与我何干。我们每个人有着不同的目标、不同的选择,只要同样抱着一颗上进的心,在方向不同的路上,何必总比较谁跑得更快更远呢?

仅仅是对于自身未来的不确定,已经足够让人迷茫焦虑,为什么还要立一个正在抛弃我的“同龄人”,让我们更加恐慌?更何况,有些人就是喜欢闲庭信步,为什么非得逼着自己去报名马拉松?

我相信我们中的很多人,有时候真的只想缓慢地成长,朝着那个我们也未知的未来慢慢地摸索前进。想要好好地做下每一个不让自己后悔的决定,想要慢慢地探索一种让我们自己舒适的生活方式——也许迷茫,也许尚无斐然的成就,但我不相信这就是一种退步。

但凡我们在朝着我们喜欢的方向努力,哪有什么能够抛弃我们呢?

■■■

参考文献:

Boehnke, K. (2008). Peer pressure: a cause of scholastic underachievement? a cross-cultural study of mathematical achievement among german, canadian, and israeli middle school students. Social Psychology of Education, 11(2), 149-160.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(7), 117-140.

Strano, D. A., & Dixon, P. N. (1990). The comparative feeling of inferiority index. Individual Psychology the Journal of Adlerian Theory Research.

Wood, J. V. (1989). Theory and research concerning social comparisons of personal attributes. Psychological Bulletin, 106(2), 231-248.

乔纳森・布朗, & 玛格丽特・布朗. (2015). 自我. 人民邮电出版社.

小 丘 说

我们总是相信自己生而不同,但是有时候又会用统一的标准为自我设限。人生或许本没有最优选择,你喜欢的就是最好的。

祝福每一个人都过自己喜欢的人生,为自己的选择而感到满足。

阅读原文

网址:你的同龄人,可能和你不一样 http://c.mxgxt.com/news/view/958775

相关内容

同辈效应:为什么你和同龄人能更好的相处哪些属于同龄人的明星是让你意想不到的?

娱乐圈是个看不出年龄的地方,你知道谁和谁是同龄人吗?

博士和博士后,看似只有一字之差区别却很大,可能跟你想的不一样

宋小宝和汪东城同岁?那些同龄的明星,哪一对让你感到意外?

阿狸,你和肃国公可不一样

如果你不能让我陪同返家,那么就让我随你归去,这样可行吗??

娱乐圈的这些同龄人你知道几对?网友:最后一对我还真不知道

王诗龄和甜馨同样是“女儿”卧室差别太大, 你们有什么看法?

婆媳矛盾的根源是什么?答案可能跟你想的不一样