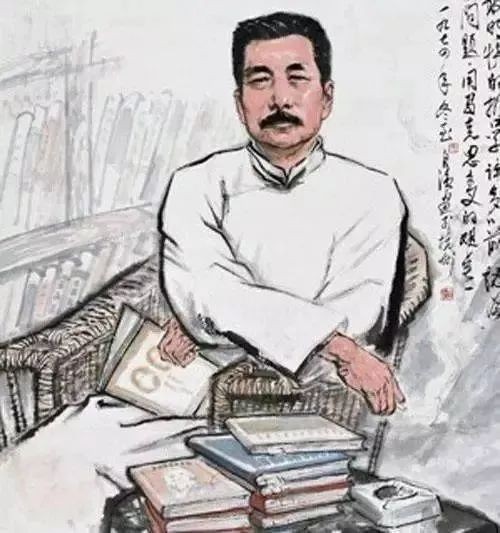

钱理群:中学时代怎样与鲁迅相遇?

全文长 2700 字,阅读大约需要 4分钟

鲁迅是20世纪中国不可回避的文化思想遗产。但鲁迅自己说过:“我的文章,未有阅历的人实在不见得看得懂”,这说明不是所有鲁迅的作品都适合中学生读,必须有所选择。在我看来,鲁迅这样的经典作家的作品,是没有必要、也不可能让学生一次性读懂,完全理解的,而是要“有所懂,也有所不懂”。因为鲁迅作品是要终生读,而且是常读常新的,因此中学阶段读鲁迅,主要是懂得一个大意,能够有点了解,有点感悟,这就够了。而且我们对中学生的理解力、感悟力的估计常常是偏低的,特别是今天的孩子,他们的社会接触,以及他们的视野,比我们自己童年时要开阔得多,他们对问题的思考也远远比我们成年人想象的要复杂得多,关键还是我们如何去引导。

引导中学生读鲁迅要抓两头,一是鲁迅思想与作品的实际与实质,一是中学生智力发育的特点与生命成长的内在欲求,力图在“相信鲁迅其人其文的魅力”与“相信中学生经过引导能够与鲁迅相通”这两个基本信念上,在两者之间找到一个契合点。

引导中学生读鲁迅,应该是一种与鲁迅相遇的“过程性”阅读——先“感受鲁迅”,再“阅读鲁迅”,又“研究鲁迅”,最后自己“言说鲁迅”,使中学生与鲁迅发生逐渐深入的关系。

感受鲁迅首先要面对一个现实:中学生通过课堂教学及其他途径,已经有了对鲁迅的“前理解”,这些理解有的有助于学生接近鲁迅,有的则使学生对鲁迅“望而生畏”,因而远离、甚至拒绝鲁迅。如何使中学生对鲁迅产生亲切感,愿意接近他,使“(老师)要我读(鲁迅)”变成“我(自己)要读”,这是一个必须解决的难题。感受鲁迅,就是把鲁迅看作是和我们一样的“人”,寻找生命的共通点,并思考“他”和“我”的关系。中学生正处在由“少年”转向“青年”的生命阶段,如何处理与父母的关系和回顾自己的童年,是中学生所关注、并且感到苦恼的问题,而这也同样是缠绕鲁迅终生的。因此,从阅读有关“父亲与儿子”及“儿时故乡的蛊惑”等话题的作品入手,将鲁迅的命题变成学生自己的生命命题,鲁迅就从可望不可即的高处、远处,走下来,走近来,来到我们中间,甚至走进“我”的心中:原有的距离感、陌生感就这样自自然然地消除了。他们将会像朋友那样向鲁迅倾诉自己的苦恼,同时倾听鲁迅的自我倾诉。

有了这样的总体感受,就可以引导学生“阅读鲁迅”了。所谓“阅读鲁迅”就是“走进鲁迅的世界,倾听他的声音,并和他进行心灵的对话”。要在“鲁迅的世界”与“青少年的世界”中寻找某种契合点,既能调动学生的阅读积极性,激发他们的想象力、创造力,又能展现鲁迅的生命与艺术的某些基本点:他对“爱”与“美”的追求,他对人和自然“生命”的关爱与敬畏,他的“爱憎不分离”的情感,他与底层百姓的血肉联系,他的无羁的想象力与语言创造力,他的诗人、艺术家的素养与气质……这些,都构成了鲁迅生命的亮色,构成了他足以抵御外在与内在的黑暗的生命底气。让中学生首先接触与理解鲁迅生命与文学艺术的这一侧面,结识这样一个充满“赤子之心”的鲁迅,不仅符合中学时代的心理特征,而且也是正确把握鲁迅的基础。

有了这样的基本把握,就可以引导学生接触与理解鲁迅更为严肃与沉重的方面。看鲁迅如何面对现实,如何对20世纪中国以及中国的历史作出自己的独特的、极富启示性甚至是预言式的观察与表达,力求和他作更深层面的交流。说不定在潜移默化中,他会改变你的思维惯性与话语方式——这或许就是鲁迅对于中国,对于我们每一个人的意义。

在我看来,高中生将要或者已经成为公民,我们要自觉地培育他们的公民意识。其中一个重要方面,就是要在已经奠定的生命的亮色的基础上,逐渐引导学生面对生命和人生的严峻方面,进行基本信念的启迪。这样,他们才有可能面对社会,逐渐学会发出自己的声音,提出批判性与建设性的意见,尽到公民的责任。在某种程度上,与鲁迅这样的有经验的高水平的成年人进行“更深层次的交谈”,是渴望告别幼稚、走向成熟的高中学生的内在欲求,我们不能漠视这样的欲求,更不能低估他们的交谈、接受水平。也正因为这是一种“走向人生,走向成熟”的欲求,我们不仅要向学生介绍鲁迅关于社会、人生、历史的基本观点,更为重要的,是给予他们思维方式、话语方式的启迪。

中学生与鲁迅相遇的精神历程的最后环节是“研究鲁迅”。作为中学生也可以研究鲁迅,因为他们能够找到与鲁迅心灵相遇的通道,从而对鲁迅有属于自己的发现——在某种程度上,这也是一种自我发现。在学生通过“感受鲁迅”与“阅读鲁迅”已经产生的对鲁迅其人其文浓厚的兴趣的基础上,这将是对学生创造力的一次极具诱惑力的挑战,并激发起他们强烈的探讨的热情。——可以说我们引导中学生读点鲁迅的目的,也正在于激发学生独立自主地学习与研究的创造活力。通过这样的独立研究,不仅可以促使学生对鲁迅有自己的发现与理解,而且也是一次阅读、写作、学术研究的严格训练。

从“感受鲁迅”“阅读鲁迅”到“研究鲁迅”,都是为了引导学生“走进鲁迅的世界”。“走进”以后,还必须“走出鲁迅”,即要求学生对鲁迅及其思想、文学作出独立判断与评价,言说“我之鲁迅观”,谈论“我与鲁迅”。这背后含有一个重要的教育理念:像鲁迅这样的经典作家的阅读,必须落实到学生的自觉接受与精神的独立成长上。鲁迅的思想与文学对成长中的中学生无疑是十分重要的精神养料,但却不能代替年轻人自己的创造。因此,应引导学生以 ‘独立不依他’的态度对待鲁迅,把他看作朋友,和他进行平等的心灵交流与对话,或赞同,或反对,都应受到鼓励;要引导学生尊重鲁迅的意见、经验与传统,在鲁迅的启示下,认真地思考,真正把鲁迅的思想与文学化作自己的血肉,但绝不能盲目地以鲁迅之是为是,以鲁迅之非为非,一切都要经过自己的独立思考。即使是在有着如此强大的思想力量与人格力量的鲁迅面前,也要保持自己的人格独立与思想选择的自由。

教育可以引导,但最后的接受,却必须经过受教育者的自觉选择。我们的责任是引导学生读鲁迅的书,将鲁迅其人其文介绍给学生,最后学生如何评价鲁迅,是否接受鲁迅,则是他自己的权利,是不能强加的,即使强加于一时,不能化为他自己的血肉,也没有用。出于种种原因,有的学生读了鲁迅的作品,却没有感觉,引不起兴趣,甚至拒绝鲁迅,这都是正常的。这不一定是我们的教育的失败,只要他的批评、拒绝,是出于自己的独立思考与独立选择,也就达到了我们的目的。况且鲁迅的作品是要读一辈子的,学生只要对鲁迅有了一个基本的了解,他今天拒绝鲁迅,与鲁迅擦肩而过,说不定在另外的机遇下,又会与鲁迅相遇。

建议中学生将全班同学在学习过程中所写的读书笔记、研究文章,有关创作,以及最后的考试作业,汇集起来,编辑成一本书,以作“中学时代与鲁迅的一次相遇”的总结和纪念,这也是自我生命中饶有兴味的一页。

来源丨中国教育报

编辑丨校长派

版权说明丨校长派尊重原创,版权为原作者所有,若侵权,我们会及时声明或删除。

我们在一起,可以成为改变的力量!

网址:钱理群:中学时代怎样与鲁迅相遇? http://c.mxgxt.com/news/view/958878

相关内容

钱理群:鲁迅与现代评论派的论战《觉醒年代》中鲁迅与陈独秀相遇,是真实存在的

钱理群

许子东视频专栏:鲁迅是怎样的一个文学家?

钱玄同与鲁迅分手的前前后后

秋瑾曾对鲁迅拔刀相向,秋瑾和鲁迅的关系,究竟是怎样的

黄侃与鲁迅关系怎样,互相攻击过没?

从文学家鲁迅到学者鲁迅

鲁迅的《狗猫鼠》中狗猫鼠分别代表什么样的人?

鲁迅与胡适的相爱相杀:宽容与理解的literarysaga