从兵力模型看《三国谋定天下》S7赛季战意系统设计缺漏

随着S7的落幕,整体汉室阵营和黄巾阵营在后期作战基本都绕不开战意系统,今天也有大佬通过自己的数学模型+AI计算得到了本赛季战意系统和兵力系统中设计的缺漏。

本文转自贴吧:囧囧有神御姐控,纯理性讨论,不引战。以下为原文:

在策略游戏中,数值平衡向来是玩家体验的核心支点。《三国谋定天下》S7 赛季推出的 "战意" 系统,本意或许是通过差异化机制丰富阵营对抗体验,却在底层兵力模型设计上暴露出底层设计思考的缺失 —— 当策划团队将视角局限于 "生产兵力" 的静态数值时,忽视了 "出击兵力" 这一动态博弈的核心变量,最终导致黄巾与汉室阵营在沙盘推进能力上出现颠覆性体验差异。

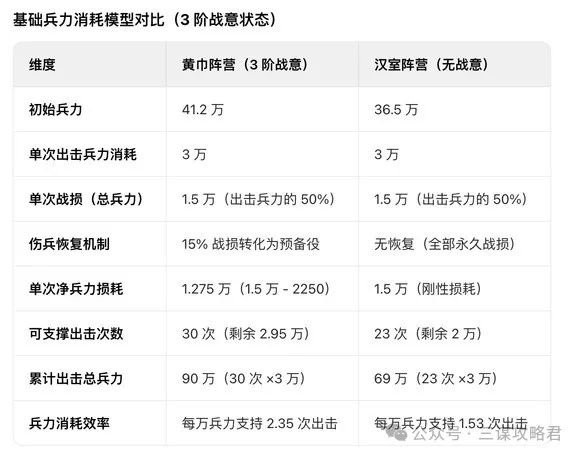

一、基础数据模型的颠覆性差异

以典型玩家数据为例,黄巾阵营凭借 3 阶战意获得的伤兵恢复机制,构建出极具压迫性的兵力循环体系:

这里计算黄巾兵力是以一个每小时粮食产量 25w,打满 200w 掠夺粮食,然后 20 粮食产一个兵,加上科技给 1.2w 兵,算出来的。

每日基础兵力 41.2 万,单次出击消耗 3 万兵力,战损 1.5 万中 15%(2250 人)可恢复至预备役,实际单次兵力净损耗 1.275 万。这种 "损耗 - 再生" 的动态循环,使得黄巾在 30 次出击后才因兵力低于 3 万停止行动,累计出击兵力达 90 万。反观无战意加成的汉室阵营,同样单次出击消耗 3 万兵力,战损 1.5 万全部转化为永久战损(剩余 1.5 万为存活兵力回归预备役),实际单次兵力净损耗 1.5 万。这一刚性损耗机制导致汉室仅能支撑 23 次出击,累计出击兵力 69 万,双方出击能力差距达 1.3 倍。当战意提升至 4 阶(效果翻倍),黄巾伤兵恢复率达 30%,单次净损耗降至 1.05 万,出击次数将突破 40 次,兵力投放能力接近汉室的 2 倍,形成碾压级优势。

二、伤兵机制对沙盘博弈的蝴蝶效应

策划团队显然低估了 "可恢复伤兵" 对策略模型的颠覆作用。传统兵力计算模型中,"预备役 = 生产兵力 - 战损兵力" 是线性递减关系,但战意系统引入的伤兵恢复,使黄巾阵营的兵力曲线呈现 "阶梯式递减" 特征 —— 每轮出击后,15% 的战损转化为再生兵力,相当于每次出击自带 15% 的 "兵力续航 buff"。这种机制在数学模型上表现为:黄巾兵力变化公式:Pn+1=Pn−12750汉室兵力变化公式:Pn+1=Pn−15000看似单次 2250 的兵力差,经过 30 轮博弈后形成累计 5.25 万的净优势(汉室总损耗 34.5 万,黄巾总损耗 31.275 万),更关键的是多额外的 6 到 7 次有效出击频率。那在沙盘推演中,汉室阵营做到战损比高达 1:1.2才能磨平这个差距,那怎么样才能做到了?引用城下一会的数据就是,汉室需要每个人每次出击都是高红王异的阵容才能做到。

三、从 "生产" 到 "投放" 的认知断层

当前系统暴露出策划团队的核心认知偏差:将 "每日可生产兵力" 等同于 "每日可投放兵力",忽视了 "出击门槛 - 战损回收 - 持续作战" 的动态循环模型。高阶战意的指数碾压:4 阶战意使恢复率翻倍(30%),单次净损耗骤降至 1.05 万,出击次数突破 40 次,形成 "兵力投放 - 战场压制 - 资源掠夺" 的正反馈闭环,最终导致汉室在资源州陷入 "每 出击 1 次需承受 2 次饱和反击" 的战略窒息。当战意系统的设计初衷从 "优化弱势方化体验" 异化为 "数值碾压工具",暴露的是对策略游戏核心矛盾的误判。真正的阵营平衡,应建立在 "风险与收益对等" 的博弈基础上。

我猜测CH设计这个机制的初衷是希望玩家保持在线人数和降低人员流失一、提升用户粘性,增加在线时长,是不是有了战意后进攻跟防守方都更累了,一方是因为兵多了,可以操作的次数多了,一方是因为对面源源不断的兵,疲于应付二、提升弱势(活跃低)盟与强盟对抗的实力,避免在资源州一边倒的情况,保持弱盟的人员流失但CH数值策划应该是没有学过基础数学的,没有想过等比数列求和这种简单的问题,更没有想过生产的兵力并不等于实际前线投放兵力的问题,导致了现在双方都难受的局面

再逛逛>>

【来源:公众号】

网址:从兵力模型看《三国谋定天下》S7赛季战意系统设计缺漏 http://c.mxgxt.com/news/view/973057

相关内容

虞姬全皮肤梯队排行!神鉴启示录获一致好评,S7赛季皮是情怀!三谋强团丨灼夜猫瞳备战S8,只做三谋顶级团

风行星海S7全球首秀,“华流7系天团”集结

基于参数化设计的三维桥梁模型构建

动态飞行模拟器运动控制系统软件设计

科凌杯汽车造型设计精英大赛颁奖盛典实录

LPL第二届全明星传奇对决为什么会是OMG和EDG?s7全明星的含金量有msi高吗

未来时尚设计的半壁江山,是造型设计

大战设计模式(第二季)【7】———— 从源码看桥接模式

模具设计之如何选择产品的分型线和模具分型面