万圣节前夕,上海巨鹿路盛况空前:再唱《相约98》的“那英”与“王菲”;伴着《采莲曲》乘船登场的“安陵容”;手拿眉笔喊着“哪里贵了”的“李佳琦”;身穿格子衬衫牛仔裤,带着浓重黑眼圈的“乙方”……这场堪称“群魔乱舞”的cosplay(以下简称cos)迅速引爆舆论场,#万圣节 上海#等几十个相关话题在各大平台持续霸榜,此次集体狂欢也引发了舆论场对节日文化、社会思潮等问题的深刻思考。

01

上海万圣节引发舆论集体狂欢

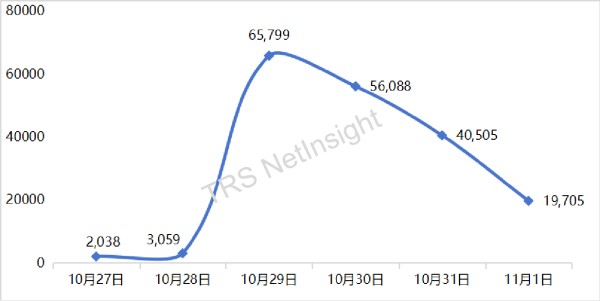

舆情走势:29日达到关注度峰值

受线下活动举办时间影响,相关信息自28日开始攀升,29日,随着各类cos角色在社交平台出圈,#万圣节 上海##这英COS那英##上海万圣节 找个发疯的理由罢了#等话题相继登上热搜热榜,关注度持续走高,推动舆情声量到达峰值。随后,围绕活动形式、节日文化传播等议题的深入探讨仍在持续,但整体声量已有所回落并呈逐步消退态势。

图:上海万圣节相关舆情声量走势(篇/条)

图:上海万圣节相关舆情声量走势(篇/条)

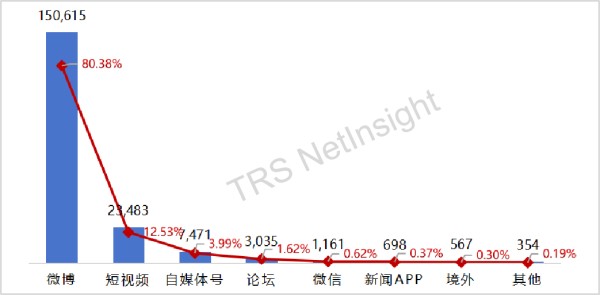

平台分布:社交媒体成为主要舆论场

针对此次上海万圣节活动,网民讨论较为活跃,舆论分布较为集中。微博平台相关信息量最多,占比超八成,短视频次之,相关内容达23,483条,具备强社交属性的两个媒体平台成为此次上海万圣节活动的主要传播渠道。自媒体号、论坛、微信等其他平台声量占比较低,均不足5%。

图:上海万圣节相关舆情传播平台声量及占比(篇/条;%)

图:上海万圣节相关舆情传播平台声量及占比(篇/条;%)

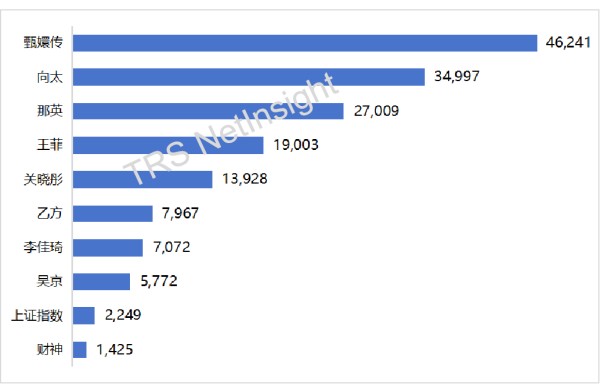

形象分析:各类人物和文化符号受热捧

区别于其他地区贴近西方习俗的鬼屋、南瓜灯意象和扮“鬼”NPC,公众人物、影视剧角色、神话故事角色、典型现实群体及非人物形象等成为此次上海万圣节街头角色扮演的目标。扮演者们采用分享共同回忆、致敬经典、讽喻现实等方式获得舆论共鸣,促成了此次街头版“百变大咖秀”中各类形象的爆火出圈。

图:上海万圣节热门模仿角色声量排名(篇/条)

图:上海万圣节热门模仿角色声量排名(篇/条)

以安陵容为首的甄嬛传系列角色热度最高。热门影视剧经久不衰,剧中经典形象及名场面还原对公众吸引力较强,安陵容因饱满真实的人设收获大量粉丝,也成为此次“整活儿”头号选手,剧中安陵容扮演者陶昕然发布相关微博,共同推动相关角色话题度位列榜首,声量近5万篇/条。

图:相关cos照片

图:相关cos照片

公众人物造型加热梗令人捧腹。其次,向太、那英、李佳琦等公众人物扮演者通过形似的妆容造型表现人物特征,叠加夸张的表演手法复现近期金句热梗为受众带来欢乐,进而引发舆论热议,其中那英与王菲合唱《相约98》让公众身临其境感受演唱氛围,唤起大批网民美好回忆,因而获得较高热度。

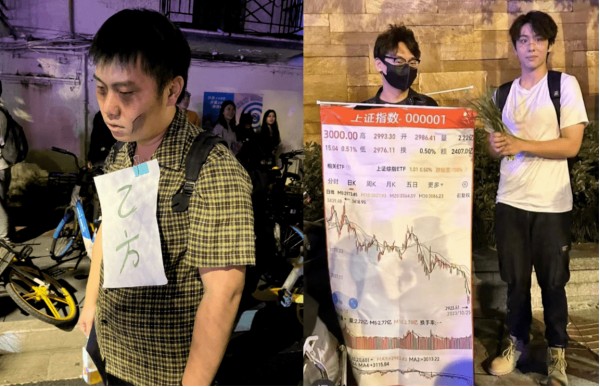

图:相关cos照片

图:相关cos照片

现实生活的自嘲引发舆论场共鸣。凸显刻板印象中打工人朴素的穿着、浓重的黑眼圈、空洞的眼神等群体特征的“乙方”和配以“割韭菜”暗讽的“上证指数”扮演也因其对现实的嘲讽与吐槽在舆论场获网民点赞。

图:相关cos照片

图:相关cos照片

此外,观音、如来等带有中华文化元素的神话人物,寄托美好祝愿的财神,满足猎奇心理的“老干妈”和刷脸支付等形象同样受到关注。

02

舆论场产生了哪些争议

舆论场对于此次上海万圣节的各种玩梗众说纷纭。面对这场别开生面的cos狂欢,是否“玩梗过度”、是否涉及侵权及过洋节是否崇洋媚外、是否是文化自信等问题再次引发争议。

“万物皆可作梗”VS“玩梗需要适度”

在此次上海万圣节过程中,“女子疑因cos低俗内容被警方带离现场”引发舆论风波,同名话题登上微博热搜,阅读量达2.5亿次。对于此事件,部分网民认为cos是一种自由创作表达,只要不违反法律法规,不应受到过于严格约束。但大多数舆论支持警察做法,并表示“玩梗”也不能触及社会风气和公共秩序底线。

微博网民@渐行渐远还是我:低俗不算违法吧。

微博网民@幕里雾:自由是有一定限度的,无论如何不能违背公序良俗。

顶端新闻评论:玩梗本就是一种理智状态下的幽默,但并不意味着低俗、粗俗,更非是一种泛娱乐化的体现。玩梗并不意味着可以不尊重他人、不尊重历史以及传统的优良品德。

提出涉嫌侵权、违法的担忧

在网民为许多cos造型的大胆和奇思拍手叫绝的同时,也有不少网民担心部分恶搞明星的cos有侵权嫌疑,如相关词条#这英模仿那英侵权吗#阅读量达1.8亿。此外,部分模仿者身穿的服装也引发涉嫌违法的争议,如cos电视剧角色宋焰的模仿者身穿消防员服装。

微博网民@我们的爱豆-:我觉得有点过分了,除了万圣节是一个舶来文化之外,拿一个人来cos调侃,这真的好吗?不仅侵犯了肖像权,也不尊重别人,我不支持这样的做法!

微博网民@-辛未年八月初二-:随便穿公职人员的衣服违法啊。

北京市通商律师事务所上海分所律师郝红颖:如果仅在万圣节时以自身娱乐为目的、而非以营利为目的免费出游表演,不构成侵权。

北京市高朋(南京)律师事务所律师魏增:当下国内为激活经济,各种大型娱乐活动层出不穷,主办方有必要在活动前聘请专业人士对活动内容的适法性进行审查,否则可能出现活动侵犯第三方权利被判定侵权,甚至活动被中途叫停的可能性。

过万圣节是否就是“崇洋媚外”

少数网民指责过洋节的年轻人崇洋媚外,认为这是西方意识的渗透,是文化入侵。反对者则认为年轻人只是为了追求快乐,没必要上纲上线。

微博网民@路人爱说实话:万圣节不就是崇洋媚外吗。这种外国文化适可而止吧,有点文化侵入了。

微博网民@水乡城市游客:一个外国节日,满街颓丧文化,不觉着有什么好庆祝的。倒不是说崇洋媚外,就是娱乐至死不应该成为主流。

文化学者胡野秋:并不能简单地认定“热衷于过万圣节”便是崇洋媚外的表现:在文化大融合的时代,文化多元是必然的,再加上中国的一些传统节日内容、形式均失传多年,年轻人选择热闹喜庆的万圣节无可厚非。

解放日报:但在对待过洋节这件事上,我倒觉得不必过分敏感,更不用把整个事件和所有细节都上纲上线到所谓的“敌我矛盾”。在我看来,这就是一场年轻人的节日狂欢,不妨多点娱乐精神,没必要看到“吸血鬼”“南瓜灯”就草木皆兵。

围绕“文化自信”展开讨论

“洋节”被热捧,传统节日遇冷,有学者点评称或是缺乏文化自信的表现。反对者则认为,原本国外扮鬼的节日在国内却变成了一场大型的模仿秀,恰恰体现了文化自信,彰显了中华文化强大的底蕴和包容能力。

微博网民@GEORGE:中国的文化就是吸收外来、不忘本来,面向未来!要文化自信就必须要辩证的看待外来文化。

微博大V@胡锡进:又一个洋节万圣节被中国的小青年们生生给“中国化”了。谁敢保证这不是万圣节全球变异的开始?所以啊,国人别怕洋节,小青年们过着过着就会把它们过走样成中国的别一番模样。

云南网评论:中华文化的发展具有很强的包容性,我们应在中西方文化交流中不断融合和发展过程中更加坚定文化自信,将西方节日看作是丰富生活的一种创新行为,以宽容的态度去尝试接纳外来文化。

解放日报:真正的文化自信不是盲目崇洋,更不是盲目排外,而是一种基于尊重的平视。这些大胆将万圣节进行本土化改造的年轻人们,反而是更有文化自信的一代新人。

03

上海万圣节何以出圈

与流行网络亚文化产生碰撞

“梗”文化是网络社交媒体快速发展的产物,本质上属于网络亚文化,近年来深受年轻人追捧。不难看出,此次上海万圣节与西方万圣节进行了割席,充满了与目前流行网络“热梗”有关的角色扮演,如模仿“李佳琦79元眉笔直播”“那英经典影视形象和语录”等,不少网民将此节日改名“万梗节”。正是这些“热梗”切中了年轻人的兴趣点,因而突破地域界限引发全网关注。

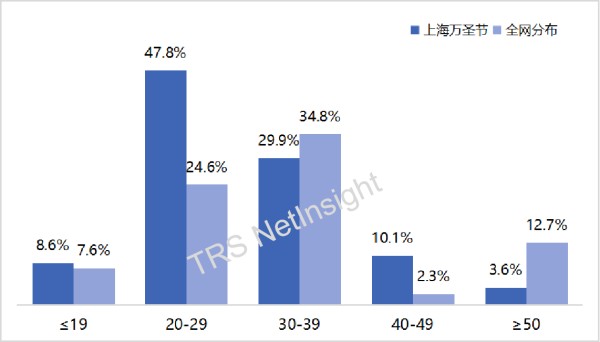

图:上海万圣节网络关注人群年龄分布情况

图:上海万圣节网络关注人群年龄分布情况

适合年轻人自我表达与压力释放

当下,不少年轻人选择通过“发疯”的方式,即用夸张、戏谑的表达和行为来释放压力。而此次上海万圣节也正是年轻人放肆“发疯”、追求快乐的展演,有网民戏称“不是精神病院住不起,只是万圣节更有性价比。”

微信公众号@麦子熟了:大伙只是借了一个万圣节的壳,穿上喜欢的衣服,真真正正做一次自己,投入一场百无禁忌的狂欢而已。

微博网民@TracyWong83597:也许年轻人并不在乎是什么节,就是借着机会狂欢,疏解情绪压力。

微博网民@帽哥basa:万圣节大家凑个热闹,玩玩梗,疯狂一下,宣泄一下平常的压力,挺好的。

外部环境的集体催化

当然,除社会因素外,此次上海万圣节的走红还少不了商业、场域、时间等外部环境的催化。

一是,商业因素的推动。万圣节期间,各类商家推出相关活动和产品吸引游客到来。同时,很多网红也借由万圣节这个平台提升自己的知名度和粉丝量。

二是,场合和时间的缺乏。不少媒体和网民认为日常生活中缺乏人们适合压力宣泄的场合和时间,而万圣节正好提供了一个这样的机会。此外,10月25日“除夕不放假”的消息在一定程度上也推动了人们对此次活动的关注。

凤凰网风声:年年都有万圣节,可为什么今年的万圣节显得特别疯?因为现在可供年轻人疯狂的场合越来越少了。

小红书网民@奥利奥Orio:为什么大家喜欢万圣节,因为这个节日不为纪念、不为团聚、不为铭记、不为反思,唯一目的就是快乐。

微博网民@一颗钥匙宝:看到有人说上海万圣节玩这么开心,还不是因为除夕不放假。

联想此前“天津跳水大爷”的走红,各地马拉松比赛的“奇装异服”,这些事件的背后都有复杂而有趣的社会现象,不仅反映了当代年轻人的心理和情绪需求,也反映了当下社会思潮的发展和变迁。返回搜狐,查看更多