网络社交的心理学解析:虚拟社会中的真实影响

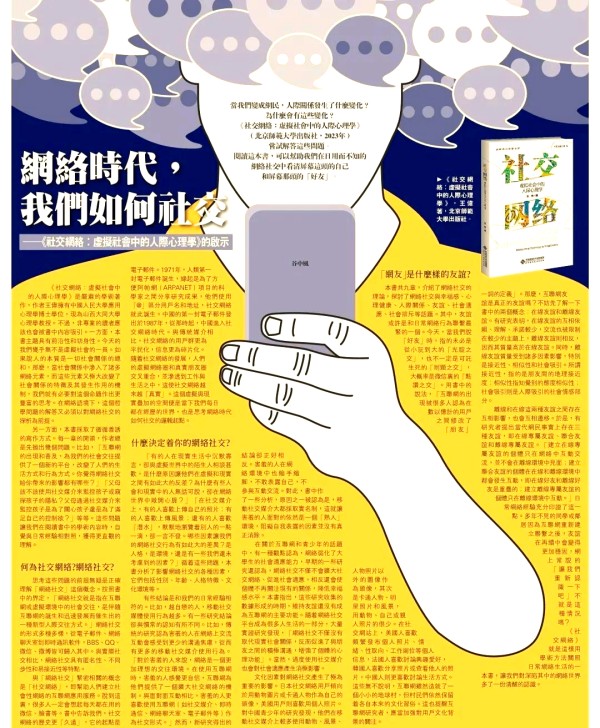

网络时代,我们的社交方式发生了显著变化。那么,在虚拟的社交网络中,我们的人际关系究竟经历了怎样的转变?这些变化又是如何产生的呢?《社交网络:虚拟社会中的人际心理学》一书试图为我们解答这些问题。

这本书的作者王伟,拥有中国人民大学应用心理学博士学位,现为山西大同大学心理学教授。他以严肃的学术态度,探讨了网络社交背后的心理学原理。尽管这本书是学术著作,但非专业读者同样会被其中内容所吸引。

本书的主题是前沿且与我们息息相关的。在今天,我们每个人都无法避免与网络社交的接触。人的本质在于其社会关系,而网络元素的融入无疑改变了这些关系的本质和作用机制。因此,我们需要更深入地思考这些变化所带来的影响。

此外,本书的写作方式也颇具匠心。作者在每一章的开始都提出了几个引人深思的问题,如“网络社交给你带来了哪些影响?”“父母是否应该通过社交媒介来监控孩子或窥探其隐私?”这些问题不仅激发了我们的思考,还帮助我们将书中的学术内容与日常生活联系起来,从而获得更直观的理解。

在探讨这些问题之前,我们首先需要明确“网络社交”的概念。书中指出,网络社交是指人们在互联网或虚拟环境中的交往活动,它随着互联网的诞生和迅猛发展而兴起,成为了一种新型的人际交往方式。这种交往方式不仅形式多样,包括电子邮件、网络聊天室、即时通讯软件等,还具有匿名性、不同步性和易接近性等特点,这些都使得网络社交在实际操作中既充满魅力又充满挑战。

与“网络社交”紧密相连的另一概念是“社交网络”,它指的是通过互联网平台帮助用户构建社会性联系的各类应用服务。微信、脸书等我们日常使用的社交软件,正是此类服务的代表。然而,社交网络的起源其实可以追溯到更早的电子邮件时代。1971年,阿帕网(ARPANET)项目的科学家们为了方便分享研究成果,发出了人类历史上的第一封电子邮件,从而开启了社交网络的新篇章。中国则在1987年迎来了自己的第一封电子邮件,标志着中国社交网络的起步。相较于传统媒介,社交网络更加平民化,信息也更为碎片化。随着其不断发展,我们的虚拟网络世界与真实生活朋友圈逐渐交织、融合,深入到我们日常的工作与生活中,使得社交网络在某种程度上变得更为“真实”。这个融合了虚拟与现实的空间,正是我们当前所处世界的真实写照,也是我们思考如何在网络时代进行有效社交的起点。

那么,究竟是什么因素在影响着我们的网络社交行为呢?是人格特质、文化环境,还是其他我们尚未察觉到的因素?在社交媒介中,人们的行为表现出极大的差异:有些人热衷于分享自己的生活点滴,有些人则更喜欢欣赏他人的分享而保持沉默。本书将深入探讨这些影响网络社交的因素,包括性别、年龄、人格特征以及文化环境等,以期为我们理解网络社交提供更全面的视角。

有些研究结论与我们的日常经验相契合。例如,自恋者更倾向于频繁使用移动社交媒体。然而,也有一些研究结果颠覆了我们的常规认知。过去,人们普遍认为害羞者在网络上交流时会感到更自在,因此会更多地使用移动社交媒介。但新研究却得出了相反的结论:在网络环境中,害羞者往往因为实名制的限制而感到不自在,他们更倾向于避免表露自我,不积极参与互动。对此,书中提出了一些分析,其中之一是移动社交媒介的实名制特性使得害羞者仍需面对一个“熟人”环境,这在一定程度上阻碍了他们的自我表露。

在探讨互联网与青少年的关系时,我们发现网络并未削弱大学生的社会适应能力。早期的一些研究曾提出,网络社交可能不会扩大社交网络或促进社会适应,甚至可能削弱个体对现有关系的关注,降低幸福感。但本书指出,这些研究的局限性在于它们忽略了互联网在维持友谊方面的功能。随着网络社交平台的普及,大量实证研究显示,“网络社交不仅未取代现实社会关系,反而促进了与朋友的积极沟通,增强了个体的心理功能”。当然,过度使用社交媒介也可能对社会适应产生不利影响。

文化因素对网络社交产生了深远的影响。观察不同国家的社交网络用户,我们会发现他们选择头像的偏好截然不同。例如,日本用户更倾向于选用动物图片或卡通人物,而美国用户则偏爱个人照片。对中国青少年的研究揭示,他们在移动社交媒介上更倾向于使用动物、风景、人物照片以外的图像,如卡通人物、明星照片和风景,而使用动物、自己或亲人照片的情况较少。此外,各国用户在社交网站上的信息分享习惯也各有差异。美国人热衷于发布个人照片、情绪、性取向和工作地点等信息,法国人则更乐于讨论兴趣爱好,韩国人喜欢分享和查看照片,而中国人则更擅长讨论生活方式。这些观察都表明,尽管互联网将我们紧密相连,营造了一个小小的地球村,但每个国家的村民都依然保留着各自独特的文化传统。这也提醒我们,在研究网络社交时,必须充分考虑和尊重用户的文化背景。

那么,“网友”之间的友谊又是怎样的呢?在当今社会,当我们提及“好友”时,往往指的是微信、QQ等社交平台上的“点赞之交”。这种友谊与传统的“光腚之交”或“刎颈之交”有所不同,它更多地依赖于互联网这个平台。然而,这并不意味着互联网友谊就不是真正的友谊。为了深入探讨这个问题,我们有必要区分两种不同类型的友谊:在线友谊和离线友谊。研究表明,在线友谊在互相依赖、理解和承诺方面相对较少,且交流主题有限。相比之下,离线友谊则更加深厚,其质量受到接近性、相似性和社会吸引等多个因素的影响。接近性指的是朋友间的地理距离,相似性则涉及知觉到的态度相似程度,而社会吸引则是指人际间的情感联系。这些因素共同塑造了离线友谊的独特魅力。

离线和在线友谊并非孤立存在,它们相互影响并可相互转化。有学者据此提出,现代网民实际上构建了三种不同类型的友谊:在线专属友谊、联合友谊以及离线专属友谊。具体而言,那些只在线上互动的个体形成了在线专属友谊,他们通常不会在现实生活中见面;而那些在线和线下都保持互动的个体则建立了联合友谊,即他们的在线好友和离线好友是重合的;至于那些仅在现实生活中互动的个体,他们则形成了离线专属友谊。这一观点在日常网络生活中得到了充分印证。许多年未见面的老同学或邻居,通过互联网重新取得联系后,他们的友谊在延续中往往变得更加深厚,这恰恰印证了“让我们重新认识一下吧”这句话所蕴含的深意。

《社交网络》一书便是对日常网络生活进行学术关照的佳作,它有助于我们更清醒地认识这个充满魅力的网络世界。

网址:网络社交的心理学解析:虚拟社会中的真实影响 http://c.mxgxt.com/news/view/1132163

相关内容

社交网络对大学生的影响社交网络分析的基本原理以及图数据库在社交网络分析中的应用

《网络行为心理学》读后感:揭秘虚拟世界的心理奥秘 (1000字)

社交网络中社会影响力分析及预测

社交媒体在当代社会中的影响力分析论文

追星必学:拟社会关系的心理解析

大规模社交媒体影响力分析:探索网络时代的群体心理

浅谈社交网络数据分析的意义

追星背后的心理学秘密:拟社会关系

在线社交网络中群体影响力的建模与分析