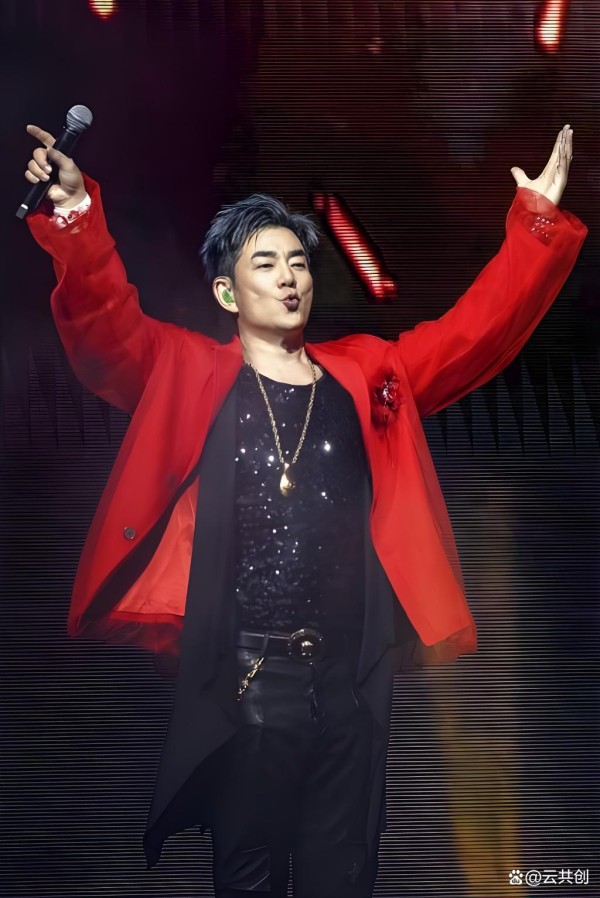

任贤齐与张学友的音乐风格相比,有何不同?

任贤齐与张学友是华语乐坛不同时代的标志性歌手,二者的音乐风格在定位、表达方式、受众共鸣点等方面存在显著差异,具体对比如下:

一、音乐风格的核心定位:“平民叙事” vs “艺术表达”

1. 任贤齐:以 “平民化流行” 为底色

任贤齐的音乐风格扎根于通俗流行与民谣摇滚,核心是 “用简单旋律讲普通人的故事”。他的作品如《心太软》《伤心太平洋》《对面的女孩看过来》等,旋律朗朗上口,节奏明快易记,歌词多聚焦于普通人的情感困惑(如爱情中的犹豫、生活中的迷茫),语言直白如口语化叙事(“你总是心太软,把所有问题都自己扛”)。这种 “去技巧化” 的表达方式,让歌曲具有极强的传播性,尤其贴近 90 年代末至 2000 年代初华语乐坛的大众审美,成为街头巷尾的 “全民金曲”。

此外,他的音乐常融入市井气息和励志元素(如《永不退缩》《在路上》),传递出草根阶层的奋斗精神,形成 “邻家大哥” 般的亲民形象。

2. 张学友:以 “多元艺术化” 为追求

张学友的音乐风格则更偏向经典流行与多元融合,注重 “用歌声演绎复杂情感与音乐艺术性”。他的代表作《吻别》《情书》《慢慢》等,旋律线条细腻婉转,歌词多以诗意化的比喻(如 “思念是一种很玄的东西,如影随形”)刻画爱情中的细腻心绪,演唱时强调音色的层次感和技巧的运用(如真假声转换、气声处理),展现出 “歌神” 级的唱功。

同时,张学友不断尝试不同音乐风格,从 R&B(《头发乱了》)到爵士(《她来听我的演唱会》)、摇滚(《饿狼传说》)甚至音乐剧,音乐版图更具实验性和艺术性,受众覆盖从大众到对音乐技巧有更高要求的听众。

二、情感表达:“共情共鸣” vs “沉浸式演绎”

1. 任贤齐:以 “共鸣” 为核心

任贤齐的演唱风格偏向自然流露,嗓音略带沙哑和沧桑感,擅长用 “叙事性” 的口吻传递情感,让听众在歌曲中找到自己的影子。例如《天涯》中 “昏暗中有种诱惑,眼神交错,我无法去闪躲”,用直白的场景描写引发共鸣;《春天花会开》则以轻快旋律传递乐观态度,成为一代人的青春记忆。他的音乐更像是 “朋友间的倾诉”,强调 “代入感” 而非技巧展示。

2. 张学友:以 “沉浸” 为魅力

张学友的演唱则追求情感的极致细腻与爆发力,擅长通过声音的强弱、节奏的变化构建歌曲的戏剧张力。例如《我真的受伤了》中轻声呢喃般的前奏,到副歌部分的哽咽处理,将失恋的痛苦层层递进;《李香兰》(国语版《秋意浓》)中对 “秋” 的意境渲染,通过音色的温润感营造出沉浸式的画面感。他的音乐更像是 “艺术家的表演”,强调 “感染力” 与 “技巧” 的结合。

三、时代印记与受众群体:“大众偶像” vs “全民歌神”

1. 任贤齐:聚焦 “年轻化大众市场”

任贤齐的爆红恰逢华语乐坛从磁带时代向 CD、MP3 过渡的时期,他的歌曲因 “易传唱、易记忆” 的特点,成为年轻人通过随身听、街头音响接触流行音乐的重要启蒙。他的受众更偏向80 后、90 后早期群体,歌曲常与青春、校园、初恋等场景绑定(如《橘子香水》《小雪》),成为一代人的集体记忆。

2. 张学友:覆盖 “全年龄段与跨时代审美”

张学友的活跃期更长(从 80 年代末至今),音乐风格随时代演变不断调整,既能驾驭 80 年代的抒情慢歌(《月半弯》),也能玩转 90 年代的动感舞曲(《饿狼传说》),甚至在 2000 年后尝试电子元素(《我醒着做梦》)。他的受众覆盖70 后到 00 后,既有父母辈的 “经典情怀”,也有年轻听众对其唱功的认可,成为跨越时代的 “全民歌神”。

四、总结:不同维度的 “华语流行标杆”

任贤齐与张学友的音乐风格差异,本质上是 “** 通俗流行” 与 “艺术流行”** 的分野:

任贤齐以 “贴近生活的平民叙事” 取胜,用简单直接的旋律和歌词成为大众情感的 “传声筒”,是华语乐坛 “国民级偶像” 的代表;

张学友以 “多元艺术化的演唱” 见长,用技巧与情感的深度融合树立流行音乐的品质标杆,是华语乐坛 “唱功与艺术成就” 的典范。

二者并无高低之分,却共同构成了华语流行音乐的丰富面貌 —— 任贤齐让流行音乐 “接地气”,张学友让流行音乐 “有高度”,他们各自在不同维度上影响了华语乐坛的发展轨迹,成为两代人心中不可替代的 “青春符号”。

网址:任贤齐与张学友的音乐风格相比,有何不同? http://c.mxgxt.com/news/view/1146036

相关内容

任贤齐与张学友的音乐风格相比,有何不同?任贤齐:音乐里的江湖与情怀

任贤齐的十五首经典歌曲:独特的音乐风格令人陶醉,百听不厌

任贤齐的音乐和影视作品有哪些?

任贤齐广州演唱会:重温经典,共赴音乐盛宴

和任贤齐关系好的明星?为什么刘德华和任贤齐的关系很好呢

任贤齐是哪的人?

任贤齐和张柏芝什么关系

“重新”认识任贤齐

任贤齐的奋斗之路:从青涩少年到乐坛巨星的励志传记