许多欧美巨星鲜少在中国举办演唱会,这究竟是审批的问题,还是商业行为的障碍呢?从各个角度来看,这一现象可谓错综复杂。

不仅仅是欧美明星,许多其他国家的艺人也面临相似的境遇。虽然日韩明星在中国的活动相对频繁,主要出现在综艺节目和影视作品中,但独自承办演唱会的情况却屈指可数。去年,我注意到外蒙古歌手在本国开演唱会时,其中一段歌词涉及不利于国家团结的内容,这让人不得不反思其中的风险。然而,真实喜欢欧美明星演唱会的中国粉丝,经济实力雄厚,因此早已前往海外观看他们的演出,与其在国内受限。

近年来,欧美明星在一些晚会和综艺上的亮相并不算罕见,甚至在2025年央视春晚中也能看到他们的身影。然而,细想之下,这种现象更像是一锅“东北乱炖”,考虑到审批、市场、文化差异等多重因素的交叉影响。以去年一位蒙古歌手在边境的演唱会为例,他在表演中突然唱出几句关于“草原独立”的歌词,令主办方惊恐不已,这一事件在业内成为反面教材,这样的风险显然让欧美巨星们敬而远之。

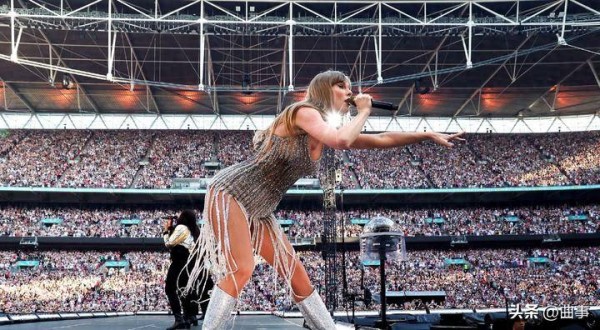

先谈审批环节,文化部门对歌词的审查可谓严苛,仿佛越过一片雷区。以泰勒·斯威夫特的《Bad Blood》为例,歌词中提及的“敌人”和“复仇”等元素,或许会被解读为政治暗示;而Lady Gaga前卫的造型在国内可能就会被视为“伤风败俗”。更有一些歌手过去的社交媒体动向也可能成为现在的“雷区”。

接着讨论商业层面。有评论指出中国是一个潜力巨大的市场,但实际情况并非如此。尽管中国人口庞大,但愿意花费上千元购买演唱会门票的忠实粉丝却并不如预期。今年某英国乐队在上海的演出中,他们的最高票价比伦敦贵了50%,结果开演前黄牛们疯狂打折。更有疫情导致的演出成本飙升,光是将几吨的舞台设备运入国内,关税与物流费用就能吞掉相当大的利润。

最为关键的是,单场演唱会在中国并不具备良好的盈利模式,适合进行巡回演出,但在签证和许可方面,欧美明星的活动时间并不易获得延长。

当然,市场也有一些特例。例如,今年春晚的美国R&B歌手便是通过“文化交流项目”这一特殊渠道获得机会,这类演出的政治意义大于商业价值,所有歌词在演出前已经审核多次,甚至连伴舞服装的设计都有明确要求。但商业演唱会则没有如此优待,主办方得自行承担风险。

文化趣味的差异也是困扰的因素之一,现如今年轻人手机里的歌曲多以K-pop和短视频平台的流行曲为主。2024年某位格莱美音乐奖得主的演出门票,在销售上甚至不及一些国内网红歌手的速度。而日本的动漫歌手在中国的演唱会却每场座无虚席,这也显示了二次元文化的消费潜力。

解决这一问题的方略,业内人士秘密地模仿韩国的运作模式,寻找中国公司合作举办演出,并对歌词进行“本土化”改编。有传闻称,某经纪公司专门聘请了北大中文系的教授,将英文歌词翻译成“社会主义核心价值观版”,最终得以通过审批。但这种折衷往往会让歌手本人感到艺术性的削弱,从而会影响他们的再次来华意愿。

总的来说,这一现象就如同一场恋爱,既需要双方的意愿,也需家长的同意。如果未来能像购票看电影那样轻松便捷地欣赏国际巨星的演唱会,或许还得等待中国本土演出市场的成熟,再加上出现几个能够打通政商关系的“超级掮客”。这一切,是否真会如愿以偿呢?对于这一问题,期待与大家的深入探讨。

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多