不蒸馒头争口气,粉丝开始给周杰伦“做数据”了

从17日开始,周杰伦的粉丝也进入了微博“做数据”的行列。在互相学习了一天“超话”功能要如何操作之后,截止发稿前,周杰伦已经在明星“超话”榜上排名第四,迅速超越许多流量偶像。

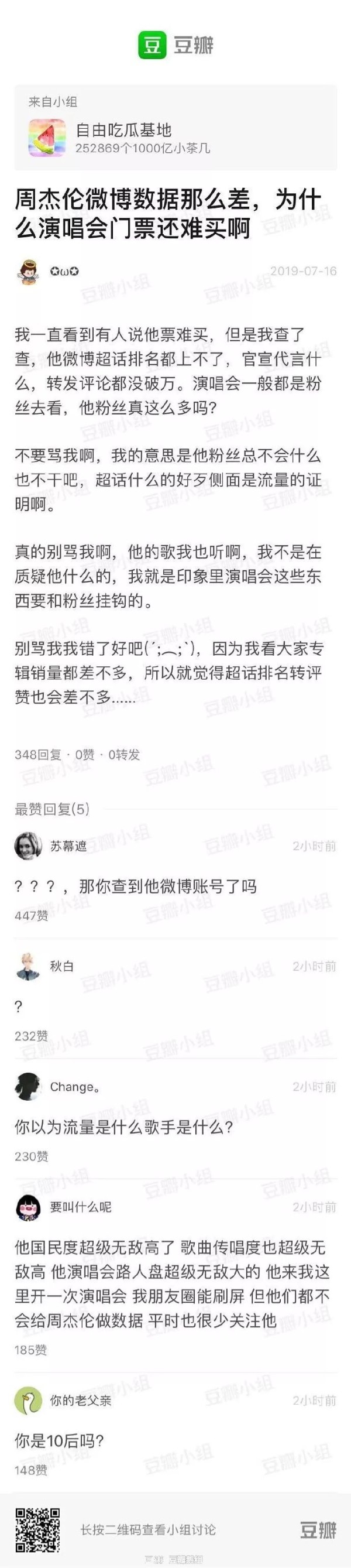

此情此景,那位曾经在豆瓣上提问“周杰伦微博数据那么差,为什么演唱会门票还难买?”的网友,能够得到一个回答。

一位艺人最终的价值,无论是商业价值,还是本职中的行业价值,都不能单看数据,而要全方位考量。

周杰伦粉丝自发打榜,也并非为了与流量明星一争高下。评论里千篇一律的“彩虹屁”,与打榜教程中“终极目标是让他发歌diss我们”的自嘲,让这次突如其来的打榜热潮,更像是一场大型的行为艺术。

买碟或打榜,只是花钱的方式不同

流量变现已不是什么新鲜事,当越来越多的年轻“粉丝”简单地将微博上的“数据表现”等同一位艺人的商业价值时,一些诸如周杰伦一类的“老一辈”的歌手由于没有“数据”,而直接受到了实力上的质疑。

同样,经历过当年华语金曲“神仙打架”年代的人,在唱片市场逐渐落寞之时,看着如今所谓的偶像唱跳歌手没有几张碟,却能受到万千拥簇的现象,也会发出质疑之声。

在普遍的认知里,无论是作为歌手还是演员,一个艺人创作出的作品销量以及收视率,才是计算其商业价值的“硬通货”。而流量,是附着在其上的,并不具有实体光环。即便是“靠脸吃饭”的偶像,首先也需要几张碟片在销量榜上奠定地位,之后粉丝对其的追捧,才显得理所当然。

对“流量”的认知不同,对“红”这一概念的理解也不同。一方面,这是出生于两个年代的人天然具有的隔阂和差异;另一方面,引入了流量计算后,微博运营策略的改变,也增加了所谓“粉丝”与“路人”之间的屏障。

2011年,学者们对微博的认知还是一个能把“普通人、名人、媒体都集合在一起的大派对”。而如今,随着微博入驻用户的大幅增加,微博开始以兴趣领域进行信息源划分。

同时,由于信息过于庞杂,用户在有意选择关注自己感兴趣的博主时,无意中就在自己身边画下了一个“圈”,圈外的资讯和现象,与圈内相比,都更难接触到。

在粉丝群体里,这种现象更为典型。各种饭圈的“黑话”、缩写、特殊用语,让这个圈子有了一定的准入门槛。久而久之,粉丝微博首页上流动的信息,大多是关于某一个群体,甚至是某一位艺人的。

在这样的信息包围下,很容易让人陷入一个“乌托邦”之中:他们会认为自己所在的圈子就是整个娱乐圈,自己所习惯的生态,就是大环境的生态。

这样认知上的偏差,自然会带来如同“周杰伦的门票为什么难买”的疑问。但是,一概以嘲笑的态度去面对这样的现象,却是不够慎重的。

早在1951年,传播政治经济学理论泰斗达拉斯·斯麦兹在研究资本主义社会下商业媒介运作的形式时,便提出了"受众商品论"。即由于大众媒介的背后有广告商进行经济渗透,并掌握媒介话语权。因此,大众媒介上呈现出的信息,会在不知不觉中左右受众的消费决策。

因此,大众媒介的实际商品,其实是受众。

随着数字时代的到来,媒介和经济在朝数字化和大数据的方向转变,用户的购买行为越来越被数字资本化,用户的所有行为,都可以被视作某种“非实体化”的劳动。

在这个基础上,由于粉丝的购买行为会投入更多的时间、精力、情感,作为“商品”的他们,对广告商和大众媒介来说,都具有更高的价值。

不管是曾经排行榜上歌手的唱片销量,还是如今微博“超话”里明星的影响力和阅读量。看似花样百出,手段多样的“粉丝经济”,其本质并没有不同。而唯一有变化的,可能只是实体的文化产品,与虚拟的粉丝福利之间的差别而已。

流量≠带货力,偶像明星难出圈

没有作品,只有流量——这或许是如今的新晋偶像们最为人诟病的地方。

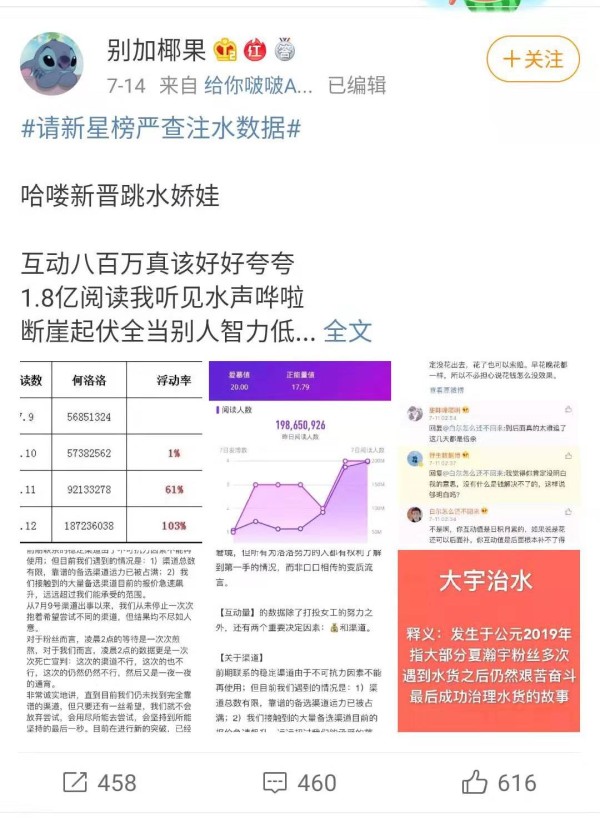

从2018年到2019年上半年出来的新晋偶像们,大多还处在以“流量”代替“销量”的阶段。以唱跳为主要业务的偶像们,在国内缺少大型打歌节目,以及唱片市场不景气的环境中,虽有新作发行,却始终要面对“无法出圈”的尴尬。

去年成团的“NINE PERCENT”,在成团后七个月终于发行了第一张专辑。而由于其“限定团”的形式,每一个团员各自的经纪公司也在为艺人争取资源。队长蔡徐坤去年八月来发行了五张单曲。尤长靖演唱了电影《昨日青空》的主题曲,以及最近的电视剧《亲爱的,热爱的》中的插曲,其他团员同样也各自陆续发歌。但比起在商业市场上的较量,这更像是粉丝在圈内的“自嗨”。

同年成团的“火箭少女101”在观众熟悉度上,要比同期的男团高上一些。一首《卡路里》,作为电影《西虹市首富》的插曲,得到了较高的知名度。同时,今年大热电影《流浪地球》的推广曲,也由“火箭少女101”的团员之一演唱。

应该说,与热门电视剧和电影的合作,使得“火箭少女101”与其他偶像团体相比,更有“出圈”的可能。

而近期成团的“R1SE”则始终伴随着不断的争议。《创造营2019》这档节目从开始之初,就因参赛选手中有许多已经出道,甚至已经成团的“回锅肉”而饱受诟病。在节目进行中,因为投票而产生的纠纷,甚至是类似诈骗的行为,也盖过了节目本身的声量,在微博上闹得沸沸扬扬。

前几年“流量”大规模爆发时,大批粗制滥造的影视作品因为有了“流量”加持,气势汹汹地闯进了主流观众的视线里。如今,“流量”好不容易在影视行业中退潮,但普通观众对“流量”的偏见则让偶像的出圈更为“雪上加霜”。

对于这批刚出道的偶像来说,在如今的偶像市场,“人设”会比“作品”更容易笼络粉丝。在这一前提下,粉丝的数据也成为评判“爱豆”价值的唯一标准。

可以说,粉丝早已成为偶像的重要个人资产,与偶像本人的魅力和才华同样重要,商家自然也是明白这一道理的。如今,众多男偶像代言的,都是年轻女性所必需的护肤品或化妆品。这些偶像们,一个个巧笑倩兮,发挥着他们的“带货能力”,实现自身“流量变现”的价值。

这自然是一个不太正常的现象。虽然影响文化消费的因素多元而复杂。但是,借力于网络媒介的消费性作为自身媒介的突破口,是一种最表面也是最短视的媒介融合方式。

当品牌从选择“代言人”到选择“大使”,再到选择“品牌伙伴”,消费市场的浮躁可见一般。当数据成为最重要的指标,偶像自身和品牌产品的契合度便不重要。在一轮短暂的消费之后,品牌永远需要把位置留给下一个出现在数据榜单上层的偶像。

十年前的周杰伦代言了爱玛电动车,一句“爱,就马上行动”的广告词,很多人至今都能脱口而出。直到今天,爱玛电动车的车体和店里,仍旧挂着周杰伦的海报。这种在普通人中的号召力,也成为了很多人这几天用来反驳“周杰伦不需要做数据”的证据。

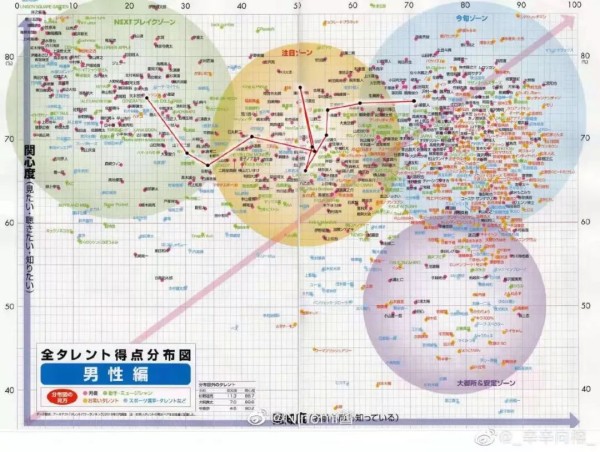

偶像的粉丝号召力,的确是其商业价值转化中的重要一环。日本在每年4月,都会由权威媒体发布上一年的“圈地榜”。榜单以横轴上普通观众对其的“认知度”与竖轴上的“关心度”两个维度,对男女艺人的“红”度进行综合的评判。

在成熟的偶像行业里,“流量”是不可或缺的一个指标。“偶像”不只要面对粉丝,其自身的影响力,意味着他们具有自身的文化任务,以及面向大众的责任。因此,将“偶像”仅仅囿于一批年轻的狂热粉丝之中,是不可取的。

当社会变得更为多元,出现各种各样的小众文化群体理所当然。但“偶像”不应该是小众的爱好。让“粉丝”与“路人”进一步隔离,仅依靠“打榜”流量变现的方法来追求“出圈”,即便每次都能成为粉丝的狂欢,却始终是个难以维系的恶性循环。

网址:不蒸馒头争口气,粉丝开始给周杰伦“做数据”了 http://c.mxgxt.com/news/view/1332377

相关内容

不蒸馒头争口气,粉丝开始给周杰伦“做数据”了质疑周杰伦数据不行?明星+“中老年粉丝”在线营业,数据破纪录

悲哀的粉圈,混惯了粉圈的粉丝灵魂发问:周杰伦不需要做数据吗?

给周杰伦做数据的明星粉丝出炉,蔡徐坤一人挑了半个娱乐圈?

周杰伦超话登第一 粉丝狂欢之后数据能证明什么

偶像时代的转向:而今竟有周杰伦“做数据”之问

「思想界」周杰伦超话“荣登”第一:不是流量明星,为什么要做数据?

周杰伦超话夺冠后,蔡徐坤粉丝认输了吗?

不争馒头争口气,现任被前任逼到家门口,简直颜面扫地!

昆凌是周杰伦的粉丝吗 周杰伦娶了自己的粉丝昆凌