中国原创音乐剧发展迎契机:完善生态,创造“有机体”

本文转自:中国文化报

早些年提起音乐剧,人们会说它属于“小众艺术”。然而近几年,音乐剧风生水起,票房收入、观众基础等都相当可观。根据今年5月北京天桥演艺联盟、道略演艺产业研究中心发布的《2021中国音乐剧指南》的数据,中国音乐剧市场2019年共演出2655场,同比增长5.4%;观众数量达213万,同比增加29.5%;票房收入突破6亿元,同比增长37.1%,达到行业近年最高值。即便受到新冠肺炎疫情冲击、线下演出停摆半年之久,音乐剧市场在疫情缓解后的“回血”效率也较为可观,数据显示,2020年共演出音乐剧997场,观众61万人次,票房收入破亿元。在漂亮的数据之下,业内人士对中国音乐剧的发展仍有忧虑。在每年的演出剧目中,国外引进的原版或本土改编作品占半壁江山甚至更多,中国原创音乐剧尚未孕育出自己的经典代表作和品牌IP;有明星偶像参演的音乐剧一票难求,而其他同类演出却常被冷落;多年来一直为业界关注的音乐剧编、导、演专业人才不足以及产业链不完善等问题,至今仍困扰着音乐剧行业。而上述问题又互为因果,形成一个难解的闭环。当然,阳光之下,微尘才格外惹眼。有业界人士预估,未来10年,原创音乐剧票房可能超过引进剧目,中国音乐剧需要的不是坐而论道,而是解决问题、找到方向。疫情影响下,外国引进剧目数量明显减少,而已经基本恢复的国内演艺市场对音乐剧的需求有增无减。这个时间节点,或许正是中国原创音乐剧发力的契机。01

靠引进没前途,排新剧没市场

——原创怎么做?

一般认为,音乐剧起源于19世纪末的英国,由喜歌剧及轻歌剧演变而成,是结合对白、歌唱、舞蹈元素的戏剧形式。回顾音乐剧在中国的发展史,时间不长但阶段分明。2002年至2010年的中国音乐剧市场主要引进《悲惨世界》《狮子王》等国外作品,其中许多作品取得了不错的票房成绩。然而正如不少音乐剧导演所说,引进国外剧目更像是一门生意,能卖票赚钱,但省略了“原创”这个最为核心的环节,对本土音乐剧创作能力的提升、相关人才的培养价值有限。不过,这一过程让中国观众初步了解、认识了音乐剧,开辟了市场,起到一定的拓荒作用,其意义不可抹杀,只是长期靠外国原版引进来支撑市场不是长久之计。

2011年,首部世界知名音乐剧《妈妈咪呀!》中文版为国内音乐剧打开了新的局面,其后,越来越多国外优秀作品完成了本土化改编制作。在这个过程中,一批音乐剧编、导、演等人才也随之成长起来,为中国原创音乐剧打下基础;不少音乐剧作品还融合了戏曲等中国文化元素,做出了特色、个性。

中文版音乐剧《妈妈咪呀!》

然而,正如曾在享誉世界的日本四季剧团工作10余年的导演赵宇所说,当前我国原创音乐剧的制作虽然逐步走向正轨,但仍存在为控制成本而导致呈现效果不佳、艺术水准降低等现象。同时,急于收回成本的高票价也会让观众对原创音乐剧失去信心,从而把大量观众推到国外引进原版音乐剧一边。

那么,中国原创音乐剧究竟应该怎么做?

担任《悟空》《阿兔酱紫》等多部中国原创音乐剧导演、编舞的刘晓邑认为,与引进外国作品相比,打造原创作品更需要情怀,但是光有情怀远远不够,创作需要科学的方法、步骤。“一部原创作品的诞生,最重要的是找对人,组建创作团队后从零开始、逐步孵化。”刘晓邑说,一个创意的落地,首先必须把抽象的构思变成艺术呈现,可能最初只是一段好听的音乐,进而从音乐发展出与之相适应的故事;为了讲好这个故事,就需要更加完善的音乐以及舞美、灯光等与之相匹配,并最终由演员呈现在舞台上。“孵化是分阶段推进的,每个阶段有每个阶段的成果可供检验。如果这期间发现创意不可行,相关投资可以随时停止,创作者为了能完成作品,也会不断贡献智慧。孵化的过程就是投资逐步追加、方案逐步调整、艺术家逐步磨合、作品逐渐成型的过程。”刘晓邑认为,这种创作方法、流程是科学的,既能降低风险,又能激发创意,对于投资者和创作者来说都有利。

在投资与创作之间,有一个至关重要的角色——制作人。从制定预算、分配制作资金到组建主创团队,从监督项目的制作、宣推到制订演出计划、运营剧目,与财务、创作有关的一切几乎都是制作人的责任范畴。赵宇认为,对于打造中国原创音乐剧,解决选题、制作标准等方面的问题,制作人发挥着格外重要的作用。

02

毕业生就业难,舞台上缺人才

——人都哪去了?

如果说制作人是一部音乐剧的幕后英雄、总操盘手,未必为一般观众所熟知,那么台上的演员则构成观众对一部作品的主要印象。音乐剧演员的艺术水平、人才储备等,能够代表行业各工种人才的一般状况。六七年以前,《学生猛增 演员难寻》《国产音乐剧人才困局如何破解》等报道屡见报端。在今年举办的2021中国音乐剧产业高峰论坛上,仍有业内人士表示,缺乏人才已经成为制约中国音乐剧行业发展的瓶颈,音乐剧人才问题仍未解决。而另一边,据北京舞蹈学院教授慕羽介绍,多数音乐剧专业的毕业生不改行怕是没有出路,除了个别因综艺而“出圈”的演员之外,能支撑毕业生坚持下去的就是“热爱”了。那么问题来了,音乐剧专业毕业生就业难,而音乐剧舞台上又长期缺乏人才——人都哪去了?专家称,音乐剧专业的毕业生较音乐剧演员还有一段距离。“音乐剧对演员的要求非常苛刻,要会唱歌、能跳舞,关键还要会表演,并且要将唱、跳、演有机整合,为角色服务。我自己是学舞蹈出身,也喜欢唱歌、演过很多年戏,这才敢尝试音乐剧。”刘晓邑说。而这种对演员综合、全面的素质要求也决定了,能够坚持自我磨砺、跨越学生与演员这道鸿沟的人并不太多。拥有30年音乐剧创作制作经验的制作人李盾在其自传《破茧成蝶》中,分享了他制作《白蛇传》《蝶》等知名音乐剧时遴选和培训演员的过程,佐证了成为音乐剧演员的确不易。据李盾介绍,当时针对《蝶》的演员进行了长达一年半的“魔鬼训练”,并且边训练、边考试、边淘汰,最终仅留下50多人站上舞台。

音乐剧《蝶》

在赵宇看来,目前国内音乐剧舞台呈现也有不少问题。比如,不加控制的激情、声嘶力竭的吼叫、炫技的高音、不在人物状态之中的“凹造型”等无节制、无分寸感的表演比较常见,演员陶醉在自我的世界中,而非让角色真正地“活”在舞台上。为了满足音乐剧对演员的高要求、提高表演水平,目前国内开设音乐剧专业的学校普遍吸收国外音乐剧教育的经验,努力探索音乐剧教育教学方法。慕羽介绍,中国音乐剧教育近年取得了不小进步,就教学剧目而言,从“扒带子”到从正规途径复制引进作品,再到移植,逐步发展到本土化再创作;就原创教学剧目的演出而言,从通常的课堂汇报、校内演出,到远赴海外参加原创音乐剧的文化交流演出;就课程建设而言,从低年级基础单科训练到中高年级整合课程的创造性开发,再到恰如其分地融入中国民族文化特色;就培养方案而言,从本科单一表演人才为核心的课程设置,到音乐剧课程多样化,探讨培养整合型人才,作为表演主体的音乐剧演员的培养体系正在不断成熟。“这些改进都使中国的音乐剧教学开始向纵深发展,且不说缩小课堂与市场的距离,首先要缩小课堂与舞台的距离,还要做好与潜在市场进一步互通互联的准备。我们一定要让学生明确,‘基金式’‘评奖式’演出很难锻炼出真正的音乐剧编、导、演人才,市场规则是音乐剧的生存法则。”慕羽说。当然,音乐剧专业毕业生最终没演音乐剧还有其他原因。某音乐剧制作人称,前几年的国内音乐剧市场算不上景气,目前,尽管市场不断做大,但国内音乐剧演员的整体收入水平仍与影视演员相差甚远,一部分学音乐剧的学生主动改行做影视演员了,这对接受过表演训练的他们来说并不太困难。期待音乐剧科班生仅依靠热爱与情怀而坚守,这很美好,但不切实际。03

大部头不好做,小剧场没人做

——尴尬如何破?

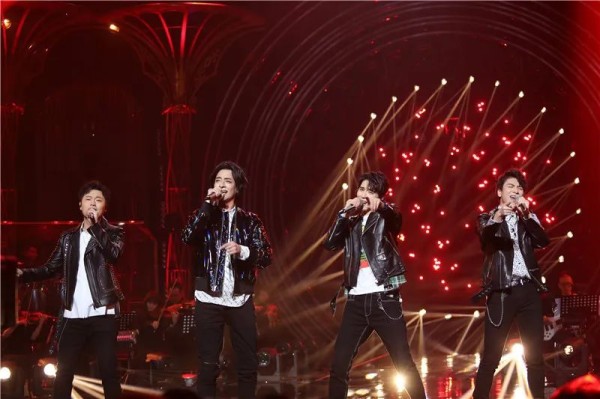

有“出走”,也有“投奔”。演员、歌手韩雪就曾推掉影视剧邀约而接演音乐剧《白夜行》,音乐剧科班出身、后来在影视圈发展的娄艺潇等,其实也没有全然离开音乐剧舞台。每当明星加盟音乐剧,总能在粉丝、市场中引起不小的震动。

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

网址:中国原创音乐剧发展迎契机:完善生态,创造“有机体” http://c.mxgxt.com/news/view/1396291

相关内容

中国原创音乐剧发展迎契机:完善生态,让大树小草各美其美唱响中国的好声音(创造性转化创新性发展纵横谈)

国际社交媒体中国主题“网红”的发展态势及创新展望

腾讯音乐娱乐集团推动产业生态链逐步完善,创造良性价值循环

中文音乐剧“破圈”,文化市场生机勃勃

音乐流媒体重创CD,索尼发现转型契机:现场音乐会

华语原创音乐剧“破茧”

中国音乐剧发展任重道远 创作匮乏演员缺失

蓬勃发展中的小剧场:迎来机遇与挑战

“阿云嘎效应”凸显 从一个明星的诞生看中国原创音乐剧发展