这次采访,其实始于2022 年七幕官宣中文版《摇滚莫扎特》之后,带着好奇和不解,我们希望能通过采访探寻到更多关于选择这部作品背后的故事。

有幸在一个适合看剧的夜晚,用了一部剧的时间,和七幕的创立者杨嘉敏聊天,听她讲七幕的故事、团队的思考,大部分内容看似和《摇滚莫扎特》选品无关,但聊下来才发现,每一个决定都是日积月累,有轨迹可循。

上周,中文版《摇滚莫扎特》官宣了卡司,微博、小红书、叨叨读者群关于选角的各种问题没有断过,包括编辑部小伙伴在内,也对演员的选择产生了许多疑问。带着大家的问题,我们又一次联系了七幕,对七幕的选角导演陈妍斐做了补充采访。最终形成了这篇独家报道,内容超长干货满满(7300字长文预警),与各位小伙伴分享!

采访、文|独空、糖豆

编辑|糖豆

Part.1

关于行业

叨叨音乐剧:七幕走过的这些年,可以说国内音乐剧从起步走向活跃,作为参与到这个进程中的从业者,您觉得行业在这些年中最大的变化是什么?哪些层面到今天为止进步空间依然很大?

————

杨嘉敏:最大的变化一定是整个市场的认知度。十年前,即便是北上广,了解音乐剧的群体也十分有限。大部分人很难说清音乐剧和歌剧有什么区别,认为音乐剧是阳春白雪的。一开始我们以一种给予的方式感知市场,一场一场不断地去演,走进校园和社区去科普,选择好的作品呈现,让大家了解音乐剧到底是什么。到了2017-18年,以综艺为载体的一些节目开始出来,不仅提高了大众对于音乐剧的认识度,更大大增加了受众体量。这种飞跃式的变化,其实离不开前期的那些特别笨、特别慢的积累方式。就像《声入人心》导演和我聊天时说:“正是那两年看到音乐剧在线下有慢慢升温的趋势,他们觉得应该用综艺的形式将这种艺术进一步介绍给观众。”在那之后,从业演员和制作公司的数量快速增长,可能翻了几倍不止,也出现了一些以中文版或原创剧目为代表的优秀制作公司,我觉得这是非常好现象。

从进步空间这个角度来讲,国内目前不管是对音乐剧制作的认知,还是对音乐剧长线运营的认知,和海外市场相比还是存在明显差距。举个最简单的例子,七幕成立初期,我们认为需要对音乐剧制作流程、市场等有非常充分的理解后才能支撑我们去做原创,所以最开始就确立了要先从引进剧的中文版开始做起,去学习一部好的音乐剧作品是怎么做出来的?为什么好的音乐剧能够长演不衰?当初选择《我,堂吉诃德》(以下简称“我堂”)的时候,我们对制作的认知非常粗浅。大家认为这是一个好剧本,里面有好音乐,但制作到底要做到什么样的状态才能突破那个更长久生命力的阈值?这个事情对当时的团队而言是一无所知的,当时的成功很大程度上还要归功于这个作品的强大内核。我们对制作和长线运营的理解一直在迭代,在融入新的体会和认知。这种过程对任何一家音乐剧制作公司来说,都是必经的过程吧。

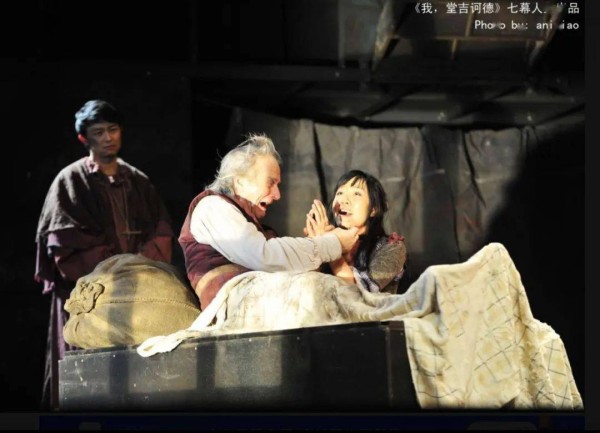

音乐剧《我,堂吉诃德》2012年版剧照

叨叨音乐剧:尤其近五年,行业活跃度相比过去高了很多,我们也可以直观感受到受众的增速非常快,观众群体来源、行为、偏好、需求、消费能力、对音乐剧的认知等都在发生变化,面对这样的变化,制作团队是否需要在顺应市场和坚持初心中做平衡?

——————

杨嘉敏:这个问题非常好。我们的初心是为观众呈现好的音乐剧作品,但我觉得观众“能用脚评出来”的好作品才能成为真正长久的作品。如果我们单方面觉得作品很好,但实际上观众口碑也不好,也不愿意去口口相传或者安利给朋友。这样的话,我们就觉得没有在顺应市场上做好平衡。不能总是“我们觉得好”,需要“大家觉得好”。

不能说每个观众的反馈都非常准确,但它如果是一个群体性反馈,比如觉得哪个点不对,这个点肯定哪里就是不对了。音乐剧之所以有很强的魅力,在于看剧的过程中会非常沉浸到里面,它甚至突破了观众某种感受的阈值,让人时不时起鸡皮疙瘩,这种才能上演10年、20年、30年。讲述方式、音乐、现场乐队、服化道等等都是为故事内核服务的,是造梦必须的部分,让观众身临其境,相信这场梦是真的。包括我们选择将最好的作品汉化,一个很重要的原因也是为了不破坏这种可能实现的最沉浸的极致体验,观众可以没有任何语言障碍地入戏、入梦,不需要反复从心流体验中跳进跳出去看字幕。可以说出现任何一个短板都会成为影响这种沉浸感的炸弹。我们还是要相信观众这种群体性的反馈是能反映出一部作品真正的质量的。

音乐剧《我,堂吉诃德》2018年中文版谢幕合影

叨叨音乐剧:大家都觉得七幕值得大书特书的一点是选品:比如将我堂做成了长效好剧,仅让更多的观众喜欢上了音乐剧,也培养出了一批优秀的音乐剧演员,并且是无论哪个批次的演员都能很好地呈现剧目本身,这点和很多欧美经典音乐剧的模式如出一辙。能否从制作团队的角度谈谈剧目和演员培养之间的关系。

——————

杨嘉敏:我觉得首先还是看大家做音乐剧的出发点是什么?即便是对音乐剧的认知一直在迭代,有一点在我们创立之初就达成了共识:经典的音乐剧作品能够穿越国界和时代,作品本身应该是那个“明星”。

在这个前提下,制作和卡司本质上都是为了成就这个作品,为作品服务的。所以我们在演员选择上会反复推敲。首先技术上得胜任,包括台词、唱功、舞蹈、演技都是硬标准;再有是这个演员的气质是不是和人物契合,甚至他的一些内在特征是不是跟角色有某种共通之处,可能都会辅助他更好地诠释这个角色。软性方面,比如说男女主角,演员有没有极强的主角魅力也很重要。你确实会发现有一些演员可能技术很好,外形也符合,但演的时候就是没有主角魅力,观众的沉浸感就会大打折扣。我们反复去推敲这些要素之后就会发现,其实真的适合一个角色的演员没有那么多的人选。

真正好的音乐剧,演员和作品之间是相互滋养和成就的。遇到好本子的时候,演员在演出的过程里其实也是一种享受。如果创作团队在自己的领域又非常精进,大家能在一个非常和谐、共创的环境下一起创作,对于演员的进步是有很大帮助的。

Part.2

七幕团队

叨叨音乐剧:从团队的视角还有制作的剧目的视角来看,印象最深刻的事情是什么?

——————

杨嘉敏:最深刻的事情哦。我可以说两件事吗?这两个事情某种程度上奠定了对七幕内在发展逻辑的影响,不一定是当下就能显现,但它会对未来产生非常长远的影响。

一是《我,堂吉诃德》2012年的第一个版本,我们自己称为“黑匣子”版本,当时有一半的演员是北大学生,也没有我们的译配程何,就是一个英文版,可以说是一个半业余半专业的制作吧。当时做这个版本印证了两件事,一个事情就是口碑非常重要。虽然我当时就知道音乐剧要做长远(打算),但是我没有想过长远是要有支撑的基本要素的,比如说观众的基本量或者是剧目品牌等等。第一周演出就真的没有什么观众,但是到最后五场的时候,台下几乎是满的,很多观众都是熟悉的面孔。到那个点上你就知道,一个好的音乐剧作品,如果剧本和音乐能经得起考验,就有了吸引观众反复来看的根基,而如果这两者不扎实,即使包装华丽,也会缺少长演不衰的魂。第二个事情就是,《我,堂吉诃德》的初版奠定了七幕一定要选好作品,只做那些能够触动人心的作品的初心。

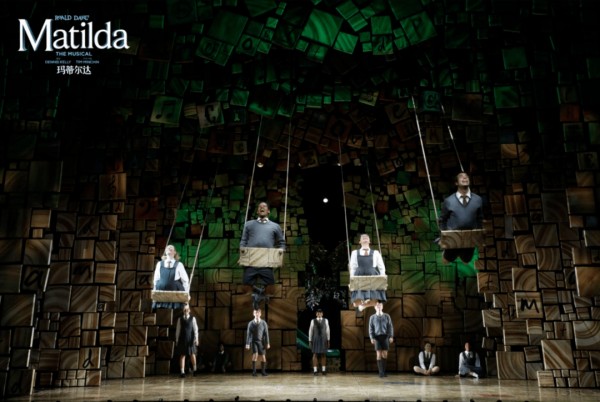

音乐剧《玛蒂尔达》2019年原版中国巡演剧照

第二个深刻的事情,就是19年的《玛蒂尔达》原版巡演的引进。在我们引进那次巡演之前,其实它在中国还不算是一个大IP(知名度不高)。懂行的人可能知道它是一个好剧,但是敢接的城市很少。巡演开始后,它的票房和口碑是远远超出我的预期的。就好比我们做了一个理想条件下的实验,这个作品几乎把制作的每个环节都做对了。在那以前,七幕的作品能每年复排,70%-80%依赖于故事和音乐本身就有一个长演不衰的内核,但是我们自己的制作品质,从做出来到做到了的那个差距,我觉得还是非常大的。所以当《玛蒂尔达》这样一个不仅故事和音乐扎实,而且制作品质也达到极致的作品出现在中国观众眼前的时候,我能感受到观众口碑的炸裂程度完全达到了一个新的高度。这件事给我的冲击特别大。在做完那一轮巡演之后,我们在内部痛下决心,要把之前做过的每个剧都按照新的对制作标准的认知重做一遍,这才有了大家这两年陆续看到的十周年版的《我,堂吉诃德》和五周年版的《近乎正常》。这归功于《玛蒂尔达》原版巡演给了我们一个很大的刺激。

音乐剧《我,堂吉诃德》2022年十周年纪念版剧照

叨叨音乐剧: 最骄傲的事情是什么?

——————

杨嘉敏:最骄傲的我觉得是核心团队,我觉得蛮难得的,包括艺术总监Joe,译配程何,产品负责人何磊,还有很多老同事和新同事。大家的价值观和能长期坚持的东西非常的稳定,且能够相互支持,相互补给。现在已经不需要反复去聊,去沟通,这个团队大家已经有了一种默契。

叨叨音乐剧:一路走来,离不开一个好的团队,七幕到底是一个怎么样的团队?

——————

杨嘉敏:

一个就是有梦想。我们团队的人还是比较有真正想要去实现的理想,我们想要通过好的音乐剧作品和音乐剧教育,给观众带来极致感动的生命体验,给周遭世界带来一些美好的长期的变化。我们会觉得这是一份很有价值和意义的事业。

第二我觉得是比较长期主义。我们团队很少会因为短期的波动或者外部环境的变化而乱了自己的脚步。我们非常清楚做音乐剧不是一两年就能怎么样,这个行业最重要的不是短期竞争,而是在扎扎实实地练内功。我们想做一个百年老店,现在只是起点。核心成员还是比较从内心深处认可这件事情的。这也决定了我们在一些短期的选择上能够更有定力吧。

第三个是脚踏实地。实际在做音乐剧的过程当中99%的时间都是非常琐碎的,在解决非常具体的问题。它不是说像手机这样的产品,可能一个型号定了就可以量产。每一场演出依然还是靠人和人的配合去完成的“精密仪器”,我们对作品成型之后的“品控”是非常在意的。音乐剧在观众看到的时候是在享受一个梦境,但对于从业者的体力,精力和心力的要求都是非常高的。所以如果一个团队仅仅只是有梦想,他是没办法应对这些的。

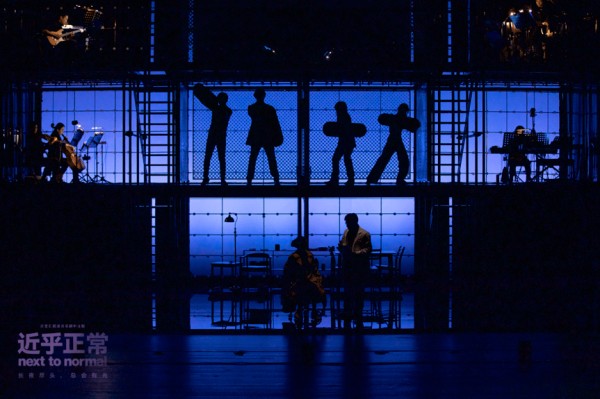

音乐剧《近乎正常》中文版2023年五周年版剧照

叨叨音乐剧:七幕目前为止挑选的作品都有很正面的反馈,大家都很想了解一下七幕选剧的标准?

——————

杨嘉敏:

可能很多人会被我们某一些作品限制住了七幕会去选的剧的范围和风格。但其实风格并不是我们选剧考虑的第一要素,比如我们做过的《Q大道》、《近乎正常》、《音乐之声》等等,他们都很不一样。

七幕的选剧标准,这么多年沉淀下来核心还是三个点。第一个就是故事本身。我觉得故事本身一定要是足够成立的,是一个真正的好故事,然后他所传递的内核能够有尽可能广泛和当下的普世价值。我们内部有个不成文的标准,如果这个剧在中国没有十年以上的生命力,我们一开始就不会去选择做他。以及我们会很看重大家出了剧场之后能够得到的、能够留下印记的那个东西,一定要有某种正向的力量。

第二,音乐剧的音乐肯定很重要。有没有一些曲目是观众出了剧场之后能够不由自主地哼起来,回去之后愿意去找音源去反复听的,甚至为了这些曲目再回到剧场二刷三刷的。如果没有能传唱的能真正帮助到故事和情感传递和升华的音乐,就不一定非得做成音乐剧了,完全可以换一种艺术载体。

最后一点,套用互联网的说法,这个作品必须要有颠覆式创新的东西。音乐剧其实是在有限的舞台空间里面去讲述一个故事,但这种局限性反而是它很有创新空间的一个可能性。它可以用有限的空间去发挥出无限的想象力。这也是音乐剧能不断给我惊喜的地方,甚至很多时候是决定了一部作品从平庸到卓越的重要一步。你会发现有些剧它其实没有用什么太高科技,就是一些传统的剧场技术,但舞台呈现方式就是意料之外又情理之中地贴合了作品本身。所以第三点会是我们在好故事和好音乐之外会考量的要素,我们也希望让观众觉得七幕的作品有高标准但不都是一个风格的。

音乐剧《近乎正常》中文版2023年五周年版剧照

叨叨音乐剧:走到现在,您觉得七幕目前做到了哪个阶段?未来你们还想往哪些方面去做的更多?或者说去做尝试?

——————

杨嘉敏:

音乐剧从我们的视角上来看,是一个艺术上的可能的集大成者,方方面面的艺术形式都能被调用到。所以我们选择了音乐剧去承载我们团队的使命,我们希望通过音乐剧作品和音乐剧教育真正影响一代人的审美和创造力。

让更多观众没有语言障碍地欣赏不分国界的顶级作品,是我们现在做的第一步。因为我们相信创造美好和极致的前提,是要体验过真正美好的极致的作品,打开审美的视野。

那么第二步,为什么我们一直在同时做少儿音乐剧的教育,因为看过好的只是知其然,而能够真正去体验去深入学习背后的创制规律,才能知其所以然。比如我们去年做的《我,堂吉诃德》少年版,里面大部分演员最初是七幕的小观众,因为看剧喜欢上了音乐剧,又通过在七幕几年的音乐剧学习进一步精进了对作品的理解和演绎,当他们以极高的专业水准在舞台上呈现我堂的时候,感动之余,我们也看到了通过这样的小循环实现我们长期使命的可能性。我相信等更多这样的青少年成长起来,就能够把高质量的输入转化为高质量的输出,不管是在艺术领域还是科技领域的发展,都有这样的一个过程。只有当艺术教育的土壤足够肥沃的时候,才是中国的原创音乐剧能真正蓬勃发展的时候,而不是仅仅依赖一两个时代的英雄。我们想要做的是这件事情。

接下来我们就是一步一步把这个“从好作品到艺术教育,再用艺术教育反哺好作品”的小循环放大,放到一个更长的时间周期里,去把它一步步地实现。我在《狮子王》引进的发布会上分享过,我们今天选择做《狮子王》的目的,就是希望我们的土壤里有一天能真正长出可以比肩《狮子王》的作品。

Part.3

关于中文版

《摇滚莫扎特》

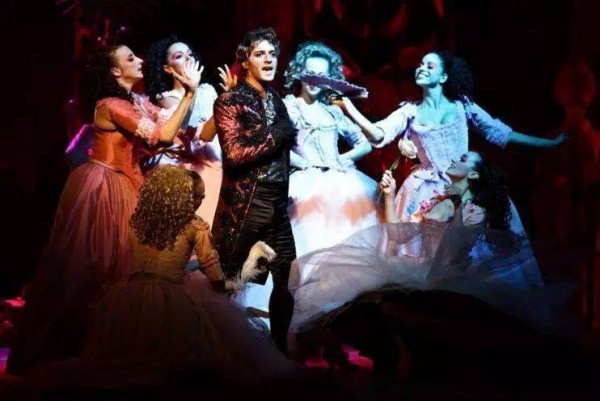

叨叨音乐剧:聊了这么多,我们其实已经能有些理解为什么七幕会选择《摇滚莫扎特》。但出于大家对原版作品的爱,以及诸多好奇,方便请您分享一点和中文版相关的想法吗?

——————

杨嘉敏:

哈哈,其实大家的反应都还是在意料之中的。

首先还是回到选剧的标准,莫扎特这个人的故事不需要太多笔墨,他极其强烈的人格魅力和短暂而绚烂的一生,已经有了一个非常好的故事底色和极为精彩的戏剧冲突,尤其是对年轻人来讲会有很强的共情、共鸣并从中汲取到面对当下人生的力量。音乐也有极高的传唱度。

此外,它的视觉呈现是有法国人特有的审美和创意,大胆又让人耳目一新。所以法语版《摇滚莫扎特》受到非常多年轻人的强烈喜爱。这部作品的汉化确实比其他很多作品更难,法语版的卡司和歌曲都深入人心。刚公布我们要做中文版的消息时,网上质疑的声音很多,一个朋友跟我说,“我觉得其实法扎的粉丝们很可爱,他们想捍卫一个好作品的心态,跟你们想做好一个作品的心情是很像的。他们也只是担心一个好作品不要被你们搞砸了嘛!”

这个挑战我们是有预期的,坦白说压力肯定也是很大的。我们也认真研究了这个剧的所有版本,发现作为官摄存在的巴黎原版是最具有法扎独特美感、质感和灵魂的,其中很多元素很遗憾没有在其他版本中得以保留。在过去一年多的筹备里,我们的制作团队也在法方的支持下,非常认真地在准备这次的中文版呈现,从选角、译配、编舞、服装、假发、化妆、舞美、灯光、音响等方面,各个主创和制作部门都在反复论证方案,希望能真正复刻出巴黎原版的质感和灵魂,让中文版的观众能够有机会体验到这个剧创造设计的初衷。

叨叨音乐剧:这次公布卡司后,其实有些演员的选择是让剧迷们有些意外的,我们也想了解一下七幕这次选角的逻辑是什么?

——————

陈妍斐:对于角色演员,我们的选角逻辑是基于对剧本和角色的文本分析,需要具备充分完成角色演唱及表演塑造的能力,在主创团队充分讨论并达成一致的协作下,候选人需要通过面试以及面试后的工作访谈,找到声乐能力、表演能力、视觉呈现、人物气质、演员工作态度、合作意愿及档期安排上最为适配的角色候选人。对于舞者,我们要求舞者能够掌握并很好地表现包括芭蕾在内的多舞种,并相对符合这个剧目的舞台气质。

整个选角过程非常漫长,《摇滚莫扎特》的演员选角工作持续了整整一年。

叨叨音乐剧:在选角的过程中,最关注候选人哪些特质?多轮面试的逻辑又是怎么样的?

——————

陈妍斐:选角团队最关注的是候选人在角色歌曲的声乐演唱及音乐表演上的完成能力和胜任力;在表演方面的完成能力、领悟力和成长性;演员与角色在人物气质上的匹配性、角色塑造上的合理性;以及对手角色候选人之间的化学反应。

《摇滚莫扎特》的剧中歌曲难度很大。特别是对男演员来说,男性角色指定曲目的音域跨度很宽,最高音很高。而只有通过了指定曲目的考验,面试者们才能进入下一个阶段的考察。我们面试了上千人,大概有70%的面试者止步于指定曲目演唱的这一关。

在能基本完成曲目演唱的基础上,我们希望演员不仅能按谱子唱出来,还需要能消化歌曲应有的风格、把歌曲内容通过演唱表达出来,以此为标准,面试者们会在这一阶段的面试中继续被筛掉一部分,剩下的候选人才能进入到最后的面试阶段,再接受主创老师们各种形式的最终轮考察。剧组所有歌者角色的饰演者都需要经历指定曲目演唱的面试过程,无一例外。

表演面试也是主创们花了很多心力的环节。面试者们会在面试准备阶段提前收到角色台词片段以及必要的角色提示,主创们会通过面试者的现场表现来观察其对角色和文本的理解能力、表达能力和表演潜力,特别会留意观察其在交流互动的过程中对导演现场指导和提示的理解、消化及执行能力,判断其未来通过主创指导能获得足够的表演能力开发和技能成长的可能性。项目正式排练开始前,剧组和导演们为主要角色饰演者安排多次一对一表演指导工作坊,帮助饰演者们更好地进行排练准备工作。

叨叨音乐剧:在选角的过程中,是否会考法文版演员的特点?

——————

陈妍斐:选角团队很熟悉法文版《摇滚莫扎特》,对于法文版演员的能力呈现非常了解。版权方提供的工作物料和国外各版本的演员选角经验给中文版的面试工作带来了启发。每位演员的魅力都是独一无二的,从某种意义上来说演员及他们的个人特点是很难被“复制”的,因此我们并不以找到法文版演员的中国版为选角目标,而是以找到符合剧目角色的中国扮演者为选角目标。

回到这个问题上,在我们选角工作过程中,法文版演员的舞台表现是我们观察和参考的学习对象,而非选人的模板。理解大家对于法文版成功塑造了角色的演员们的喜爱之情,但也恳请大家给到大家中文版演员们机会和支持,诚邀大家届时走进剧场亲自检验和观看这部作品。

叨叨音乐剧返回搜狐,查看更多