点击上方 “福建文艺网”可订阅

写完《草民》,作家蔡崇达病了4个月。那是拼命写作后的身体透支。写到一半腿脚莫名肿起来,出现痛风症状;双颊绯红,面部发炎。他自嘲早已适应,天资不高,只能如苦行僧,夜以继日地写作。

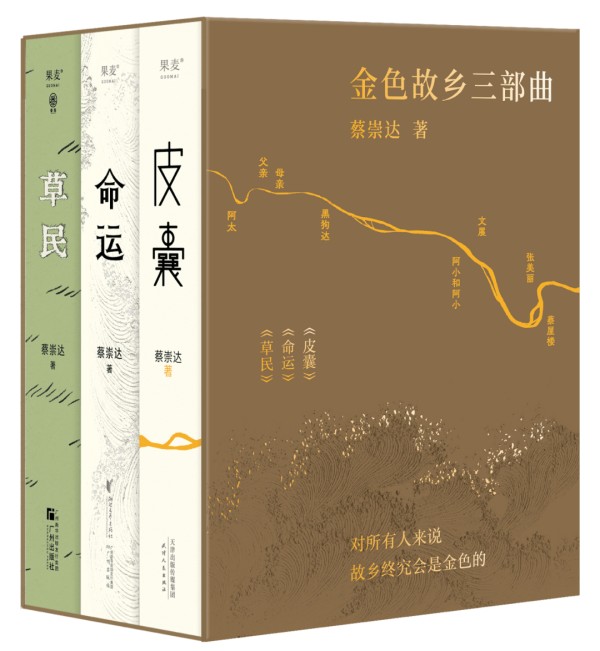

从2014年的《皮囊》到2022年的《命运》,再到今年的《草民》,蔡崇达以“创作一部就大病一场”的代价,完成了“金色故乡三部曲”。10年间,他一次次追寻故乡晋江东石镇,书写这片土地上的百年故事。

·《皮囊》《命运》《草民》,三本书共同构成“金色故乡三部曲”。

作为终章,《草民》7章,写了东石人的7种人生。蔡崇达化身“黑狗达”,深情回望故土,聚焦如野草般生生不息的故人。“中国现代文学史上,鲁迅写过一部《野草》,野草被编码、抽象,野草成为庞大的隐喻。”中国作协副主席李敬泽在序言中写道,“鲁迅何其大,蔡崇达何其小,他全力以赴,回到他的小,守住他的小,他解码‘野草’,解密‘野草’,让草回到草自身。”

接受人民文娱专访时,蔡崇达身体还未康复。两个小时的访谈,几乎每说一句话都要咳嗽一声。尽管如此,谈及笔下一个个生动鲜明的灵魂,谈起解剖自我的十年苦旅,还是抑制不住兴奋。

“我就是野草,现在我讲野草的故事。”他说。

·《草民》

“每个人的根部都是相互纠结的”

蔡崇达直言,他想写海边斑驳的草地,而不是修剪整齐的草坪。

在《草民》里,他继续为凡夫俗子立传:他们是在家庭的重压和身体的衰老中疲惫奔跑,试图扛起自己的中年男人;是为拯救子孙,挽手结伴向世界讨要说法的“老闺蜜”们;是执拗地和命运对赌,用尽办法让孩子开智的女人;是面对时代巨浪疲惫挣扎,却在台风来临之前获得救赎的青年⋯⋯

人民文娱:为什么写作《草民》?“草”的意象有什么含义?

蔡崇达:几年前,我逐渐意识到我的第一部散文集《皮囊》之所以受欢迎,是因为它具有找回精神秩序的力量。《皮囊》虽以苦难为题材,却是在与苦难和解。疫情之后,世界发生巨大动荡,人们的内心也随之动荡。“台风”要来了,而作为一名写作者,我需要走向最本质的命题——找到所有人维持精神秩序的根本,让人回到人本身。

通往人的“根部”必须回到故乡。人的根部和草的根部一样,随便拔出一根草,会带出一片草。每个人的根部都是相互纠结、相互支撑、相互构成的。故乡就是由那群人构成的,当然,你也构成他人的故乡。意识到这一点,我发现《草民》天然要这样写——第一篇的主人公是第二篇的配角,第二篇的配角可能变成第三篇的主人公。《草民》最后就成了像草一样的一本书。

人民文娱:《草民》里有很多闽南地区的风俗,比如掷圣杯、抽签等。这些风俗在小镇中意味着什么?你怎么看待这些风俗里蕴含的精神力量?

蔡崇达:几有亿万灵魂来到这片土地,生下来、活下去。当你身处某个命运的卡点,可能亿万灵魂也曾在这里被“卡”过。他们拼命把自己的生命经验留给后人,这些经验会固化成风俗习惯。进入现代化之前,正是这些朴素的精神秩序支撑一代代人在这片土地上过活。

我遇到重大的事情搞不清楚,也会到寺庙跟神明聊一晚上。这其实是借助一个“超我”不断逼问自己,想到的每个问题都是自己给的,找到的每个答案也是自己给的。这能让内心获得短暂安定。

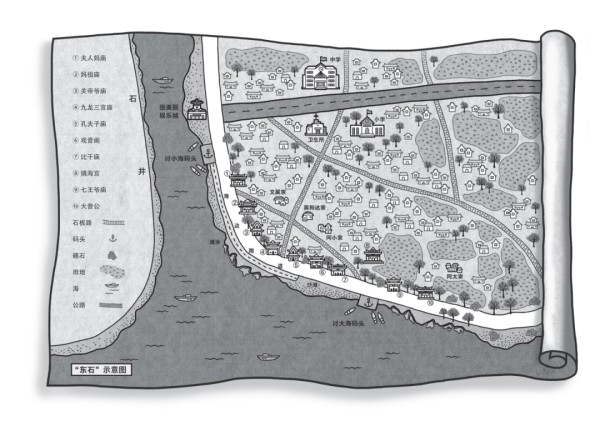

·“金色故乡三部曲”故事的发生地:东石镇。海岸沿线遍布庙宇。

人民文娱:《草民》的故事在现实中都有原型吗?

蔡崇达:《草民》是想要回到构成我们根部的所有人里面,因此提炼了很多现实。《草民》很难写,尽管语言简单,但难写程度超过《命运》和《皮囊》。《皮囊》是写一个个构成我的人,一个个单独的命题,比如探讨理想和现实;《命运》则是围绕着一个人跟命运的缠斗展开。但《草民》每一篇都是群像,汇聚了很多人的故事和细节。

我比较开心的一点是《草民》出版以后,有些评论说,我并不生活在闽南,但我觉得书里的曹操很像我们村里的谁,秋姨很像我认识的谁。这就是文学写作的意义,让你知道哪怕在最孤独的地方,都有亿万灵魂在历史上、在当下与你处在相同位置。

“哪里痛我就剖开哪里”

一度,蔡崇达通过文学写作来封闭自己。

十七八岁时,父亲中风,家庭随即陷入困境。长大成人后,做杂志主编和赚钱给父亲看病,是蔡崇达闷头前行的全部动力。直到父亲和阿太(外婆的母亲)骤然离世,恍然间,他感觉自己“既没抵达远方,又已经告别家乡”。

29岁那一年,蔡崇达决定不再虚浮地生活,辞去工作,沉心写作,“哪里痛我就剖开哪里”。

2014年,《皮囊》问世,对父亲的思念,与家人的羁绊,故乡的风土人情和时代变迁,呈现在一个个温情而残酷的故事中。这部非虚构作品,打破了纯文学作品难出圈的困境,总销量逾600万册,获李敬泽、阿来、刘德华等人力荐。

·《皮囊》

人民文娱:你曾经说,在小学四年级就发现了对阅读和写作的热爱。

蔡崇达:我是一个特别敏感的小孩,会放大很多少年心事。在好奇心的驱使下,经常干一些荒唐事,比如觉得自己是超人,从二楼跳下来。内心躁动得太激烈了,又说不出来,恍恍惚惚之后,我就开始疯狂看书。看到一段精彩的话,就会像被雷劈中一样,心想怎么把我说不出的话说出来了?文学就是人,没有两个人是一样的,但人本质上的命题是相通的。我被文学拯救过,文学太了不起了,我也希望有一天能成为这样的写作者。

人民文娱:但在29岁之前,你并没有把对文学的热爱付诸实践,比如写书。

蔡崇达:其实《皮囊》本来也不想出书的,它不是为了出书而写。

故乡和家人是支撑我们构造最初一套精神秩序的要素,但当内心长出更多欲望,就像树干长出新的枝芽,你就看到了家人、家庭和家乡的局限,开始厌烦、厌弃,迫不及待想伸向远方。我少年时也处于这种状态。可一转头发现,我找不到根系了,活得像浮萍一样,所以才想通过《皮囊》向来处求救。

我写《皮囊》只是为了自救,直到慢慢发现《皮囊》竟陪着很多有类似命题的人渡过了一些难关,这才萌生成为作家的愿望。人们难以自我理解和表达的地方,正是作家工作开始的地方。总要有人在剧变的时代描摹出命运的模样,在台风来临之前,陪伴大家回到根部。

·2024年7月21日,蔡崇达(左)在广州为读者签名。

人民文娱:你说自己通过回家获得了自由。但在快速城市化进程中,很多人已经很难通过回到故乡来抵达自由。该怎么办?

蔡崇达:回到故乡不是要求故乡保持记忆中不变的样子。父母、邻居、同学⋯⋯可以从任何一个路过的人身上发现故乡。每次要做重大决定,我都会回老家。回去干什么?排队去买小吃。记忆中的小吃店大多已倒闭,但没关系,总有一两家还在。排队等候的时候,我就回到了曾经某一部分的情感、记忆和精神状态里面。那种放松,就是回家了。

构成我们生命的证据和线索永远在。哪怕房子拆掉了,但站在那里,咸湿味的海风吹来,我就想起阿太了,想起那些安心的日子了。

开始新的远游

对蔡崇达来说,《皮囊》是一个少年的“应激写作”。火爆的销量让书商开出高价,希望他续写《皮囊》。蔡崇达拒绝了,告诫自己,作家的第二本书很关键,得守住。

此后几年,他中断写作,做了服装品牌,兜兜转转,发现生意场并不自在,于是重新拿起笔。2022年,《命运》出版。“皮囊是拿来用的,不是拿来伺候的”,《皮囊》里说出“金句”的阿太,以她99岁的一生,串联起小镇几代人的命运沉浮。

两年后的《草民》里,蔡崇达试图写出更多的人:尽可能多的父亲、尽可能多的母亲、尽可能多的同伴、尽可能多的自己。

历经10年,他终于“生出一个故乡”,因而更有力量开始新的远游。

·“金色故乡三部曲”

人民文娱:你把《皮囊》《命运》《草民》命名为“金色故乡三部曲”,并宣布东石镇的故事就此完结,为什么?

蔡崇达:我们的故乡终究是金色的。三本书都在写小人物,但他们身上有种“贵气”,这种闪闪发光的“贵气”,是生命纯粹地为了某些执着而拼尽一切的力量。

立体地刻画一个东西,要长、宽、高三个维度,我已经分别从三个维度上出发了。一次是走进自我内心深处的跋涉,一次是对生命本质的探索,一次是对构成我们精神秩序的故乡的回望。向这三个维度的抵达,我真的尽力了。其实我也在不断反思,能写得再好一点吗?但恐怕目前没办法推进得更好了。

《当代》主编徐晨亮说,读完三本书之后,他觉得自己也拥有一个家乡叫东石镇,东石镇上的每个人都“金光闪闪”的。对我来说,读者能感受到故乡的贵气、自己来处的贵气,就已经挺好了,我非常满足,就不要再破坏这样的表达了。

人民文娱:“金色故乡三部曲”完结后,你还有其他的写作计划吗?

蔡崇达:我意识到应该去探索人心正在冒出来、但又不是回到根部就能解决的问题。我做过10年深度报道记者,无数次走近现实中很多受伤的灵魂。这些灵魂的伤痕不是“回家”就能治愈的。所以我该换一种方式远游了,但具体从哪里开始还不知道,只知道必须先宣告结束,才能在某天笃定地开始。

(来源:人民文娱)

福建文艺网(ID:fjswlwx)

投稿邮箱

[email protected](文艺信息)

福建省文联官方微信——福建文艺网

投稿文章需提供

作者单位或姓名及联系方式,

有照片需提供原图。

未按要求,

则不予采用。

点个“赞”,文艺范;点“在看”,齐分享返回搜狐,查看更多

责任编辑: