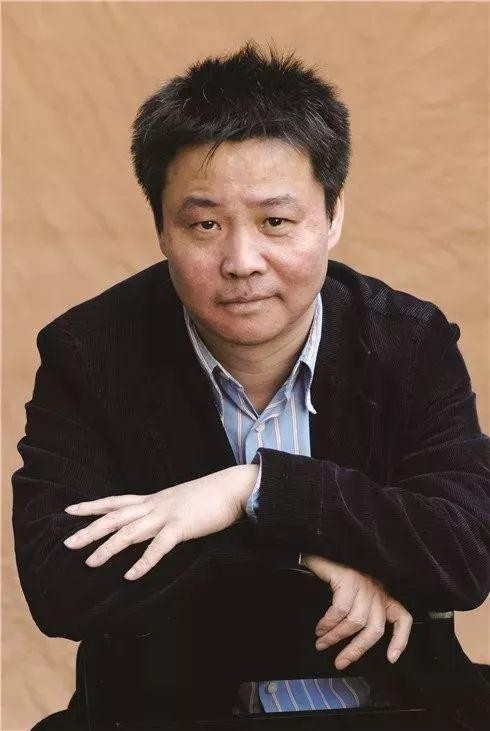

莫言说过:余华是中国文坛第一个清醒的说梦者,他的作品赚足了国人眼泪

“史铁生是史上最惨守门员!”“莫言是让我嫉妒的糟老头子!”“他们哭得越伤心,我越高兴。”这些“缺德”的话竟然都是余华说的!

被不少人误会“已经死了”的余华,凭这些段子火出圈了!网友哈哈大笑之余,总觉得哪儿不太对:这样一位“喜剧”大师,跟写出《活着》的,真是同一个人?

在《活着》中,余华用最朴素的语言呈现最残酷的苦难。有的网友说“一直以为余华是个生活不如意,苦大仇深的中年人。”“余华是一个被写作耽误的脱口秀达人。”这次火出圈,拉近了读者与作者的距离,爆出的梗为大家津津乐道,在余华的嘴里,中国当代文学活了。

莫言说过,余华是中国文坛第一个清醒的说梦者。他的作品充满苦难和小人物的悲喜,这些年来赚足了国人眼泪。其实,这种风格在小时候就刻在余华心里了。

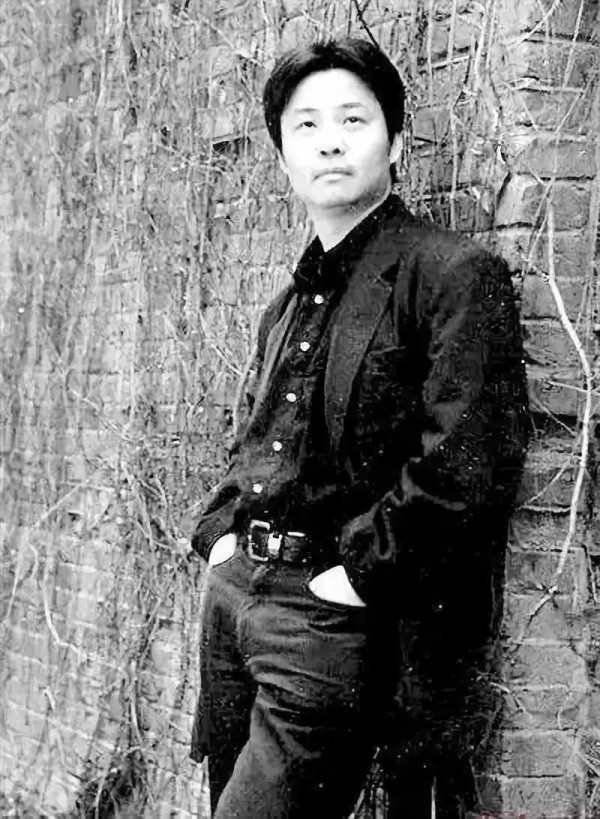

1960年,余华出生在浙江杭州的一个普通家庭,父亲是医生,母亲是护士。由于父母工作太忙,他们一家直接搬到了医院居住,对门就是太平间。童年的余华,对哭声特别敏感,小小年纪就能区分各种各样的哭声。这段阅尽人间悲伤的经历,为他以后创作带来了源源不断的灵感。

余华是怎样踏上写作这条路的呢?1977年我国恢复高考,余华两次参加高考都名落孙山,无奈的他只能来到县卫生院做牙医。在那个激情飞扬的年代,他每天为农民拔牙,日子过得机械又重复。他对这份工作失望至极,还说出了“嘴巴是这世上最没有风景的地方”的抱怨。

为了改变现状,余华想到了跳槽。他把目光瞄向了县文化馆,可在文化上没啥成绩的他如何才能得到这样一份工作呢?

余华开始有意识地培养自己的写作特长,他是勤奋的,没有写作基础,靠着报刊学会使用标点符号;读书不多、认字不全,那就多写、多练。他的目标很明确,只要文章能够发表,进入文化馆工作就有望了!

终于功夫不负有心人,他收到了《北京文学》的电话,寄去的三篇作品都可以发表!随着作品顺利发表,余华也如愿调到文化馆工作。后来,他出版了《活着》,累计销量2000万册,稳稳奠定了自己在中国文坛上的地位。

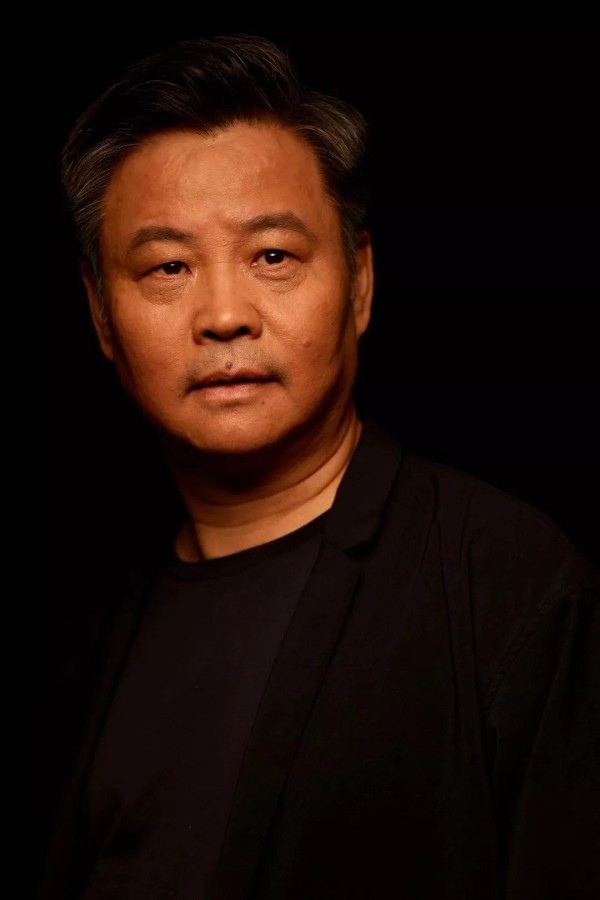

在《活着》这本书中,主人公福贵一生悲苦,经历破产、丧妻、丧子、丧女、丧孙,最终与一头老黄牛相依为命,在他心中唯有“活着”这一个念头,因为“活着”才是对命运无声的反抗!读了这本书,你会明白,活着很难,但活着有活着的意义!就像福贵,明明比大多数人都悲苦,却活得比大多数人都明亮!

人生躲不开命运的安排,有人为了保住工作,每天加班加点、心力交瘁,仍躲不过裁员的命运;有人被房贷、车贷压得喘不过气,一通来自ICU的电话,瞬间让人崩溃绝望……可这才是人生原本的模样!与其选择悲伤,不如笑着面对,即使前路灰暗,自己也能成为自己的那盏明灯!

余华的作品中没有“天上掉馅饼”的幸运,更多是对现实的冷静思考。主人公历经磨难是常态,但他们在厄运面前不屈不挠、充满斗志,让生命因奋斗而鲜活。余华用质朴简练的语言,描绘着跌宕起伏、扣人心弦的故事情节,直击读者灵魂深处,不禁让人发出这样的感叹“我们为什么要活着?”“与故事中的主人公比起来,我们经历的那些挫折又算得了什么?”“生活中的磨难一定有解决的办法!”

如果你想走进余华的世界,品读他构建的百味人生,可以试试从他的经典作品开始:《文城》《活着》《许三多卖血记》《兄弟》《在细雨中呼喊》。

我把链接放在下面了,有喜欢的可以入!让“国民作家”陪伴你在书中畅游!给平淡的生活注入一针“强心剂”!

网址:莫言说过:余华是中国文坛第一个清醒的说梦者,他的作品赚足了国人眼泪 http://c.mxgxt.com/news/view/771109

相关内容

余华:百分之九十的茅盾文学奖作品,不如莫言最差的一部莫言和路遥,谁的文学成就更高,用作品来说话

莫言:“诺贝尔文学奖”中国第一人,现状如何?

贾平凹、陈忠实、莫言,当代文坛谁的作品功力最好?读者:路遥吧

余华、史铁生成年轻人“嘴替”,莫言有话说

余华、莫言成为了年轻人心中的新“顶流”

第一次以汉语作品获得诺贝尔文学奖的作家不是莫言,而是他

余华小说与外国文学在创作上的比较

余华的大师课:在珠海畅谈高校文学教育,通过精读小说讲写作

余华:鲁迅是我这辈子唯一讨厌过的作家