《食品科学》:长沙理工大学马夏吟博士等:我国发酵鱼制品菌群组成与风味代谢相关性研究进展

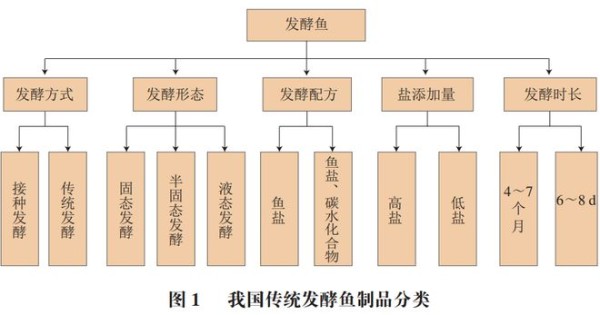

发酵是一种古老的保存鲜鱼的方法,通过发酵不仅可以延长鱼肉的保藏期,还使鱼肉的风味、质地、色泽及营养得到增强。当前我国传统发酵鱼制品可以分为以下几类(图1)。根据发酵方式可分为传统发酵和接种发酵。风味物质的形成与发酵鱼中多种微生物的代谢活动相关,发酵鱼制品中的微生物丰富多样,可根据其对发酵的作用分为有益菌、致病菌和腐败菌。不同发酵鱼制品中挥发性风味物质的含量差别较大。

长沙理工大学食品与生物工程学院的周冰倩、刘永乐、马夏吟*等针对我国主要发酵鱼制品的菌落组成、关键风味物质及其相关性的相关研究进行总结,为今后探索发酵鱼风味形成机制及对发酵鱼风味进行精准调控提供参考方向。

1

我国发酵鱼制品菌群组成与风味代谢相关性

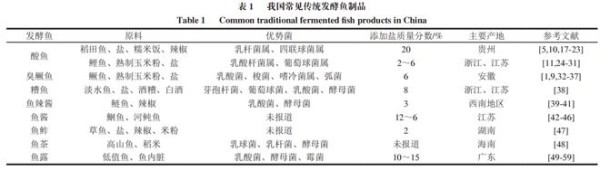

目前我国传统发酵鱼制品的种类约有8 种,其中关于酸鱼、臭鳜鱼、鱼露及鱼酱的研究报道较多,而鱼茶、鱼鲊等发酵鱼制品的相关研究较少。由表1可知,在不同地区因原料不同导致在发酵过程中产生菌群也存在差异,因而每个地区发酵鱼制品的风味独具一格。

1.1 固态发酵鱼

1.1.1 酸鱼

酸鱼是贵州省黔东南地区及江浙地区的一种传统佳肴,根据食盐添加量可将制作工艺分为高盐发酵和低盐发酵2 种。贵州地区的传统高盐发酵酸鱼食盐添加量约为20%,发酵条件为室温(25 ℃左右)发酵4~7 个月,因其盐含量较高,因此产品中生物胺、挥发性盐基氮和丙二醛含量较低,具有较高安全性。与高盐发酵相比,低盐酸鱼食盐添加量仅为2%~6%,更容易滋生腐败微生物,因此在传统发酵中往往通过控制发酵温度或缩短发酵时间来提高酸鱼品质,一般发酵条件为室温(25 ℃左右)发酵4 周左右或在较低温度(15 ℃左右)发酵24 d左右。近年来采用低盐与发酵剂结合强化发酵法制作酸鱼,不仅能缩短发酵时间,还起到提升风味、提高产品安全性的作用。

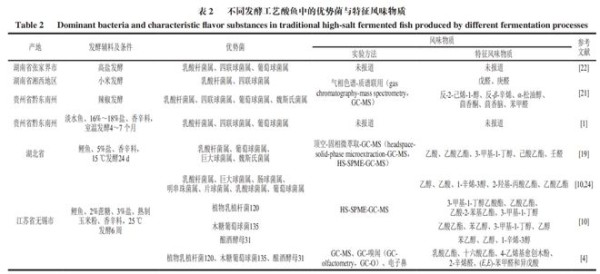

盐含量及发酵条件的差异导致不同酸鱼制品中微生物菌群出现差异。在高盐发酵酸鱼中常见报道的优势细菌菌属为植物乳植杆菌属、四链球菌属、葡萄球菌属及魏斯氏菌属。其中植物乳植杆菌在发酵及风味形成中具有主导作用,且其耐盐能力可达到20%左右,其菌落数量与含盐量具有显著相关性。四链球菌属和葡萄球菌属的耐盐能力普遍较高,在30%盐含量下仍然能生长。而低盐酸鱼制品中菌群组成受发酵条件的影响较大。在Zang Jinhong等的研究中,鲤鱼肉经过3 g/100 mL盐水腌制48 h、干燥3 h及与玉米粉混合后,在25 ℃条件下发酵4 周,期间酸鱼中植物乳植杆菌和微球菌占主导地位,但其丰度在4 周内有较大的波动,此外葡萄球菌、乳酸乳球菌、明串珠菌、肠球菌及片球菌属均占有一定的丰度。相比自然发酵,接菌强化发酵对稳定酸鱼中菌群组成起到了显著作用,微生物菌群的差异性及动态变化是造成酸鱼制品间或发酵过程中风味物质差异性的主要原因,低盐发酵酸鱼因其微生物组成更为丰富,且符合当今减盐发酵的健康理念,成为近年来的研究热点。相关研究表明,醇类和酯类物质是低盐酸鱼风味组成中的重要部分,其中醇类物质在发酵初期含量较高,而酯类物质的含量在成熟期逐步升高。风味物质的产生与发酵过程中微生物菌群演变密不可分,在植物乳植杆菌、木糖葡萄球菌及酿酒酵母混菌发酵的低盐酸鱼中,酵母菌丰度不断降低,植物乳植杆菌丰度逐步提升,与之成正相关的乙酸异戊酯、乳酸乙酯及辛酸乙酯等酯类物质含量随之增加。在3 株菌单独接种发酵中,植物乳植杆菌对酯类物质产生的促进作用最为显著,而酿酒酵母对醇类物质含量的促进作用最为显著。同时Gao Pei等对植物乳植杆菌、木糖葡萄球菌及酿酒酵母的脂肪代谢及乙酸酯合成能力进行考察,发现3株菌均具有一定的酯酶活性,在低pH值和低水分活度条件下,植物乳植杆菌酯酶活性仍可以维持较高水平;此外,植物乳植杆菌产生乙酸酯的能力强于其余2 种发酵菌株,被认为是参与乙酸异戊酯生成的重要菌株,主要通过碱性条件下酯化作用和酸性条件下醇解作用2 种途径生成乙酸酯,其中涉及到的关键酶有羧酸酯酶、醇脱氢酶和醇酰基转移酶。以上研究表明酿酒酵母与酸鱼前期醇类物质的产生相关,而植物乳植杆菌与酸鱼发酵后期酯类风味物质的增加具有密切联系。目前酸鱼中菌群组成及特征风味物质如表2所示。

除发酵菌株对脂肪的利用外,微生物对碳水化合物、蛋白质的分解利用及相关风味物质的产生也受到越来越多关注。酸鱼发酵过程中肌浆、肌原纤维蛋白不断分解成可溶性肽及游离氨基酸,使酸鱼鲜味得到提升,一方面有助于发酵有益菌(植物乳植杆菌和酿酒酵母)快速成为优势菌株,另一方面,游离氨基酸可作为前体物质通过微生物代谢为多种风味物质。酸鱼中高级醇、醛,如苯乙醇、苯甲醛和3-甲基-1-丁醇主要通过氨基酸代谢产生,涉及到的关键酶包括氨基酸脱羧酶、氨基酸转移酶和酮酸脱羧酶,且分析表明,亮氨酸能够在支链氨基酸转氨酶和亮氨酸转氨酶催化下生成3-甲基-1-丁醇,该代谢过程与葡萄球菌属密切相关。Zang Jinhong等利用代谢组学分析酸鱼发酵过程中风味物质形成的代谢途径及与之相关联的微生物,发现3 种酵母菌参与糖酵解过程,而随后的丙酮酸代谢及混菌发酵过程由不同的微生物参与,其中植物乳植杆菌属、片球菌属及肠球菌属参与乙酰辅酶A、有机酸、醇和醛生成的诸多过程,酸鱼发酵中碳水化合物的利用过程不能由某一种属的微生物单独完成,即便是丰度较低的微生物也对发酵风味的形成有一定的贡献,但是目前微生物利用碳水化合物及氨基酸产生风味物质的代谢途径还有待深入研究。

1.1.2 臭鳜鱼

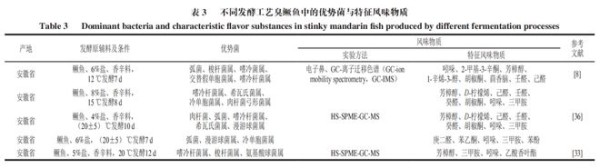

臭鳜鱼的传统制作工艺分为干腌发酵法和水腌发酵法2 种:干腌法采用食盐擦拭鱼体,放入桶内自然发酵;而水腌发酵法则用淡盐水喷洒鱼体,层层铺在容器内发酵,待鱼鳃仍存淡红、鱼鳞未脱、鱼肉散发出淡臭的风味但尚未变质时得到成品。臭鳜鱼的发酵过程是在低盐(4%~8%)及厌氧条件下进行的短期发酵,发酵时间一般不超过8 d,参与发酵的微生物群落结构复杂且动态变化较大,因此掌控发酵程度,进行适度发酵才能产生似臭非臭的独特风味。对湖南、湖北和安徽地区14 个品牌的臭鳜鱼进行研究发现,细菌群落结构差异显著,漫游球菌属、梭菌属、嗜冷杆菌属、植物乳植杆菌属及肥大杆菌属等在不同品牌臭鳜鱼中占据优势地位,而真菌菌群结构主要由霉菌构成,其中被孢霉门、毛壳霉菌属、枝孢霉属及赤霉菌属的丰度较为相似。另一方面,由于臭鳜鱼多为整鱼发酵,鱼体背部与腹部的菌群组成也存在差异性,其中梭杆菌属在臭鳜鱼腹部的含量显著高于其在背部鱼肉中的含量,而变形菌属含量则在鱼肉腹部较高,这可能与腹部鱼肉脂肪含量较高,更适合变形菌属生长有关。

目前臭鳜鱼中微生物代谢与风味物质产生机制的相关研究多是通过多组学数据进行的相关性分析(表3),不同种类臭鳜鱼风味物质鉴定结果表明,芳樟醇、醛类物质、吲哚及三甲胺等含氮物质是其中的特征风味物质。其中含氮化合物是臭鳜鱼特征性“臭味”主要来源,一些细菌,如希瓦氏菌、弧菌能在厌氧环境下将三甲胺氧化物还原为三甲胺,梭菌属则参与吲哚的产生,其前体物质可能为色氨酸;嗜冷杆菌和弧菌可通过微生物酶的作用将脂肪氧化成脂肪醛类,从而促进己醛、庚醛、壬醛含量增多;弓形菌属、嗜冷菌属和希瓦氏菌是鳜鱼发酵产品中产生风味化合物芳樟醇、壬醛、三甲胺、D-柠檬烯、桉树醇、己醛、1-辛烯-3-醇的主要微生物;嗜冷杆菌、梭杆菌和氨基酸球菌有助于芳樟醇、三甲胺、吲哚和乙酸香叶酯等风味物质的形成,但嗜冷杆菌与梭杆菌的过度发酵可能会导致风味降低。

不同于大部分酸鱼制品中占优势地位的乳酸菌,臭鳜鱼中的优势微生物多为腐败菌或条件致病菌,如梭杆菌属和嗜冷杆菌属,这些微生物对臭鳜鱼风味形成既有促进作用,同时也有负面影响,因此利用臭鳜鱼中优势菌属进行强化发酵的相关研究较少,而接种乳酸菌发酵成为改善臭鳜鱼口感和风味的方法。周迎芹等发现,接种清酒乳杆菌SMF-L5发酵的臭鳜鱼比自然发酵臭鳜鱼具有更好的色泽、质构和风味品质,清酒乳杆菌SMF-L5可作为优良的乳酸菌发酵剂在臭鳜鱼工业化生产上具有应用潜力。

1.2 半固态发酵鱼

鱼酱是一种深受我国消费者喜爱的半固体调味品,传统制作方法需将鱼块与香辛料混合发酵1 年左右,在发酵过程中,鱼肉蛋白在内源酶及微生物蛋白酶的作用下发生水解,逐步由固体变成半固体状,因此现代生产工艺中,往往通过破碎鱼肉、添加外源蛋白酶或添加蛋白酶产量高的发酵剂加快蛋白的水解过程,缩短发酵周期至8 周左右。研究表明,传统发酵鱼酱酸与采用现代发酵工艺制作的鱼酱在菌群组成上具有显著差异:雷山鱼酱酸中占优势地位的细菌菌属为节杆菌属(11.246%)和雷尔氏菌属(10.929%);而在实验室中自然发酵的鱼辣椒酱优势菌属为乳杆菌(45.76%)和魏斯氏菌(36.49%),这可能与二者发酵环境及发酵时间的差异有关。

另一方面,传统市售鱼酱酸调味品的特征挥发性风味物质为酸类、烯萜类和酯类,这3 类风味物质含量占挥发性物质总量80%以上,其中烯萜类物质大多数来自于香辛料和辣椒,这类烯烃气味强烈、阈值较低。在实验室中,由具有较好蛋白分解能力的毕赤酵母、木糖葡萄球菌、肉葡萄球菌、戊糖片球菌和乳酸片球菌组成的混合发酵剂被用来制作鱼酱,发现经过强化发酵鱼酱的风味组成发生变化:在挥发性风味物质中,酯类物质含量显著提升,而醇类物质含量则减少,这与菌株的脂肪水解能力相关;氨基酸总量也显著提升,其中甜味氨基酸(丝氨酸和甘氨酸)、鲜味氨基酸(谷氨酸和天冬氨酸)及风味物质前体氨基酸(支链氨基酸)含量与自然发酵组相比显著增加。在Zhou Yue等对发酵鱼酱的研究中,通过代谢组学分析发现,接种贝莱斯芽孢杆菌对氨基酸代谢通路的影响最为显著,其中赖氨酸、丙氨酸、精氨酸、谷氨酸、支链氨基酸、丝氨酸和苏氨酸的代谢均受到影响,氨基酸含量的增加不仅提供了甜味和咸味物质,同时氨基酸代谢的加强促进了琥珀酸、乙酸等风味物质生成。因此在鱼酱的强化发酵中,菌株的酯酶活性和蛋白酶活性是首要考虑因素,此外,还可以通过添加外源赖氨酸的方法提高发酵鱼酱风味品质。

1.3 液态发酵鱼

鱼露是一种由低值鱼类及其加工副产物发酵制成的液体调味品,汁液呈棕红色或红褐色,不仅滋味鲜美且富含小分子、蛋白肽、矿物质元素、牛磺酸等重要营养物质,是东南亚地区普遍使用的一种水产调味品。 传统鱼露发酵方法是将原料与盐混合,置于日光下,经过长时间腌渍和自然发酵后将发酵物进行过滤,再通过后期勾兑、煮沸灭菌等工艺得到成品。 传统鱼露发酵周期可长达2~3 年,因此食盐添加量很高(可达20%),现代鱼露在传统工艺的基础上,通过加曲、加酶、保温等技术可达到缩短酿造周期、降低盐度及减少腥味的目的。 传统鱼露发酵中占优势地位的多为耐盐能力较强的微生物,李春生等研究鱼露在12 个月发酵过程中的菌群演替规律,发现在前6 个月中盐厌氧菌属为主要优势属,其丰度从初期的3.08%增长至42.46%,但随后盐厌氧菌属丰度有所下降,而发光杆菌属、四联球菌属、盐单胞菌属的相对丰度增加,在发酵后期则以盐单胞菌属为主要优势菌属。

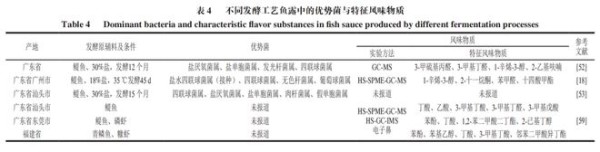

目前已有研究报道了不同发酵工艺制作鱼露中菌群组成及特征性风味物质,如表4所示。其中以耐盐菌为主的发酵促使鱼露形成了独特的风味物质,在一些研究中3-甲硫基丙醛和1-辛烯-3-醇为鱼露特征风味化合物,其中3-甲硫基丙醛带有土豆香味,1-辛烯-3-醇带有蘑菇香味。通过代谢组学的相关性分析,发现3-甲硫基丙醛和1-辛烯-3-醇的产生与盐厌氧菌具有正相关性。此外,盐厌氧菌属还与鱼露中三甲胺的产生具有正相关性,与乙酸乙酯的产生呈显著负相关,尤其在发酵后期盐单胞菌属(Halomonas)对鱼露的挥发性风味起到了重要的作用,从而抑制水果香味的形成,促进鱼腥味的产生。

研究发现,耐盐菌体内的各种酶类在鱼露的高盐环境下也能保持活性,Wang Yueqi等利用蛋白质组学方法分析鱼露在12 个月发酵过程中的蛋白变化,发现在发酵中期(3~6 个月)鱼露中的蛋白质含量最高、变化最大,而在所有鉴定的蛋白质中,氨基酸转运与代谢相关的酶类蛋白质含量最高,肽酶在发酵过程中的变化较大。经过基因组比对分析,这些蛋白质多来自于盐厌氧菌属、嗜冷菌属、发光杆菌属和四联球菌属。蛋白酶及肽酶水解蛋白质产生的氨基酸是多种风味物质前体,且研究表明,鱼露发酵过程中蛋白酶活性与风味物质呈正相关。

2

发酵鱼中菌群组成与风味物质研究方法

2.1 发酵鱼中风味物质的测定方法

风味在中文中是指嗅觉、味觉和三叉神经特性的复杂结合,包括滋味和气味两部分,一直以来发酵食品的滋味和气味都是研究热点。因为发酵鱼肉中挥发性风味物质的成分具有复杂性和不稳定性,不同提取方法、检测方法及判断标准得到的样品中挥发性风味物质组成及含量可能存在差异。目前发酵鱼制品挥发性风味物质提取及检测鉴定的最常用方法为HS-SPME-GC-MS,该方法对大分子风味物质具有较高灵敏度,但对低分子质量及痕量化合物的分辨能力较弱。一些研究中采用HS-GC-IMS方法测定挥发性风味物质,能够显著提高精确度和灵敏度,同时HS-GC-IMS可以清楚地反映发酵过程中鱼肉风味物质组成变化,但是GC-IMS数据库具有局限性,阻碍了对风味物质进一步定量分析。人类嗅觉系统对不同的风味化合物存在不同的阈值,而GC-MS或GC-IMS只能通过数据库鉴定出化合物的种类及含量,无法用于确定单一挥发性成分对最终整体风味的贡献大小,因此,气味活性值(OAV)通常被用于评价风味物质对整体香气的贡献,对某种香气物质而言,其OAV为含量与阈值的比值,OAV大于1时表明该物质是食品的关键风味成分。在发酵食品中,一些含量较低的挥发性物质不能被GC-MS或GC-IMS检测出,但其嗅觉阈值较低,OAV较高,可能是重要风味物质。随着分子感官科学发展,GC-O逐步被用于发酵鱼制品关键特征性风味物质的检测中。GC-O法是一种将嗅觉和仪器检测结合起来的分析技术,利用人类嗅觉比任何仪器都要灵敏的特点,令嗅辨员在气味仪出口处记录所闻到的香气,定性描述香气信息及香气强度。此外,电子鼻是快速分析样品中挥发性风味物质的一种方法,但该方法不能对风味物质进行准确的鉴定。

以上所述的风味物质检测方法各有优缺点,因此一些研究采用了多种方法结合的手段来准确、全面地分析发酵鱼制品中的挥发性风味物质,如利用HS-SPME-GC-MS和GC-IMS结合、HS-SPME-GC-MS和电子鼻结合甚至3 种方法结合的手段鉴定风味物质。Nie Shi等研究发酵鲈鱼风味物质,分别利用GC-IMS和GC-MS鉴定出36、104 种风味化合物,其中20 种物质被2 种方法共同检出,一些烃类化合物仅在GC-MS方法中被检测到,这可能与GC-MS中采用了HS-SPME的提取方法从而获得了更多的风味化合物有关。在对发酵草鱼关键风味物质的研究中,利用HS-SPME-GC-MS和GC-O的方法分别鉴定出80、44 种风味化合物,共有21种物质被2种方法共同鉴定出来,其中OAV大于1的关键风味物质主要包括与水果香气相关的乙酸乙酯、己酸乙酯等酯类,以及与刺激性气味和不良风味相关的醛类(乙醛、己醛等);此外,还可以将GC-O与GC-MS结合,采用GC-O-MS方法对特征风味物质进行定量描述。

在对发酵鱼制品非挥发性风味物质的研究中,探究游离氨基酸、游离脂肪酸及有机酸的组成及含量是分析影响发酵鱼制品滋味的重要因素。此外,一些研究对样品中可能的风味肽进行探究,Yang Daqiao等通过组学技术研究表明,漫游球菌、消化链球菌、不动杆菌、嗜冷杆菌、肠球菌属产蛋白酶微生物属对鲜味肽的形成起主要作用。近年来,随着分子生物学技术的不断发展,组学分析的方法越来越多地被用在发酵鱼制品微生物组成及其代谢的研究中,代谢组学技术逐步被应用在发酵鱼制品的风味物质检测中,该技术能够分析挥发性风味物质和非挥发性风味物质代谢物谱,并说明风味物质与非挥发性物质之间的相关性。

2.2 发酵鱼中微生物菌群组成研究方法

复杂的微生物代谢是发酵鱼制品风味形成的关键,因此,探究发酵鱼制品中微生物菌群组成及其代谢网络成为研究的热点。近几年,国内外对微生物的分析技术主要以高通量测序为主,由于细菌在发酵鱼制品风味品质的形成中占主导作用,因此研究多针对细菌16S rRNA基因的V3~V4序列进行分析,探究发酵鱼中细菌的菌群组成;此外,发酵酸鱼的研究中有学者以内部转录间隔区(ITS)序列为对象分析其中的真菌菌群组成。除高通量测序以外,基质辅助激光解吸飞行时间质谱技术也被用来分析发酵鱼制品中细菌的菌群组成。以上2 种方法分别对发酵鱼中的细菌和真菌菌群的组成及丰度进行分析,对样品中全部微生物丰度进行分析的相关研究较少,而宏基因组学可以较好地解决该问题。同时,宏基因组学能够对环境样品所包含的全部微生物的遗传组成及其群落功能进行分析,不仅能够得到样品中微生物菌群组成及丰度,还可以对微生物基因功能分布及次生代谢物生物合成途径进行深入分析。

2.3 微生物代谢与风味物质形成的相关性研究

当前对发酵鱼中微生物组成及代谢与风味物质形成之间的相关性,存在包括Spearman相关性分析、冗余分析、偏最小二乘回归(PLS)分析、正交偏最小二乘回归分析及双向正交偏最小二乘(O2PLS)等多种分析方法。其中Spearman相关性分析仅能对2 组变量进行线性分析,而不能检测多个变量之间的关系,一般用于微生物菌落与风味物质间相关性的初步分析,此外,Yuan Li等采用利氏肠球菌和乳酸肠球菌混合接种发酵,与自然发酵13 d的发酵鱼进行研究,通过Spearman相关性分析表明蛋白酶活性和发酵鱼质构与辛醛、壬醛等多种风味物质呈显著正相关。更为常用的组学数据分析方法为PLS,PLS结合冗余分析不仅可用于微生物组学数据与关键风味化合物之间的相关性分析,也可以用于多组风味化合物数据之间的比较分析。而多组学数据之间的相关性常用O2PLS模型进行整合,O2PLS模型是偏最小二乘法的扩展,使用O2PLS模型进行组学相关性分析不仅可以获得相关性系数,还可以获得变量在模型中的权重变量投影重要性(VIP),该方法被广泛应用于发酵鱼制品中主要游离氨基酸、脂肪酸、特征性风味物质、关键微生物菌属及关键酶类的预测。

3

结 语

发酵鱼制品因其较高的营养价值和感官、风味品质具有良好的市场前景和发展潜力,但发酵过程中微生物菌群组成的不确定性导致的风味品质不稳定是阻碍其市场化及规模化的主要原因,因此研究发酵鱼制品微生物菌群组成与风味物质产生的相关性机制成为当前研究热点。综上所述,当前研究存在以下几点问题:微生物菌群组成与风味物质形成的关系研究多是基于2 种或多种组学数据之间的相关性分析,结论多基于分析预测,缺少代谢通路、关键酶及关键基因在某类风味物质产生过程中的功能验证等;得出的相关性分析结果未能反向指导发酵鱼的生产过程,缺乏基于微生物菌群控制的发酵鱼风味调控技术,相关理论有待进一步研究;利用优良菌株进行强化发酵是发酵鱼产品工业化的发展方向,因此强化发酵条件下发酵剂对微生物菌群组成及风味物质代谢的影响机制有待进一步研究。

文章引用信息

本文《我国发酵鱼制品菌群组成与风味代谢相关性研究进展》来源于《食品科学》2024年45卷7期281-289页. 作者:周冰倩,刘永乐,黄轶群,李向红,王发祥,马夏吟. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20230810-069. 点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。

实习编辑:李雄;责任编辑:张睿梅。点击下方阅读原文即可查看全文。图片来源于文章原文及摄图网

为了帮助食品及生物学科科技人员掌握英文科技论文的撰写技巧、提高SCI期刊收录的命中率,综合提升我国食品及生物学科科技人员的高质量科技论文写作能力。《食品科学》编辑部拟定于2024年8月1—2日在武汉举办“第11届食品与生物学科高水平SCI论文撰写与投稿技巧研修班”,为期两天。

长按或微信扫码了解详情

为提高我国食品营养与安全科技自主创新和食品科技产业支撑能力,推动食品产业升级,助力‘健康中国’战略,北京食品科学研究院、中国食品杂志社、国际谷物科技学会(ICC)将与湖北省食品科学技术学会、华中农业大学、武汉轻工大学、湖北工业大学、中国农业科学院油料作物研究所、中南民族大学、湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所、湖北民族大学、江汉大学、湖北工程学院、果蔬加工与品质调控湖北省重点实验室、武汉食品化妆品检验所、国家市场监管实验室(食用油质量与安全)、环境食品学教育部重点实验室共同举办“第五届食品科学与人类健康国际研讨会”。会议时间:2024年8月3—4日,会议地点:中国 湖北 武汉。

长按或微信扫码了解详情

研讨会招商招展

联系人:杨红;电话:010-83152138;手机:13522179918(微信同号)

网址:《食品科学》:长沙理工大学马夏吟博士等:我国发酵鱼制品菌群组成与风味代谢相关性研究进展 http://c.mxgxt.com/news/view/774809

相关内容

生态保护与食品可持续发展国际研讨会:吴永祥副教授—黄山臭鳜鱼超高压加工与组胺检测技术研究臭鳜鱼中氨基酸产生菌的分离鉴定及其加工特性评价

公示!这些项目和个人拟获2022“中国食品工业协会科学技术奖”

科学家发现在许多用品中含一种抗菌药物:三氯生,会恶化脂肪肝

徽州臭鳜鱼微生物多样性、品质特性及其酶解产物抗氧化能力分析

植物乳杆菌KLDS1.0391 PurR和PurL蛋白的原核表达、纯化及其与细菌素合成启动子的相互作用

事分工者,均则不倾 ——工学院吴晓磊、聂勇课题组揭示代谢分工微生物群落的组装机制

眉山市学校周边部分面制品中铝含量监测分析

神奇的“菌群

中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组与合作者揭示根际微生物维持大豆产量的机制