探寻汉白姓始祖的三大人文世系

探寻汉白姓始祖的三大人文世系

在探讨汉白姓的始祖时,我们不得不提及三位重要的人物:炎帝、黄帝和少昊。这三位人文初祖在汉白族群中有着深远的影响,他们的名字和事迹在众多白姓族人的心中留下了不可磨灭的印记。通过深入挖掘相关资料和深入思考,我们不难发现,这三位始祖不仅在血缘世系上有着明确的传承关系,更在人文世系中占据了举足轻重的地位。

首先,炎帝作为中华人文初祖之一,其影响力不言而喻。在汉白族群中,炎帝被尊为始祖之一,其事迹和智慧被广泛传颂,成为族人们心中的文化瑰宝。黄帝,同样作为中华文明的奠基者,其伟业与智慧同样为汉白族群所敬仰。少昊,作为另一位备受尊崇的始祖,其名与黄帝、炎帝并列,共同构成了汉白族群的人文世系。

在探寻汉白姓始祖的过程中,我们不仅关注血缘世系的精准追溯,更重视人文世系的深厚底蕴。这三位始祖不仅在血缘上有着明确的传承,更在文化上为我们留下了宝贵的遗产。他们的事迹和精神,成为我们共同的文化灵魂与精神归宿,激励着每一位白姓族人不断前行,共创美好未来。

白姓的起源可谓纷繁复杂,涵盖了多位历史人物。除了白阜、白公胜、白乙丙这些重要人物外,白起也被众多汉白族人视为得姓始祖,甚至在某些白氏宗谱中,直接将白起奉为始祖。本文将深入探讨汉白姓普遍高度认可并推崇的这三大得姓始祖的渊源与传承,以此作为白姓三大人文世系的典范,进行详尽的阐述。

一、人文始祖之“炎帝”

炎帝,作为姜姓部落的始祖,诞生于姜水之畔,因水得名,姓姜。随着历史的演变,夏商时期,姜姓部落的一支迁徙至南阳,从而开启了南阳姜姓的篇章。这支姜姓源于帝舜时的伯夷,他担任秩宗之职,协助舜治理部落联盟,政绩斐然。

在禹代行天子之时,伯夷以其卓越的辅弼之功,成为了禹的心腹。他组建了一个仅占地七十里的侯爵国——吕国。伯夷作为吕国的初代国王,其苗裔传承至三十七世太公望姜尚。姜尚在商末时期辅助文王武王建立周朝,因功勋卓著,被首封于营丘,创立齐国。自此,姜尚的一支族人便脱离了吕国,担任齐国的开国君主。

随着时代的变迁,姓氏也随之演变。伯夷在组建吕国时,其后人多以吕为氏;而姜尚建立齐国后,这一族人则多以齐为氏。至姜尚的第十二世孙齐桓公时期,这一族更是达到了鼎盛。

春秋战国时代,古吕国与齐国并存了长达三百余年。然而,在公元前688年,南阳姜姓吕国被楚文王所灭。随后,楚王将吕国遗族的一支东迁至新蔡县西南,建立了一个小国,作为楚国的附庸,史称“东吕国”。但这支姜姓与白氏并无直接关联。

另一方面,《左传·僖公二十六年》记载,齐桓公有七个儿子前往楚国。其中一支在楚国偏远的宛邑谋生,后因贫困而逐渐衰落。而据《帝王起居注-春秋五霸》所述,齐桓公之子公子无诡的后人姜姓百里奚(白里),出身市井,家境贫寒。他的儿子白乙丙后来以白为姓,这便是白姓的又一渊源。白乙丙的后代中,更出现了如白起这样的杰出人物。

由此可得知,在春秋时期,姜姓后裔百里奚诞生在一个日渐衰落的贵族家庭。他幼年时便失去了父亲,与母亲相依为命,家境极为贫寒。百里奚平日里除了替人耕种田地、饲养牲畜以补贴家用外,还会挤出时间研读史书。直到他三十多岁时,才有机会娶妻杜氏,并育有一子名为白乙丙。

2004年9月出版的《中国姓氏地图-白》一书中记载:“百里奚有子白乙丙,其后世子孙便以白为姓,视白乙丙为始祖。”此外,白氏家谱中也载有“百里奚之子白乙丙”的记载。

《新唐书·卷七十五下·宰相世系表》中记载,秦穆公的将领白乙丙是白起的祖先。白起,这位中国战国时代的秦国名将和军事家,被誉为兵家的代表人物。

同时,《姓考》、《姓觿》、《姓氏解纷》、《姓氏寻源》以及《中国姓氏大全》等书籍也记载:“炎帝的臣子白阜,被视为白氏的始祖。”编者认为白阜可以并入炎帝的世系,当然也认同以白阜为始作为汉白姓的第四个人文世系。

至于百里奚,编者认为其本名应为“白里”。这一观点在文章“揭秘古卷‖穿越白里逆袭的伯乐奇缘”中以及文内插入的链接中都有详细的解析。

综上所述,白姓的三大人文世系之一“炎帝世系”的重要人物包括炎帝、伯夷、姜子牙、齐桓公、百里奚、白乙丙以及白起。受姓始祖白乙丙以人名取白为氏。想要了解炎帝到白乙丙的详细世系,可以查阅相关文章。而关于白乙丙到白起之间的详细世系,虽然有些白氏族谱可能有记载,但遗憾的是,十几前的记录已经无法找回,希望宗亲们能够留意收集并提供相关信息。

关于“周太王五世孙虞仲的后人百里奚”的错误观点,可能源于对“姬姓和姜姓两家关系密切共治天下”的历史背景了解不足。在周康王时期,周太王次子仲雍的曾孙虞仲被封于虞,从而建立了虞国。自西周建国以来,姬姓和姜姓两大家族便保持着紧密的关系,共同治理天下。他们不仅通过联姻来加强联系,而且许多姬姓封国都由姜姓担任卿大夫。姜尚的子孙中有人在虞国担任大夫,被封到井邑,成为井邑的首领,后来又晋升为伯爵,被称作“井伯”。《路史》记载:“周有井伯,子牙(姜尚)后”。这里的“井伯”并非单指一个人,而是一个族群,凡继承虞井邑大夫位者,都以“井伯”相称。因此,“井伯”在这里是爵位的称号,代表井邑的首领,并非专指某个人。由此推测,“从媵秦穆姬”的井伯可能与百里奚并非同一人。鉴于姜姓与井伯之间的深厚渊源,再加上虞国大夫宫之奇的推荐,百里奚得以在虞国担任中大夫。若百里奚真是虞仲的后裔,自是不需外人引荐。因此,井伯与百里奚可能为两人,他们都曾是虞国的“井伯”。即便他们是同一人,称其为虞仲的后裔也显得牵强附会。

二、人文始祖之“黄帝”

据史书记载,在远古时代,神农氏炎帝逐渐衰败,而轩辕氏黄帝则逐渐崛起。当时,诸侯之间相互侵伐,暴虐百姓,而神农氏无力征讨。炎帝为了抵御外敌,与蚩尤争夺黄河下游地区,最终败北,向北方的黄帝求助。黄帝联合炎帝,共同擒杀了蚩尤,成功统一了中原各部落。为了纪念这一伟大胜利,他们在涿鹿建都,并由黄帝在泰山之巅举行隆重的封禅仪式,向天地告祭。

在仪式中,天上突然显现出大蚓大蝼的异象,其颜色尚黄,于是黄帝便以土德自居,称王于天下。土色为黄,故而被称为黄帝,被尊为中华“人文初祖”。公元前2697年,年仅20岁的黄帝继承了有熊国君的王位,带领有熊氏族迅速发展壮大。他在继承神农氏农业生产经验的基础上,将原始农业推向了高度繁荣的阶段。后来,黄帝发明了轩冕,因而被称为轩辕。

颛顼作为黄帝之孙、昌意之子,号高阳氏,是楚人的祖先。他的后裔陆终娶鬼方氏为妻,这一支脉后来发展成为了白公胜一族。白公胜在楚国担任巢大夫,封邑为白邑,因此被称为白公胜。部分白公胜的后人以封邑为氏,称白氏,并尊白公胜为得姓始祖。然而,近年来随着考古文物的发掘出土和历史研究的深入,关于白居易远祖的起源问题出现了新的争议。有人推翻传统家谱记载,认为白居易并非白公胜或白起的裔孙,而是另有其人。这一发现引发了广泛的关注和讨论。

结合上文所述,并参考“家状”的记载,白姓的三大人文世系之一的“黄帝世系”涵盖了多位关键人物,包括黄帝、颛顼、有熊氏季连、楚平王、太子熊建,以及白公熊胜、白起和白居易。其中,白公胜作为始祖,因封邑而得姓。关于这一世系的详细网络和部分近现代出版的白居易家谱,可以提供更全面的信息,本文将不再赘述。

三、人文始祖之“少昊”

史载,少昊为赢姓的始祖。关于他的诞生,有不同的说法。据《帝王世纪》和《拾遗记》记载,少昊之母名为女节或皇娥。在黄帝时期,有一颗巨大的流星降临在华渚或稚华之渚(今河北盐山东南),女节在梦中感受到这颗流星落在自己身上,由此意感而孕育了少昊。

而《拾遗记》中的记载则更加神奇:皇娥在璇宫中夜织时,偶然乘桴木外出游玩。当她抵达穷桑的沧茫之浦时,邂逅了一位容貌绝美的神童。这位神童自称为白帝之子,即太白星之精。他与皇娥一见钟情,并与她共度了一段浪漫时光。后来,皇娥怀上了身孕,生下了一位圣子,取名为挚(白氏宗谱中也有记载为始祖)。为了纪念皇娥与帝子穷桑的这段深情,他们又给这位圣子取名为穷桑氏或桑丘氏,这就是赢姓的原始远祖少昊。

此外,《世本》中还有另一种说法:少皞是黄帝之子,亦被称为金天氏或青阳。他继承了黄帝的帝位,代黄帝而治理天下。然而,关于少昊的先祖和后人的说法繁多,本文不再一一赘述。

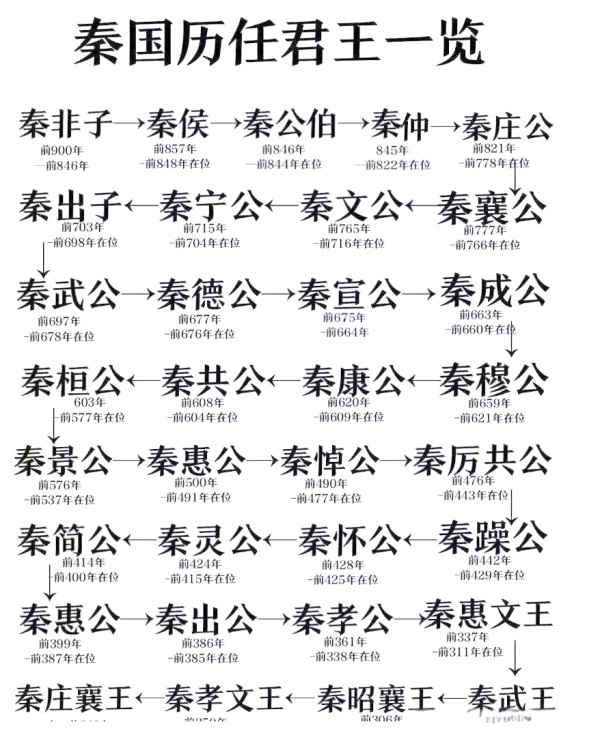

秦非子(?―公元前858年),嬴姓,名非子,号秦嬴,是伯益的后代,商朝重臣恶来的五世孙。他创立了周朝诸侯国秦国,成为开国君主。传至第十一世秦德公时,将其兄秦武公的嗣子“公子白”分封于平阳,因此后人以白为姓。这一说法中,少昊、秦赢、秦武公、公子白以及白起(因白起为公子白的裔孙,亦称为公孙起)等重要人物扮演了关键角色。公子白作为始祖,以其名字取为氏。

目前,我们尚未收集到关于少昊世系之白姓世系的详尽完整资料,我们热切期待各位朋友能提供相关线索。在这片古老的土地上,我们追溯汉白族群的人文世系,如同夜空中璀璨的星辰,闪耀着智慧的光芒。然而,这仅仅是白姓文化海洋中的一缕浪花,我们期待更多的智慧能共同点亮这片文化的海洋。

我们深知,文化之河源远流长,汇聚了无数先辈的智慧与灵感。这份初步的梳理工作,既是对过去辉煌的致敬,也是对未来探索的渴望。愿这份梳理能成为一块引玉之砖,激发更多同仁的共鸣与思考。

在探寻白姓文化人文世系的道路上,我们期待每位有志之士能以敏锐的目光和深邃的思考,共同为这片文化的沃土注入新的活力。让我们携手并进,共同书写汉白族群的不朽传奇。在此,我们诚挚邀请同仁们不吝赐教,共同筑建文化的蓝图。

网址:探寻汉白姓始祖的三大人文世系 http://c.mxgxt.com/news/view/852842

相关内容

探寻赵姓:追溯千年的血脉密码寻根问祖百家姓之“丁”氏起源,和姜子牙到底有何关系

百家姓“刘”魅力绽放:刘宇宁、刘昊然领衔,探寻姓氏背后的文化烙印与粉丝情怀

满族八大姓之一的佟佳氏与汉族的佟姓有关系吗?

「姓氏寻宗」丁姓——历史来源

从袁氏配偶姓氏看三湾袁氏的血缘关系

韩国三大姓氏的神秘起源

黄帝的九世孙,活了145岁,还是彭姓钱姓韦姓的祖先!

姓氏文化:徐姓

揭秘小宋原名背后:探寻姓名变更的深层故事