编者按 Editor's Notes

从影帝廖凡主演的电影《师父》到风靡全球的好莱坞动画片《功夫熊猫》,“师父”作为一个具有中国特色的词语,已经像“关系””一样被西方社会所逐渐熟知。但是,究竟什么是”师父”?“师父”的职责和角色与西方的“导师”有和异同?在一些企业中实行的“师徒制”对企业管理和员工个人成长有什么作用?近日,诺丁汉大学商学院(中国)周静子博士、Emilie Laponite博士与周是今博士对于“师父”的研究相继发表在学术期刊《亚太管理期刊》(Asia Pacific Journal of Management)和实践类杂志《商业评论》上。

他们的研究发现,正如中国人常说的“一日为师,终身为父”,企业师徒制与西方的“导师制”最大的不同指出就是“师徒制”带给师徒双方的是一段长期的关系。身为师父,既承担“传道、授业、解惑”的职能,也有教导徒弟职业道德和操守的重大责任。此外,通常师父还扮演了一部分长辈的角色,为职场新人提供生活方面的关心与帮助。一个运行良好的师徒体系,不仅对新员工的“企业化、专业化、职业化”这职场“三化”有促进作用,也在企业科研创新、员工流动率等方面有不可忽视的影响。

作为第一篇研究“师父”这一特殊中国构念的英文学术文章,研究采访了包括教育、建筑、医疗等多个行业内的数十对师徒,并用儒家伦理体系对师徒关系进行了阐释。接下来,三位老师将以此研究为基础,对“师父”这一概念和“师徒制”进行更深入的探索。

Dr. Abby Jingzi Zhou, Dr. Émilie Lapointe and Dr. Steven Shijin Zhou from Nottingham University Business School China (NUBS China) have published a paper on 'Understanding mentoring relationships in China: Towards a Confucian model' on Asia Pacific Journal of Management. Please scroll down for the English Abstract.

从“导师”到“师父”—中国文化背景下的企业师徒制建设

中国文化热在国际上已经流行若干年,至今热度不减。好莱坞动画片《功夫熊猫》,就是个典型的代表。它从2008年起连拍3部,讲述了主角熊猫阿宝从一个身手笨拙的面馆跑堂,通过刻苦努力最终成为拯救世界的英雄。

Master Shifu

<Kungfu Panda>

《功夫熊猫》从故事背景到人物细节都充满了浓厚的中国风,但是在关键细节——师徒关系的把握上,终究还是欠缺了一点神韵。虽然阿宝尊称浣熊为“师父”(Master Shifu),从他们的交往过程来看,浣熊扮演的更像是一位“导师”。中国的“师父”和西方的“导师”咋听之下颇为类似,其含义及在企业实践中的作用却大相径庭。

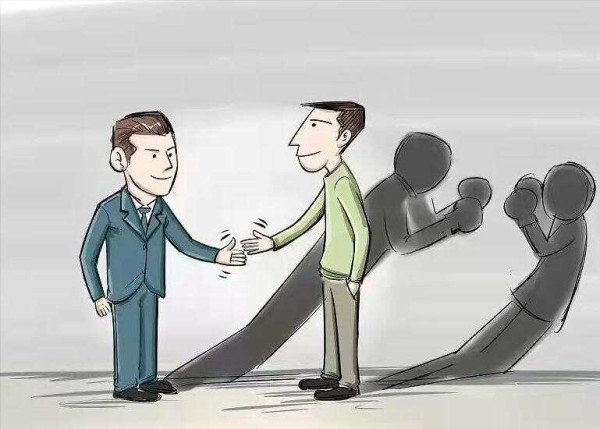

导师≠师父

在西方管理学理论中,导师关系被定义为“一个年龄更大、经验更丰富、知识更渊博的员工(导师)与一个经验欠缺的员工(新员工)之间进行的一种人际交换关系”。通常,这种关系的形成是基于企业的制度安排(如管理培训生)。导师制强调导师和新员工之间一对一的个体联系,两人的互动主要是专业技能领域的知识交换,导师通过给予新员工及时指导,缩短新员工的学习曲线。同时,导师通常有明确的任期,任期结束后,双方恢复到同事关系。管理学研究表明,一个运作良好的导师制体系,会给企业带来组织沟通改善、生产效率提升等有益结果。

和许多其他西方企业管理实践一样,导师制被引入中国后取得了一定的效果,但是也产生了不少问题,主要有三个方面。从企业角度来看,一些企业对导师制可能取得的成果和解决的管理问题不甚清楚,或对导师制抱有过高的期望,在没有明确规划的情况下引入导师制,往往在实行一段时间后无疾而终。从导师角度而言,一部分甚至大多数导师通常无法投入足够的时间精力。一方面,导师往往身居企业关键岗位,本职工作繁忙,无法和被指导的新员工有足够的交流时间;另一方面,西方的企业导师制默认了在导师任期结束后和被指导的员工回归普通同事关系,日后可能存在的竞争关系和对“教会徒弟,饿死师傅”的顾虑,也使得很多导师不愿意毫无保留地分享自己的工作经验,在一定程度上影响了知识和技能的传授。从新员工角度来说,在中国传统的内敛和中庸文化影响下,或因为导师过于繁忙而没有时间与导师沟通,或因为和导师不够熟悉而不愿主动和导师交流,影响了企业导师制的效果。还有一些新员工,因为对导师制缺乏了解,把职位高低作为唯一比较因素,一心只想让企业高管担任自己的导师。

而在中国文化下的师徒关系中,师父一词是由“师”和“父”两字组成,前者表示导师,后者指代父亲。“师”在中国源远流长,其内涵很早就通过韩愈的“传道、授业、解惑”被清楚定义。在此基础上,《太公家训》又告诫所有弟子“一日为师,终身为父”的道理。在这个背景下,师父一词就有了更多维度的意义,而在中国企业施行的师徒制[2],也因为比导师制多了父亲的元素变得更有价值。我们通过调研访谈发现,企业师徒制相比导师制有以下几个优点。

更为紧密的个人联系在固定任期的导师制下,关系的开始和结束都是基于企业的相关规定。通常,导师都有明确的任职时限,如1~2年,任期结束,导师和新员工的关系也随之结束。在相对较短的固定期限内,导师和新员工对彼此下一阶段的关系都有明确的预期,所以双方很难发展出深厚的个人感情。考虑到中国人普遍较为含蓄,很多导师和新员工在导师制存续期间的关系跟普通同事关系没有什么差别,再加上双方对彼此需求的了解颇为有限,因此,导师对新员工的帮助跟其他资深同事所能提供的支持也没有多少实质性的区别。

相反,在“一日为师,终身为父”的观念影响下,师徒制对师徒双方都意味着这是一段只有开始,没有结束的关系。在此共识的基础上,师徒双方有了更从容的时间去了解彼此。基于长时间的交往,师父能更清楚地了解徒弟的特点,从而更好地因材施教;徒弟也能更了解师父的习惯,提高与师父沟通的效率。师徒之间形成更为紧密的个人联系,也意味着即便师徒日后被分派到了不同区域工作,他们的关系也会由一根隐形的纽带所维系,这不仅为师徒二人的关系提供了稳定性,也对企业员工的稳定提供了直接的帮助。

彼此信任的团队氛围师徒制和导师制的第二个显著区别,是师徒关系所蕴含的更高层次的信任。“教会徒弟,饿死师父”的顾虑,会让导师为了避免在专业技术上被新同事超越而产生藏私之心,从而影响新同事的发展和导师制的效用。但是,“师父”这一身份,不仅意味着“老师”的责任,也赋予了指导者“父亲”的地位。对徒弟抱有殷切期望的师父,怎么会不望子成龙?师父对徒弟的信任,会让师父在传授知识时倾囊相授。很多师父甚至把徒弟视为自己多年技术和知识积累的传承对象,希望徒弟能够继承自己在专业领域的地位,并将自己的成就发扬光大。而徒弟也往往因为“一日为师,终身为父”和尊师文化的影响,会对师父报以无条件的信任。在相互信任的基础上,无论是师父传授知识的质量,还是双方探讨话题的深度和广度,都会比导师制显著提高,同时也为增强企业内部的信任和沟通起到非常大的帮助。

全面深入的支持互助在导师制中,导师和被指导者是两个独立的个体,导师所承担的责任较为有限,相互的支持也多局限于同事关系范畴。但是,在师徒制中,师父承担了更大的责任。

首先,徒弟的成长被视为师父工作的重要成就。在导师制下,导师和新员工的关系往往是不公开的。其他同事对于谁是谁的导师这种关系,通常不甚清楚,也不太关心。新员工的个人发展和导师的个人绩效通常没有关联。而在师徒制下,师徒关系通常为企业内其他同事所熟知。徒弟教得好坏关系到师父的面子,而且不少企业将徒弟的绩效和师父的绩效进行挂钩。

其次,导师通常仅对新员工的工作进行指导,而师父不仅仅需要帮助徒弟在专业技能上获得提高,还会关心徒弟的生活状态和精神生活。刚入职场的新人需要经历从学生到步入社会的巨大变化,师父对他生活上的关心,可以帮助他更好更快地适应新环境。相比导师关注新员工的短期绩效,师父多会从长远和持续发展的角度,关心徒弟的长期职业发展和个人发展。

最后,师父还是徒弟的道德楷模。师父除了“授业”,更要“传道”。一位高中教师在谈到她的师父时,除了肯定师父对提高自己教学水平的帮助之外,也强调了师父在师德方面对自己的言传身教,“无论是和学生家长沟通交流的方式方法,还是爱岗敬业精神的塑造培养,师父对我都有不可估量的潜移默化作用”。

类家庭的社会关系与导师制下导师与被指导者一对一关系相比,师徒制塑造了以师徒关系为基础的类家庭社会网络。该网络不仅包括了师父指导的其他徒弟,也包括了由师父和徒弟所延伸的其他亲缘或非亲缘关系,如师兄、师妹、师母、师爷等。

宁波市政工程建设集团是一家有着师徒制传统的建筑企业,公司项目工地遍布各地,每年年会是公司员工难得聚集一堂的时刻。年会过程中有一个很有意思的现象。刚开始员工对领导的称呼往往是某总、某经理,酒过三巡之后,大家相互之间的称呼就变成了师兄师弟,老总们也变成了师父、师伯,甚至师爷。一个科层制组织因为长期实施师徒制的积淀,被师徒关系和衍生的类家庭结构所重构。这种类家庭结构的存在,对企业而言,有两个好处。

一是有利于打造高绩效团队,提高企业的竞争优势。一个优秀的师父能带出几个卓越的弟子,这些徒弟通过几年的工作实践成长起来后,除了师父和徒弟之间的关系外,师兄弟们也会因为这种类家庭而结下深厚的感情。在承担关键性任务,如技术攻关、重点项目时,如果团队骨干由同门师兄弟组成,往往会形成“打仗亲兄弟,上阵父子兵”的合力,产生协同效应,从而提高企业的竞争优势。刚当上师父的技术骨干遇到重大的技术难题,通常会求助“师爷”来解决,师爷则会带领几个师父级的人物来会诊重大事项,提出意见。这种模式构建了一套基于师徒关系的技术体系,对企业的竞争优势帮助很大。

二是有利于强化归属感与认同感,提高企业凝聚力和人员稳定。因为有师父作为类家庭结构的核心,在企业内所有“家庭成员”便有了除行政上级之外的精神依靠。当员工出现工作懈怠,感觉压力大,甚至心理出现波动时,往往由于这样或那样的原因不便和直接上司沟通,但会选择和值得依赖的师父或者师兄弟交流。此外,在个体或者企业经历变化的阶段,比如组织结构调整或工作场所变化,个体会考虑到企业内的长期关系而更愿意留在企业内工作。

如何构建企业师徒制?

根据对多家成功实行师徒制企业进行的调研访谈,我们认为要建立运营师徒制体系,企业需要重点做好以下几方面的工作。

一、允许师徒双向选择

西方企业施行的导师制主要由企业分配导师给新员工,导师与被指导者无法自主选择,甚至在配对之前二人可能素未谋面。由于初期的认可层次较低,合作阶段双方承诺尽责和知识共享程度较为有限,因此导师和员工之间的情感信任也停留在较低的层次。

相比之下,师徒制体系中师徒关系的形成需要酝酿和互动。我们对十余对师徒进行访谈发现,双方满意的师徒关系,大多是师父和徒弟之间双向选择的结果。以宁波市政集团为例,正式“拜师”之前,师徒双方要经过一段时间的了解和非正式接触。

具体而言,公司人力资源部门对新员工进行入职培训时,会对新员工的性格、能力做全面的观察了解,并尝试与新员工沟通职业发展方向:有些新员工比较内向,喜欢独立工作,可能比较适合于从事技术方案编制工作,公司会建议这类员工往技术型的项目总工方向发展;有些新员工性格外向,横向协调能力强,更适应参与项目现场的组织协调工作,公司会将这类员工往协调型的项目经理方向培养。

新员工在入职第一阶段会被分配到项目的不同岗位,做短时间的适应性认知实习。在这个阶段新员工们有机会接触到在各个岗位工作的老员工。通过与不同性格的老员工接触沟通,为师徒的双向选择奠定了基础。在潜在的师徒双方都对对方有了一定的了解并在双方都有意向后,再由公司出面进行正式师徒结对。

师父和徒弟的匹配需要有一定的相似性,包括价值观、个性、兴趣等。优秀的师父往往不是有教无类,而是对徒弟的资质、品行都有较高且独特的要求。双向选择形成的师徒组合,往往对彼此的能力和价值观都有较高的认可度。在此基础上的合作,更容易建立能力和情感信任,进而形成彼此理解、相互支持的良性互动关系。

二、注重对师父的培训和支持

师父的经验和人生阅历会帮助师父挑选合意的徒弟,而师父的资质则需要企业来把关。师父缺乏知识或专业培训,是造成师徒项目失败的关键因素之一。西方的导师制通常默认企业内的资深员工就可以承担导师的职责,但是师徒制不同,企业不能仅仅因为某个员工资深或年长,就默认他可以成为师父。考虑到师父对徒弟潜在的巨大影响,一个合格的师父不仅需要拥有过硬的技术能力和知识,更需要具备崇高的品格,拥有正确的价值观、人生观和职业道德。

我们建议,在实施师徒制项目时,企业应该对师父进行资格“审查”与能力培训。比如,房地产开发公司可以根据从事工作的性质,将师父区分为开发管理类和商业运营管理类。对于开发管理类师父,主要侧重房地产前期开发阶段的经验,包括项目发展、工程管理、预算合约管理、规划设计等工作,要求师父具备较强的专业能力,经历过大体量的开发项目,具有相关领域的职业资格证书,如高级工程师、一级建筑师等职称。开发管理类师父团队多由总工、相关部门总监及各领域专家组成。而商业运营管理包括招商、运营、推广、物业管理等内容,要求师父具有丰富的一线管理经验,在大型商业项目具有一定时间的工作经验。除技术能力外,师父还要像家长一样了解年轻员工的心理。宁波市政集团会定期举办一些人文类培训,比如读书活动、人文讲座,帮助师父提升与年轻员工的沟通能力。

在师徒制实施过程中,企业还可以安排一些对师徒关系质量的评价活动,如优秀师父/徒弟评比,并让这些优秀师徒在企业内部分享经验,弘扬具有企业特色的师徒文化。此外,在条件允许的情况下,企业可以考虑为师徒活动提供一些相应的资源,如师徒聚会可以报销餐费等。

三、提倡教学相长的企业文化

我们在访谈中发现,受中国传统文化的影响,徒弟往往非常尊重师父,与师父意见有出入时,会倾向于服从师父的观点。这种心理会造成学习和知识传播的单向性。可喜的是,我们也发现,今天的师父们普遍意识到徒弟身上也有很多值得学习的地方。在技术快速更新的大背景下,企业需要大力弘扬教学相长的企业文化,鼓励徒弟和师父的教学互动,这样才能更有效地利用师徒制来促进学习型组织的建设。

近年来建筑技术有了较快的发展,新技术层出不穷。为了更好地了解、掌握新技术,宁波市政集团会派出有经验和基础较好的资深员工,去参加行业协会和专业机构提供的相关培训,让师父们吸取到更多的行业前沿信息和最新技术,回到企业后向徒弟们传授。

除了建筑技术本身的发展之外,近年来与建筑有关的各种信息化手段也得到全面应用。比如近期建筑业推广的BIM技术应用,其核心是由一系列软件组成。年轻人在信息技术的学习上有天生优势,也擅长使用网络资源收集信息。为引进普及信息化有关的新技术,宁波市政集团的技术部门会面向年轻员工举办各类讲座和技术沙龙,安排技术人员讲解相关软件的使用案例,大部分讲座由企业内部优秀的年轻员工主讲。徒弟们掌握了相关软件的应用后再回去和师父们探讨,既能教会师父,也能在和师父的探讨中加深自己对软件应用的理解。

师徒制适合你的企业吗?

由于师徒制能有效提高企业凝聚力,打造高绩效团队,因此被各行各业所采纳。通过对不同行业的访谈和调研,我们认为有两类企业能从师徒制中获得更大的收益。

一类是知识密集型企业。知识分为隐性和显性两种。显性知识通常是有形、可定义、可存取的,可以用文字、科学程序或数字表达,可以沟通,也容易被学习掌握。显性知识在企业中的表现形式通常包括技术文档、操作规程等文件,这类知识可以借由电子化、信息化的进步而加速转移。只要人们可以接触到记录知识的媒介便可学习。而隐性知识是事物固有的、内含于个人心中的非具体的主观经验。它源自个人的体验,说不清道不明,与个人信念、视角及价值观等精神层面密切相关。

相比容易被学习、复制、模仿的显性知识,隐性知识往往是一个企业核心竞争力的来源之一。对于知识密集型企业,新员工在入职初期接触到的往往是企业的显性知识,而隐性知识是靠个人五官的感觉来接收的,需要人和人之间面对面的交流,经由观察等方式间接学习。师徒制在知识密集型企业的人才培养中往往扮演重要角色,这也是为什么师徒制在医院、学校等组织中得到广泛应用的原因之一。

建筑业与传统制造业的显著不同是产品的不确定性。土木工程涉及门类繁多,不同项目之间的工序和工艺存在较大的差别。即便是设计完全相同的两个工程,在不同的水文地质和周边环境情况下,建造的方法也会有很大的出入。所以,建筑企业层面组织的统一技术培训,很难达到完全适应现场的需要。技术人员在具备常规技术理论的前提下,还需要有根据客观情况的应变能力,这些往往需要经验的传承。

例如,基础工程施工往往需要现场判断隧道或基坑的围岩等级以确定施工方案。虽然有围岩等级划分的标准,但是实际施工现场的情况千变万化,施工人员需要根据经验进行判断决策。这种经验就是高度隐性的知识,而师徒制为学习这类隐性知识提供了最好的途径。一位总工程师就曾表示:“现场判断围岩等级这门‘手艺’,我就是跟着我师父学的,现在公司里的岩土工程师,有一半又是我手把手教的。”

另一类是项目制企业。项目制企业作为一种特殊的组织形式,在IT、广告、地产等行业被广泛采用。与基于专业部门组织日常生产流程的传统企业不同,项目制企业的生产单元是一个个不同的项目。每个项目都是一个独特的临时组织,而项目成员随着已有项目的结束和新项目的开始,在项目间不断流动。无论在什么行业,项目制企业都面临一个共同的问题:如何确保成功项目的经验被其他项目学习效仿?如何确保某个项目的失误教训不再发生?

为了应对这一问题,我们走访的多家项目制企业通常会为刚到某个项目工作的新成员安排一个师父。徒弟和师父在项目上一同工作,不仅能学到学习专业知识,同时也能了解很多行业规则。在项目结束后,徒弟和师父即便被分配到不同的项目去工作,甚至分隔两地,但是师徒的感情已经建立,师徒关系并不会因为项目的结束而终止。此外,师徒关系的长期性能很好地保存项目制企业在生产经营过程中创造的新知识,并通过师徒关系网络在企业内迅速扩散传播。

组织管理专家乔恩·卡森巴赫(Jon R. Katzenbach)认为,任何企业运作时都存在正式和非正式两种组织。正式组织是企业在发展过程中建立的管理结构,往往基于科层的形式,是规则、等级制度和绩效考核等要素的理性结合。相对地,非正式组织则是企业所有人文部分的结合,包括价值观、情感、表现行为、文化标准,以及潜在的人际关系等,它们潜移默化地影响着每个企业。

企业内的非正式组织能够产生巨大的影响力,优秀的领导者十分懂得如何在保持和改进正式组织结构的同时,积极调动非正式组织,使两者保持同步。建立企业师徒制体系,无疑为中国企业如何引导非正式组织在企业进化过程中产生更大的协同效应,提供了一个既符合中国传统文化背景,又适应现代企业管理要求的新思路和新方法。

[1] 作者 Authors

周是今,诺丁汉大学商学院(中国)助理教授

周静子,诺丁汉大学商学院(中国)助理教授

Émilie Lapointe,诺丁汉大学商学院(中国)副教授

周朝阳,宁波市政工程建设集团副总经理、总工程师

[2] 需要明确的是,企业师徒制与传统意义上的学徒制有很大不同。传统上学徒通常是没有受过高等教育且不具备专业技能的年轻人,而企业师徒制中的徒弟通常是有高等教育背景但缺少工作实践经验的新进员工。

Understanding Mentoring Relationships in China: Towards aConfucian Model

Most mentoring research conducted in Asia is based on theories developed in the Western world and quantitatively test mentoring-related hypotheses rather than attempt to gain an in-depth understanding of mentoring in the Asian context. In this paper, we contribute to filling this gap in the literature by examining mentoring relationships in China. In-depth interviews were conducted among mentors and mentees to explore their experience of the mentoring relationship. The findings highlight commonalities with mainstream mentoring research but also several distinctive features. Findings are integrated in a contextualized model of mentoring that echo the pervasive influence of Confucianism in China. Other theoretical implications and future research directions are discussed.

Please click 'Read more' for the full text of this Paper.

文字: 周是今, CC | 图片: FoB

编辑: FoB Marketing Team

如需了解更多详情或转载,请联系:返回搜狐,查看更多