屠呦呦的“院士难封”与董袭莹的“人生逆袭”

AI划重点 · 全文约1856字,阅读需6分钟

1.中国科学家屠呦呦因青蒿素拯救全球数百万疟疾患者生命,但未获得中国科学院院士头衔。

2.与此同时,北京协和医学院毕业生董袭莹通过特殊通道快速进入医学领域,引发争议。

3.屠呦呦的困境在于国内院士增选制度的年龄限制和集体贡献与个人荣誉的认知错位。

4.董袭莹事件暴露了特权干预对制度公平的腐蚀,如选拔标准不符、违规压缩规培时间等。

5.为实现科学公正,需让制度回归科学本质,打破年龄壁垒,斩断特权渗透的藤蔓。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

最近发生了一个让人费解的现象。

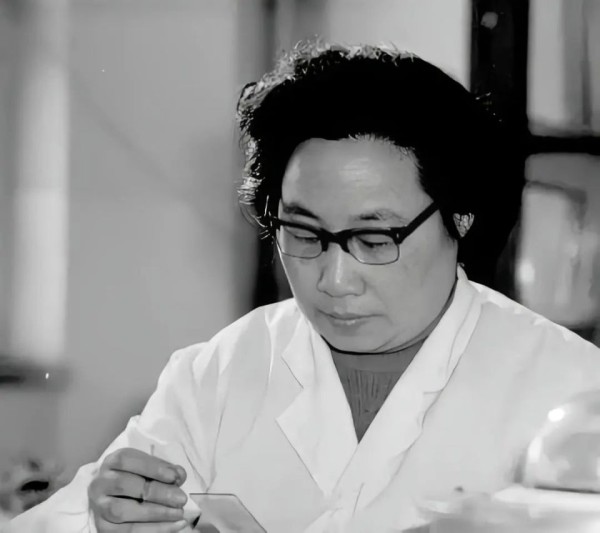

2025年4月30日,美国国家科学院公布新一届外籍院士名单,中国科学家屠呦呦的当选瞬间引发国际学术界震动。这位凭借青蒿素拯救全球数百万疟疾患者生命的科学家,其科研成就早已获得国际最高认可。

然而,当国际学术界向她投来敬意的目光时,国内舆论场却陷入另一种复杂情绪——这位诺贝尔奖得主至今仍未获得中国科学院院士头衔。

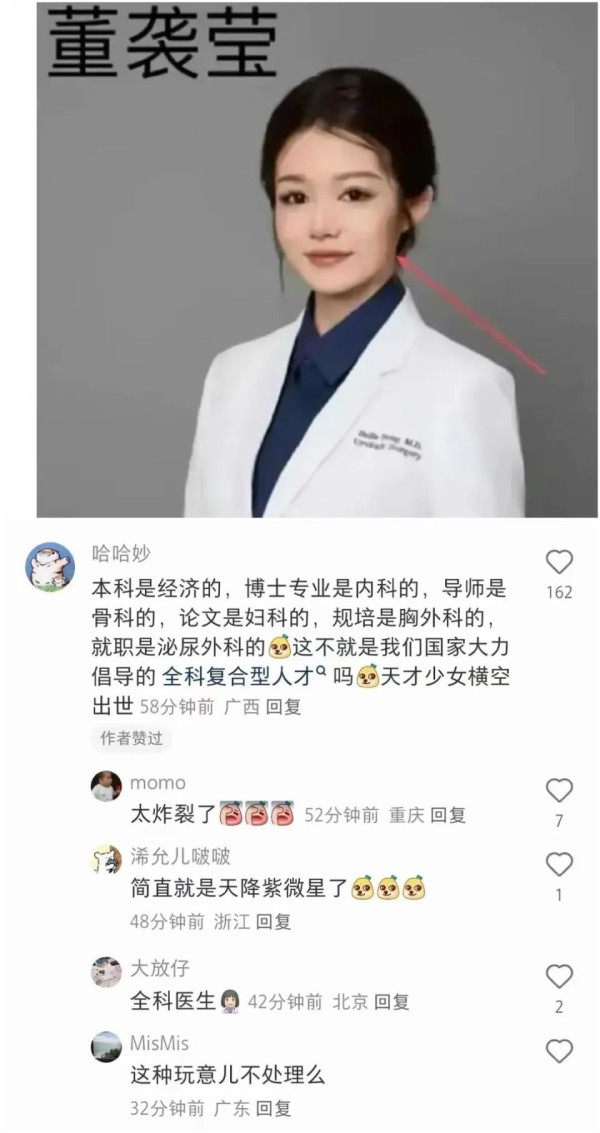

与此形成鲜明对比的是,北京协和医学院的“明星”毕业生董袭莹,开启了人生逆袭的快速通道,从高中留学国外,快速进入常青藤大学经济学专业,后通过北京协和医学院“4+4”项目进入医学领域,2023年获得北京协和医学院临床医学长学制试点班非定向内科学博士学位。

这位优秀的青年跨界科研能力突出,短短两年完成多篇不同领域的专业研究论文;临床能力出色,仅用1年完成规培核心病种考核,获“全国规培医师临床技能大赛”金奖,成为中日医院最年轻主刀助手。

如果不是遭到举报生活问题,谁知道这么光鲜的面孔居然涉嫌会学术履历造假、特权操作等丑闻?

这两个看似毫无关联的事件,实则如同两把手术刀,精准剖开了中国学术评价体系中深埋的矛盾与失衡:一边是制度因循僵化,一边是权力“合法”干预,这两者正在以一种极具戏剧性的方式同时上演。

屠呦呦的院士难封,揭开制度僵化的一面。

若要理解屠呦呦与院士头衔的错位,必须直面国内院士增选制度的各种桎梏。

最容易拿出来说事的是年龄限制。

这是横亘在突破性成果与制度认可之间的一道鸿沟。根据《中国科学院院士增选工作实施细则》,候选人年龄一般不得超过65岁,超龄者需6名以上院士联名推荐。这一制度设计初衷在于优化院士队伍年龄结构,却忽视了科学突破的特殊性——从青蒿素发现到诺贝尔奖认可,整整跨越了40年。当85岁的屠呦呦捧起诺奖奖杯时,她早已被国内院士增选的年龄门槛拒之门外。这种“制度性迟到”,让无数突破性成果的发现者陷入“成果被世界承认,却被母国制度遗忘”的悖论。

更深层的矛盾在于集体贡献与个人荣誉的认知错位。青蒿素研发是“523项目”千余名科研人员集体协作的结晶,但屠呦呦提出的低温提取法正是破解抗疟难题的关键钥匙。

然而,国内院士评选更青睐“系统性成就”与“持续学术影响力”,对个人在关键节点的原创突破缺乏足够包容。

这种评价标准差异,导致屠呦呦在国际舞台上的“个人英雄主义式突破”,在国内评价体系中反而成为“孤证”。

更吊诡的是,其研究虽以中医药为起点,却本质是现代化学与医学的跨学科结晶。这种学科交叉特性,在中医药现代化争议未消的背景下,进一步削弱了其成果在传统医学领域的认可度,使其陷入“传统不传统、现代不现代”的尴尬定位。

如果说屠呦呦的困境是制度自身僵化所致,那么董袭莹事件则彻底撕开了特权开辟快行道的遮羞布。

协和医学院“4+4”项目本意是打破学科壁垒,培养复合型医学人才,却在执行中异化为特权输送的通道。

从选拔标准看,董袭莹本科毕业于哥伦比亚大学巴纳德学院经济学专业,与项目要求的“理工科基础”严重不符,却能通过“特殊通道”进入临床医学培养体系。这种“跨界”培养的荒诞性,在培养过程中暴露得更为彻底——博士论文导师为骨科院士,研究方向却转向妇科影像;规培期被违规压缩至1年,并通过关系规避轮转科室;论文正文仅30页且被知网下架,却仍能参与《膀胱癌诊疗指南》编写。

每一个环节的失守,都意味着制度监督的失效。

特权渗透的阴影更延伸至学术监督之外。董袭莹家庭背景(父亲为国企高管、母亲为高校副院长)与其职业路径的诡异重合,揭示出学术资源分配的隐性规则:通过骨科主任干预规培安排,长期滞留胸外科规避临床压力;学术论文通讯作者疑似父母,形成学术“近亲繁殖”;协和校长在舆论压力下删除其相关内容,暴露出学术机构面对特权时的无力与妥协。

当这种特权渗透至手术室,直接威胁的便是患者生命安全——董袭莹因小小纠纷,肖飞为维护其情绪而弃置麻醉患者40分钟,这种对医疗安全的漠视,本质是特权阶层对医疗伦理的践踏。

将屠呦呦与董袭莹的案例并置观察,中国学术评价体系的深层矛盾已昭然若揭。

前者是制度僵化对突破性贡献的压制,后者是特权干预对制度公平的腐蚀。

这种矛盾的撕裂性,在评价标准层面,尤为尖锐。

为啥国外学术机构可以重视贡献大于重视年龄而给屠呦呦颁发院士称号?

为啥普通人不能像董袭莹一样走上协和4+4快速通道?

这种标准错位直接导致国际认可与国内评价的割裂,使公众对学术公正产生信任危机。

要弥合这种撕裂,我们应该怎么办?

屠呦呦曾以“南瓜”自喻,形容自己“默默成长,终成世界瞩目”。这种超越院士头衔的学术尊严,与董袭莹“六边形战士”标签下暴露的特权虚伪形成鲜明对比。

两个极端案例的警示意义在于:若学术评价体系不能平衡制度刚性与人性化突破、集体协作与个人创新,中国科学界将陷入“屠呦呦们”流失与“董袭莹们”横行的双重困境。

唯有让制度回归科学本质,打破年龄壁垒的桎梏,斩断特权渗透的藤蔓,方能真正实现“把论文写在祖国大地上”的承诺。

这不仅是屠呦呦们的期待,更是中国科学走向世界的必经之路。

网址:屠呦呦的“院士难封”与董袭莹的“人生逆袭” http://c.mxgxt.com/news/view/908458

相关内容

黄晓明与屠呦呦哪个人生价值更大屠呦呦的扮演者

周迅身上有屠呦呦的影子!《功勋》之《屠呦呦的礼物》今日收官

铭记“大国明星”——屠呦呦

黄晓明PK屠呦呦

屠呦呦获奖与黄晓明的婚姻秀不矛盾

耿莹:何必把黄晓明和屠呦呦硬扯在一起

评:屠呦呦获奖与黄晓明的婚姻秀不矛盾

评:屠呦呦获奖与黄晓明的婚姻秀不矛盾

我心目中最闪亮的星——屠呦呦