“横漂族”生存纪实

每到晚上,横店的街头就会晃动着“横漂”们的身影。他们大多年轻,衣着光鲜,和城里人没有区别。由于长期在太阳下暴晒,他们肤色都很深,很容易被认出来。同样因为拍戏的需要,女孩子一头长发,而男孩子则大多剃了光头。

其中一些人站住了,留下了,更多的人却因为这里逼仄的发展空间、复杂的人际关系,在贫寒与孤寂中离开。在这里,说错一句话,惹恼一个人,就有可能被迫离开。他们中的很多人把这里称为“江湖”,等级森严,关系微妙。

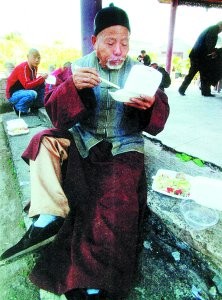

他们有梦想,却只是这里廉价的群众演员。他们也是横店影视城为前来拍戏的剧组提供的服务道具,招之即来,挥之即去。没有人知道,他们明天在哪里,去何处。

横店抹平了他们往昔的身份,只要自己不说,永远没人知道他们过去的故事。他们在这里被重新整合、再生产。除非离开,永远告别这个圈子,否则谁也无法退出这个江湖。

“横漂”与横店当地居民并不发生过多的联系,除了去他们开的馆子吃饭,坐他们的人力车。

“横漂”群体构成了一个相对独立的社会。而这又是一个很特别的群体。对艺术的冲动或是对成名、物质的想像,兄弟间的义气或相互拆台、结网攀缘,这个群体有着自己独特的文化经验和行为方式。

什么人都能来碰运气的“江湖”

这些“横漂”大多不喜欢读书,觉得上学乏味而漫长,狭窄的教育独木桥也使他们抛弃了由教育改变出身的幻想。他们没有精英式的宏大而瑰丽的梦想,他们在另外一条路上寻找着实现自身价值的出口。这,又或是一种生存的自救,表达着下层对上流社会的渴望。

同样的目标使他们彼此心照不宣,也使这个群体的存在和延续保持了相对的稳定。

这一状况固然与青春的文体情趣和自我实现方式有关,但明星的高额收入及消费方式同样是不可忽视的因素。成为影视明星,是他们认知范围内最便捷而体面的自我实现方式,不丢失“艺术”的外壳,又有物质的保证。

像“超级女声”唱的那样,“梦想是神奇的营养,催促我开放”,所有的人仿佛都看到了自己疯长的希望。

于是,哪里有这个平台,他们便流向哪里。

然而,这种冲动,宛如夏日的一场急雨,来得快,去得也快。在四面环山的横店,他们感到了不可名状的压抑。

新人刚到之时,十分弱势,为了一个小小的演戏机会,要对各路神仙和非神仙点头哈腰,努力适应这里的规则。他们就像一滴水掉进了大海,倏忽淹没在其中,除了融入,别无选择。

这使每一个新人感到惶恐。

偏偏对于这个群体来说,人际关系极为重要,“在这个江湖,不认识人是没办法生存的。如果人际关系混得好,即使你水平差些,别人也会用你。”王英说。

“这个群体的状态和农民工有相似之处,也是处于低廉的非正规劳动力市场。进入的时候成本低,几乎什么人都能来这里碰碰运气。”中国社会科学院社会学所研究员李春玲分析道,“而这样的非正规就业,因为没有大企业那样透明的人才制度,他们的上升不是根据考核成绩或是工龄,所以就依赖很强的人际网络。”

一些睡街的群众演员常用“张国立也是从天桥上爬下来的”这句话来自勉。他们对新来的人说,看看当前那些大牌明星的履历表,当年的起点也不怎么高,刘青云龙套一跑十年整。

于是他们相信“明星大腕,宁有种乎”。然而,不要说他们,即使是北京电影学院的学生,成功者也少之又少。

“ 1996年我们系只招23个人,却有来自全国四个主要大城市的4000名学生报考,最后只出了赵薇、陈坤两个当红明星,那些想当明星的人应以此为鉴。”北京电影学院表演系教授崔新琴说。

剧组需要在横店找演员的角色,几乎都是三线以下的,最多做个配角的配角,戏份很少。当他们发觉前途渺茫后,大部分人离去了。

另一些人,在成名的幻想破灭之后,对物质的直接追求快速上升为其生活的主要动力,生活获得了新的目标。

“我真的喜欢表演。”依然有很多人坚持这样说。他们喜欢或者说习惯于用对“艺术”的追求,做自己行为的借口,都不再愿意承认自己对金钱赤裸裸的追求。

“他们的幻想注定是要破灭的。贫寒子弟成名的机会毕竟不多。除了教育以外,其他的上升渠道仍很狭窄。”上海大学当代文化研究中心主任王晓明认为。

雁过拔毛的“演员公会”成为垄断组织

在浙江横店,横店集团的“演员公会”要求其他所有演员中介公司退出市场,成为当地的垄断组织。

他们要求所有参加演出的“横漂”都必须到“演员公会”报到注册,剧组将付给“横漂”的钱交给“演员公会”,再由“演员公会”负责将钱下发。这一程序使其获得了对“横漂”的人身控制力。除了从经济上对演员进行控制,“演员公会”还有权封杀演员,会将封杀令贴在各个景点的门口,严禁被封杀者进出,同时通知所有剧组不得再使用此人。据“演员公会”总经理叶为进说,两年以来,“演员公会”只封杀过两个人。

但这道悬在每个“横漂”头上的封杀令有着强大的威慑力,“横漂”对其既怕又恨。在“横漂”眼里,“演员公会”是一个腐败的地方,对所有演员都“雁过拔毛”。但没有人愿站出来公开反对。

被商业化粗制滥造的文化产品

横店的“明清宫苑”是按照北京故宫 0.9倍的比例仿制的。在外观与气势上,与古老恢弘的故宫几乎没有差别。

在这座仿制的紫禁城中,人们用水泥铺地,用石膏板雕龙塑风,用廉价的瓷片做庑顶。这里墙壁是水泥的,外面贴了条纹纸,便成为砖墙;瓮、鼎、门环、窗钉都不是铜的,而是涂了黄漆的木头。

这些散发着浮躁气息的道具,作为外景被摄入镜头的时候,一切都可以以假乱真。这座“宫殿”的诞生,就像在这里拍摄的大多数剧目一样,快速而低廉。

在横店,拍摄的大多是古装戏。模式化、批量化地生产着粗制滥造的文化商品。它们继承了港台商品经济制度下大众文艺生产的丰富经验,各类影视剧都以幻想的方式出场,不和生活的现实发生直接的关联。“电影的魅力在于能感动不同的人,揭示人心最深处的灵魂。这里拍的片子大都很现实,目的只有一个:卖钱。你看看,他们的人物造型都是胡捆乱扎的,分不清是哪个朝代,日本的发型,中国的衣服。他们都是去迎合观众,拍出来的戏连自己都不要看。”一位“横漂”说自己对横店很失望,已经准备离去。“横店快速复制的世界和制造出的电影,没有自己坚持的固定立场。”王晓明说。

据《东方暸望周刊》报道

网址:“横漂族”生存纪实 http://c.mxgxt.com/news/view/940690

相关内容

卷在横店的“童漂”:砸了几十万,没有存在感每天与明星大腕共事的“横漂”一族,有着怎样的收入?

美女成灾,一天几十块工资吃盒饭,上万‘横漂’生存现状

“横漂”曾建在横店去世 好友称其生前患有疾病

当明星与素人群演碰撞,横漂之旅背后的真实人生

群演的真实生活:从横漂到热搜,究竟多辛苦?

横店与横漂,等待入戏

横漂讲述“路人甲”故事 吃馒头也不想离开横店

“横漂”艰辛生活曝光 群演曾被刘亦菲踢至淤青

6岁女孩在横店当童漂4个月赚250元