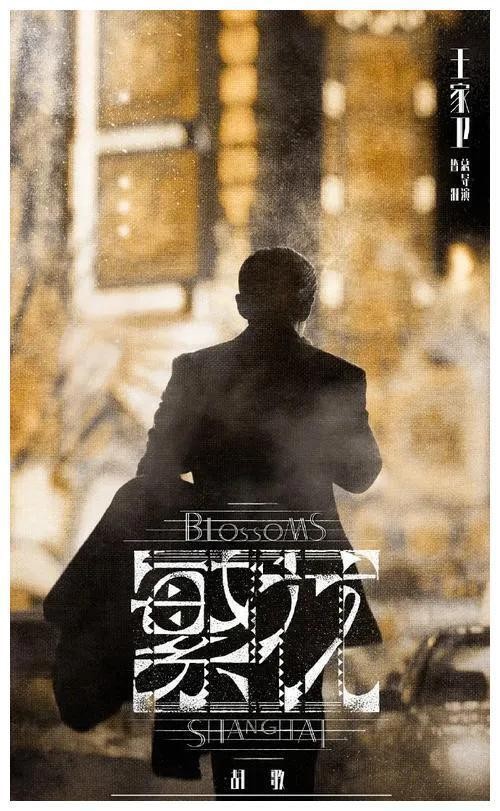

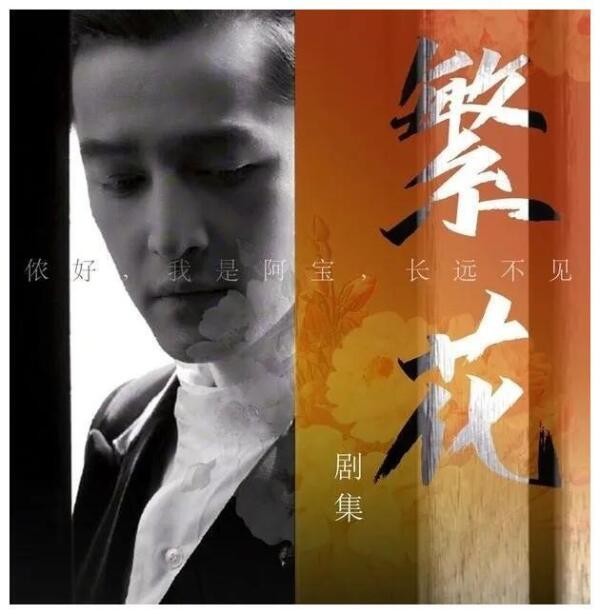

《繁花》的余温与李玫瑾的反思:影视批评与粉丝文化的碰撞

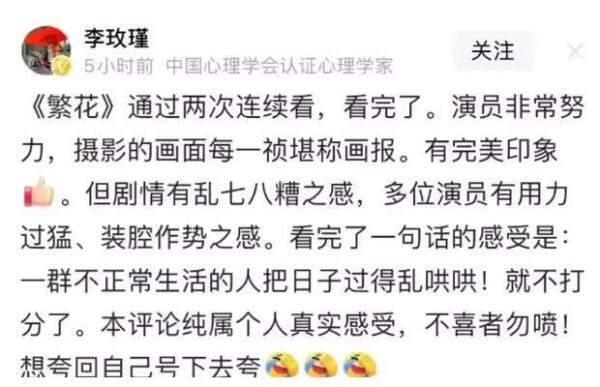

《繁花》的热播无疑在观众心中留下了深刻的印记。三位女主角的出色表现,让这部剧成为了大家茶余饭后的热议话题。然而,伴随着这部剧的走红,李玫瑾的批评声音也引发了一场不小的争议。她对《繁花》剧情、演员表现和角色设定的批评,一时间成为网友热议的焦点。

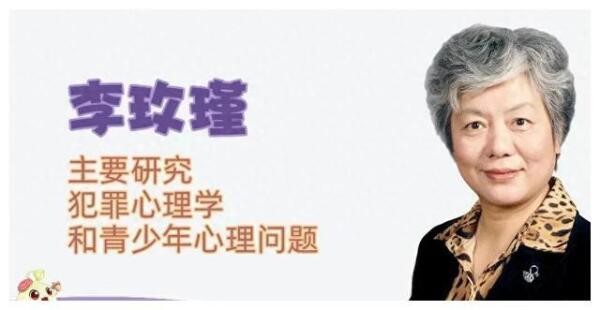

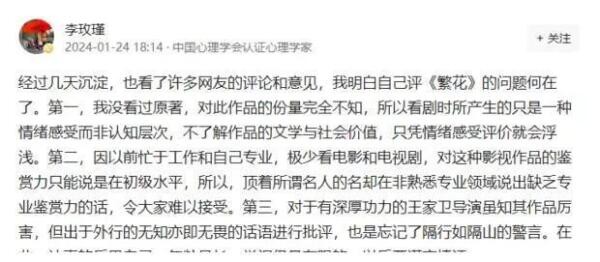

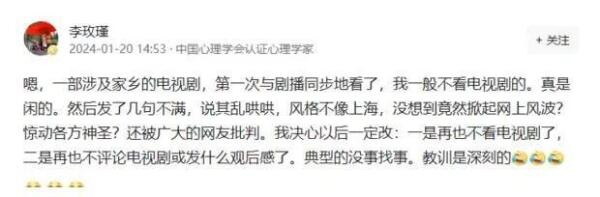

作为国内犯罪心理学的权威,李玫瑾在专业领域有着举足轻重的地位。然而,这次对《繁花》的评价却让她陷入了舆论的漩涡。面对网友的指责和质疑,她坦然承认自己的批评过于草率,并公开向《繁花》剧组道歉。

这一事件不禁让人思考:在当今社会,影视作品作为一种大众文化产品,其评价标准和审美观念究竟由谁来定义?专家学者、娱乐圈人士还是普通观众?

当我们沉浸在《繁花》精致的画面和引人入胜的故事情节时,很容易忽略掉影视作品背后所承载的文化、价值观和社会意义。而李玫瑾的批评,或许正是从另一个角度提醒我们,影视作品不仅仅是娱乐,更是文化传承和价值观念的载体。

当然,我们不能否认每个人都有自己的审美标准和喜好。正如李玫瑾所说,作为心理学专家,她只是从专业角度表达了自己对《繁花》的看法。但这并不意味着她的观点就一定是正确的,或者一定要得到大众的认可。

在这个社交媒体发达的时代,网络暴力成为一个不可忽视的问题。当网友对李玫瑾进行指责和攻击时,我们是否也应该反思:在表达自己观点的同时,是否也应该尊重他人的意见?是否应该用理性和宽容的态度对待不同的声音?

对于李玫瑾的遭遇,有人表示同情和惋惜,认为她只是表达了自己的看法,却遭到了不公正的对待;也有人认为她过于冲动和草率,对《繁花》的评价有失偏颇。但无论如何,这个事件都给我们提供了一个反思的机会:在多元文化背景下,我们应该如何理性看待影视作品?如何平衡审美标准和价值观念的差异?如何在评价他人时保持理性和尊重?

最后,我想问大家一个问题:你认为在当今社会,影视作品应该承担怎样的社会责任和文化传承使命?我们应该如何共同营造一个健康、多元的文化环境?