一

自西嶋定生以降,东亚史的研究至少有两个趋势特征值得警惕:一是将东亚特别是古代中国、朝鲜、日本(有时还有越南)划分为一个似乎是天然的历史世界——东亚世界,而对“中国”哪一部分参与“东亚世界”暧昧不明;二是偏爱于强调中国文化对东亚的单方面传播和影响。关于第一点,金子修一、李成市近年来持续的批评意见表明,其本质源自东亚世界论的日本中心视角(金子修一《東アジア世界論の現在》,《駒沢史學》第85号,2016年;李成市《日本历史学界东亚世界论的再探讨》,《唐史论丛》第21辑,2015年);关于第二点,从中国学界大量乐此不疲的同类论文选题中不难发现,其源头是中国(文化)中心主义。这两个特征共同反映的本质问题是关注点的失焦,研究倾向与历史实际之间难以平衡。事实上,与此相呼应,这个问题的另一面就是东亚史研究还十分缺乏对朝鲜半岛历史的精深研究,“从中国到日本,其间不能跨过朝鲜半岛,否则就不完整”(韩昇《东亚世界形成史论》,复旦大学出版社,2009年,第356页),换言之,东亚古代史研究虽然成绩斐然,但也存在不小的问题:一方面分别构筑了中国和日本两个中心或曰主体视角,另一方面对于地理和交通上居于中间的朝鲜半岛的研究着力不足。

或许正因为此,一个很有意思的现象就是,对朝鲜史发表研究高见者常常是精力充沛的中国史、日本史研究专家;同时,如果有人自称朝鲜史研究者,则一定又会被鼓励扩大研究视野,跳脱这个狭窄而“无前途”的研究领域。当然,还因为朝鲜史及其关联的东北亚史是比较敏感的学术领域,发表和出版相关成果一度颇费踌躇,加之不通朝鲜语者开展研究难度较大,所以今日中古东亚史领域,自韩昇、拜根兴、李宗勋等先生以东亚世界形成史、唐与新罗关系、东亚文化比较研究三种研究范式之外,能够专攻古代朝鲜半岛史(特别是10世纪以前的朝鲜半岛)而又兼顾东亚的内在交流者,少之又少。

《韩国木简研究》,戴卫红著,桂林:广西师范大学出版社,2017年10月版

二

戴卫红《韩国木简研究》(桂林:广西师范大学出版社,2017年10月版,270+8页,36元)的出现,令中古史学界“哈韩派”同仁感到欣喜。这是一部汇集了作者近年专攻百济、新罗时代木简研究单篇论文而成的文集,篇幅不大,但是精纯专一,紧紧围绕韩国古代百济和新罗木简问题探讨东亚简牍文化。书中所收论文或早在期刊发表时即已拜读,或干脆是本人所主持“东北亚古中世史的新研究”(《延边大学学报》)专栏作品,这次通篇畅读,更有新的收获,以下略结合其内容特色浅谈几点研读体会。

《韩国木简研究》全书分为上下两编,实际上是学术史和专题研究两部分。上编的学术史部分,既介绍韩国境内木简的发现历程和分布概况,同时详细论述韩国学者对韩国木简的研究成果、韩国木简研究学术组织及其学术活动,以及日本、中国学者对韩国木简的研究,此外还列举了韩国学者对中国简牍的研究。这一编约占正文的四分之一,实际上从多个层面详细介绍韩中日各国学界的研究动向,这一部分的设计能够看出作者全方位重视先行研究以便建立问题导向的学术规范意识。这样看似简单和分内的事,尚属嘉奖之列,实在是因为国内一小部分历史类硕博士学位论文选题甚至个别“大腕”的研究专著,根本不做认真的学术史梳理,或是给域外的研究扣上诸如“民族主义史学”一类的帽子,从而堂而皇之忽略其研究成果,或是懒得学习外语,读不懂干脆不读,对外国同行的先行研究视而不见,其结果就是以重复劳动为学术高产,以闭门造车为预流独创。而反观大部分扎实的研究,多极为重视学术史梳理和回顾。在大师辈出、论题已然高度精细化的国际性研究领域,如果不是站在巨人的肩膀上翘首瞭望,那么在暗夜的泥沼里踽踽独行将很难走出前人的脚印。

论文集的上编看似杂冗、细碎,实际上触及了有关韩国木简各方面的前期成果,举例而言,除透视木简出土的现况、东亚各国对韩国木简研究现状之外,还额外涉及韩国学者对中国简牍的研究,看似离题,而其目的在于什么呢?就在于作者始终是从东亚简牍文化的圈层结构宏观把握朝鲜半岛的木简研究。在与中外学术交流互动中,作者直接体悟到韩国学者对本国木简研究的受到中国学界关于出土简牍研究在方法论等方面的莫大影响。换言之,“一国史”研究角度已遭到自觉的扬弃,不难看出作者对于金庆浩等人“东亚资料学”倡议的认同。在这一方面,通过作者介绍的韩国国内金秉骏、尹在硕等诸多学者对于战国、秦汉简牍的具体研究,中国古代史研究同行应该进一步注意,近年韩国学术界对于中国史的各方面参与。比如对于新发现的天圣令残本的国际研究中,韩国学者最先完成译注,也值得关注(金铎敏、河元洙主编《天圣令译注》,首尔:慧眼,2013年;拙文书评见荣新江主编《唐研究》第21卷,2015年)。中国史要继续进步,“域外看中国”、“域外学者看中国史”的视角不可忽视。作者对此有清醒认识,从上编学术史的内在逻辑推断,作者仍会持续在中外交流中重新对具体东亚历史问题有所深掘。

新罗真兴王巡狩碑(568年)拓片

而在下编的专题研究中,这种感觉越加强烈。下编专题研究的六章,其实是五篇研究论文和一篇总结,而这五篇文章又有四篇完全是百济史内容,分别是百济木简所见的地方行政制度、职官制度以及丁中制和户籍制度、贷食制度,此外还有一篇涉及百济、新罗仓库制度。此外,还探讨了简牍文化在中、韩、日等东亚诸国间的传播及其衍变再生过程。

如此集中的百济史内容,在国内尚属比较罕见。2013年在北京大学召开的中国朝鲜史研究会年会上,我们曾对韩国作为“国史”对于百济历史与考古的研究,进行过较为系统的总结(冯立君《韩国与中国近30年百济史研究述要》,《朝鲜·韩国历史研究》第15辑,2014年),同时也对中国学界在百济史领域的尝试性工作予以表彰。针对朝鲜半岛古代史,大量的注意力被吸引到版图鼎盛时期地跨鸭绿江两岸的高句丽,其次是被作为唐朝与所谓藩属国建立朝贡关系的最佳“典型”——新罗,对于百济的关注则是“先天不足”、“后天失调”。

而实际上,百济在东亚国际关系中的角色同样不可或缺,其历史内容同样丰富多彩。举例来说,南京博物院收藏的国内最早的《职贡图》上,画有百济使节的肖像,是直接反映百济国与南朝交往的实证,与东亚汉文文献可以相互印证。不少学者强调百济与南朝的交流交往异常密切频繁,考古发掘例证可以举韩国武宁王陵,其墓室结构、随葬品等各方面都有浓厚的南朝风格,甚至可以称为“建康模式”。在政治上,百济与南朝交往曾一度与高句丽和北朝的交往相颉颃。百济还曾作为中国文化传播到日本的中继站,正如新罗统一半岛大部以后一度控驭东亚海上贸易所发挥的作用那样,日本吸收大陆文明是从舶来朝鲜半岛文化开始的。总体而言,在中古时代的东亚,百济对外联系可以作为朝鲜半岛在东亚历史上地位的一个象征来看待。另一方面,百济的历史脉络包括其起源(扶余人南下)和覆亡(唐朝、新罗联军攻灭)都无不与中国王朝东亚政策息息相关。从政治势力的移动、族群的凝聚等具体问题域切入,百济史也存在跳脱朝韩“国史”框架即半岛视角的可能。

百济原为朝鲜半岛西南端一隅小国,通过兼并马韩诸部、蚕食带方郡故地,逐渐壮大,统治中心最初主要在汉水中下游流域的汉城(今首尔一带),在与新罗、高句丽三足鼎立中丧失了汉水流域,由此先后迁都熊津(今忠清南道公州)、泗沘(今忠清南道扶余郡)。百济后期外交转向联合高句丽、倭合纵夹击新罗,但是悲剧的是,在唐朝对东亚的军事行动中最先被灭亡(660),其残余势力与倭国水军曾在白江(今锦江)与唐朝大军作战,史称白江之战(663)。唐朝在其故地设置了马韩、熊津等五都督府及带方州,而八年之后高句丽才最终为唐、新罗联军敉平,唐朝在平壤设置安东都护府大大晚于统治百济故地。百济史无疑是汉唐对外关系研究的重要内容,目前来看其学术价值与实际受到的关注二者间高度不符。

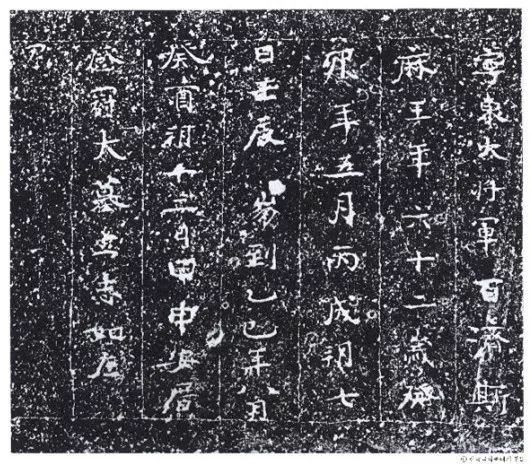

百济武宁王陵志石(525年)拓片

令人可喜的是,包括本书作者在内的一些年轻学者,业已开始利用新材料,选取新视角,逐渐进入百济史的研究领域的新问题。概括而言,本书的下编甚至可以说为读者呈现的就是特定角度的百济制度研究,材料以简牍为主,兼采墓志等各类文献。论题主要集中于百济的制度,具体涵盖政治制度和经济制度两个层次,前者包括地方行政体制、职官制度,后者包括丁中制、户籍、贷食、仓库制度。

特别是政治制度研究,历来是中国学界的拿手好戏。在对地方制度的研究中,作者首先以汉文古典《周书》《三国史记》等传统文献记载的百济在都城实行“部巷制”、地方社会实行“方郡制”,即“五部五方制”做铺垫,进而详细征引韩国出土木简中与此有关者,揭示自1980年代以来在韩国陆续出土的百济木简,简文中除了与传统文献所载的都城五部相对应的“中卩”“下卩”“前卩”“上部”“后部”外,还有值得注意的“西部”“六部五方”等。作者此处征引的材料,除囊括了全部相关木简外,还从诸如百济入唐移民群体墓志中钩稽线索,具体涉及黑齿常之、陈法子、祢寔进、祢军等人,并且使用了现存于韩国的《大唐平百济国碑铭》《刘仁愿纪功碑》等石刻史料。

作者还借助伏岩里、官北里木简、井邑古阜邑城出土的铭文瓦,判定百济不仅在都城内,在地方社会重要的城内也实行“部巷制”。这其中能看到即便是使用传世文献,也在力求资料多元化,以保证历史信息来源尽可能丰富。例如,为了论证百济都城“固麻”或“居拔”的问题,作者除了大量搜罗纪传体史书中的相关记载外,甚至注意到《钦定满洲源流考》的论述。此外,《翰苑》也是研究同类问题学者不太关注的典籍,作者就使用了金毓黻先生编订的《辽海丛书》影印本来作为佐证。

这篇文章的新见解还包括:百济的“部巷制”糅合了北方民族管理部族民众的“部”以及中国王朝城市中相对封闭的建筑形式“巷”。这其实是一个至今少有人涉猎的话题,韩国学者卢重国曾撰文指出百济左右贤王的设置,渊源自匈奴、鲜卑等北族政治体所特有的“左右贤王”制度,而且百济还使用了北族特有的“烝土筑城”法(卢重国《百济的对外交涉与交流》,首尔:知识产业社,2012年,第183—187页)。中国学者也有针对百济与北族关系问题进行考证,力图澄清人们对百济只与南朝交流的认识谬误(冯立君《百济与北族关系问题》,复旦大学《韩国研究论丛》2016年第2期)。作者的地方行政体制剖析,再次提供了另一个角度的新证。我们期待更多的类似微观研究的出现,能够逐一击破许多未知或者曲解的历史谜团。

如果说关于政治体制的研究,还仅仅是“量米下锅”,有几分材料说几分话,那么关于经济制度的几项个案则显示另一种风貌。最典型的是作者关于仓库制度的研究。文章从1990年代以来在韩国境内相继出土的新罗、百济时期记有“椋”字的木简入手,分析木简内容,借助前人木简释读的成果,进一步得出“椋”是与粮食、物品储存有关的仓库系统,有仲椋、下椋之分的结论。进而,作者结合带有“椋”字的砚台和瓦片,剖析应有专门的“椋司”管理,而且“椋”是有瓦的地上建筑。至此,论述已经完成,传世文献所谓“外掠部”应是“外椋部”的舛误也得以纠正。

然而,正如前所说,作者有意无意地是站在东亚的区域文化圈来看待域外半岛上的这些历史现象,因此,更进一步的讨论就围绕“椋”的来源和演变展开。这一部分的结论也将更加令人兴味盎然。通过梳理,“椋”在中国现存的传世文献中并无仓库之义,而它从木京声,从词源、词义上与表仓廩之意的“京”同源;从建筑形制看,“京”底部当有立柱或高台,为地面建筑物,这与椋的建筑形制相合。接下来顺着日本学者提示的方向,作者逐次从高句丽壁画、墓葬墨书题记并结合文献,发现在4世纪末逃亡到朝鲜半岛的中原汉人的壁画墓中,出现了储存食物的“京屋”;在5世纪初的高句丽壁画墓中出现了表仓库之意的“椋”。至此,完成了一个汉字从中国传播到半岛后产生的变异,当然,作者没有直接说明百济与高句丽文化上的联系,这里或许可以约略增加百济与高句丽的同类型文化很多是同源而异流的论述。

再进一步,作者从日本7世纪木简中“椋”字的使用,观察到含有仓库涵义的“椋”及其建筑形制更有可能是经由百济流传至日本列岛。传世文献和简牍材料均反映出古代朝鲜半岛的仓库制度与中国的仓库有着千丝万缕的联系,这与汉四郡以来中国简牍文化向朝鲜半岛辐射,百济和孙吴、南朝各代政权的友好交流密切相关。韩国木简在东亚简牍文化的传播中,起着连接中国、日本的重要中介作用。

作者关于百济与中国贷食制度的比较研究,也颇为精彩,利用的是1996年长沙走马楼出土的3世纪前期“贷食”竹简、2008年韩国扶余郡出土的7世纪初百济“佐官贷食记”木简。中韩两地的“贷食”简在形制、内容、字形等方面,既存在区别,又存在联系。传世文献和简牍材料均反映出百济的贷食制度与秦汉魏晋南北朝时期的贷食制拥有千丝万缕的联系,作者将之归因于这与百济和东晋南北朝各代政权的友好交流密切相关。难能可贵的是,作者还注意到日本藤原京遗址出土的内容相类的贷食简,以及日本《律令·杂令》中“官半倍”的谷类贷食规制与百济贷食制度之间的内在联系,进一步将视角引向东亚文化圈。

三

通读全书,虽然题为《韩国木简研究》,聚焦于高丽王朝以前古代国家百济、新罗的简牍文化,但是其所涉论题内在张力颇大,时时注目横向的东亚文化联系。作者引证李成市近年关于东亚木简文化传播过程的分析:中国大陆(A)→朝鲜半岛(A’→B)→日本列岛(B’→C),这里最为引人注意的其实是A’和B’昭示着文化受容国绝非照搬,而是主动选择性吸收并促使新的变化。

这正是单纯以某一文明中心向外辐射自居所忽视的,A与B、C之间存在表象上的相似和相同,或许是东亚诸国虽然常常被中国人称作“同文同种”或同属于所谓汉字文化圈,但始终是独立于汉字文化之外的文化体系的根本原因。也就是我们曾经强调过的,自古代的高句丽、新罗、百济、日本开始,其摄取中原文明的同时都在极力保留本民族的传统和风俗。

以韩国语(朝鲜语)为例,它本身是一种与阿尔泰语系有着诸多相似特征的黏着语,虽然现代韩国语中有统计学意义上的四分之三比例的“汉字词”,即来自汉语的借词,但如果仔细比对,其中相当一部分数量已经与今日汉语意义迥异。而且,更重要的是,另外四分之一的“固有词”充当的角色更为核心。

现代韩文书中的汉字

此外,越来越多的证据显示,古代朝鲜半岛与日本对大陆文化的摄取,对象并非限于汉文明,在移民、宗教、制度、物品等诸多文化中有不少来自草原和内亚的文明要素。同样以韩国语为例,如果将其与阿尔泰语系语法结构对比,我们能够看到诸多基本层面的高度相似性。除此之外,我们还可以找到更多的例子,有些历史现象更为直观,例如朝鲜半岛粟特裔移民的来源(刘永连《朝鲜半岛康安诸姓群体初探》,《文史》2013年第2辑),就清楚地说明介于中原和草原之间的东北亚,在文化受容上的多源与多元特征。

放眼东亚甚至东部欧亚更广泛区域的内在交流互动史,虽然存在强势的文明外向传播,但这并不表示一向被视为文化圈边缘的成员只是一味被动接受,除了如李成市所指出的变异后再传播的情况,实际上还存在逆向传播、交叉传播。仍以朝鲜半岛为例,高丽时代雕造的八万大藏经,经过高丽王朝僧人和王室的努力,融合吸收了北宋开宝藏和契丹大藏经的精华。到了近代,中国本土的大藏经体系散佚残破,日本采取高丽大藏经为底本铅字排印大正新修大藏经,成为当代世界佛学研究和佛教史研究的最具影响的版本之一。

朝鲜半岛历史与文明的再研究,或许是我们发现中国、反思东亚、回望古代的重要途径,目前中国学界业已热烈推动多年的“域外汉籍研究”和“从周边看中国”已经取得不少进展。“在日本、朝鲜文献中还可以看到很多本国人忽略,而异域人所关心的历史细节,这些细节是本国文献所不载的。”(葛兆光:《想象异域》,中华书局,2014年,第15页)“这批域外汉籍对中国文化的每一步发展都作出了呼应,对中国古籍所提出的问题,或照着讲,或接着讲,或对着讲。从公元八世纪以降,构成了一幅不间断而又多变幻的历史图景,涉及到制度、法律、经济、思想、宗教、历史、教育、文学、艺术、医药、民间信仰和习俗等各个方面,系统而且深入。”(张伯伟:《域外汉籍研究丛书·总序》,《中华读书报》2007年7月11日)这些业已展开的大规模研究,带有鲜明的自觉意识,其中所强调的汉字文献作为一个整体,“即便需要做分类,也不以国家、民族、地域划分,而是以性质划分”的观念非常有见地,值得更多的历史学人关注。

除了汉字文献,历史研究者特别是民族史研究学者,在使用非汉语文献方面也有悠久的传统。例如,对于已经死亡的古突厥—回鹘文献、西夏文文献、契丹文字的解读,对于满文档案的大量使用,等等。这其中既有与汉传佛教密切相关的文献,也有能够与中原帝王诏敕对应的译本,更有汉文典籍无法完全承载的异域信息,对于中国内外文化交流细节和实相的揭示功莫大焉。当然,无法回避也无须回避的是中原汉文典籍的重要性仍然是根本性的,新材料的使用常常是与瀚如烟海的传统材料合璧时才更加光芒万丈。

古代文化交流面相的多样性附着于历史本身的复杂性之上,历史女神又恰好馈赠给人们或来自地下,或藏之异域府库,或形诸他族文字的记录。对于这些记录,诸多像本书作者一样的学者在孜孜不倦地释读、研究。至少从目前的研究成果来看,在东部欧亚区域内——中国古代帝国及其“周边”的世界,文化传播的中心与边缘并非一成不变。

而作为可以被重新发现的“朝鲜半岛”,应该不止海东一个。它们和海东的朝鲜半岛一样,亲近中原古国,受容汉字文明,保存本土文化,衍生新型文明,有时也反哺中国。

它们是谁,它们在哪里?

如果能积累更多像本书一样细致而专门的汉字文化史研究、中外文化交流研究的成果,更自觉地综合运用中国、边地、域外的多维视角及其史料,或许我们会有更为丰富的学术发现,能更为透彻地理解汉字文明之于历史和当下世界的意义。

原文刊载于《澎湃新闻》私家历史4月30日。经冯立君博士授权发布。本文较原文有所改动。

开卷有益返回搜狐,查看更多

责任编辑: