余华:被文字耽误的搞笑达人,幽默与悲剧的绝妙交融!

大家都知道脱口秀咋回事了,它就是那种以搞笑、调侃和临场发挥为主的表演风格。

其实这事儿最开始是让演员在台上通过说话、动作和观众玩互动,像大家熟悉的那位脱口秀高手周立波啥的。

随着网络越来越火,脱口秀也变得人人爱听了,还有个别名叫“段子手”。那些会讲笑话的人在网上放视频,可都是红得发紫,吸粉吸到手软!

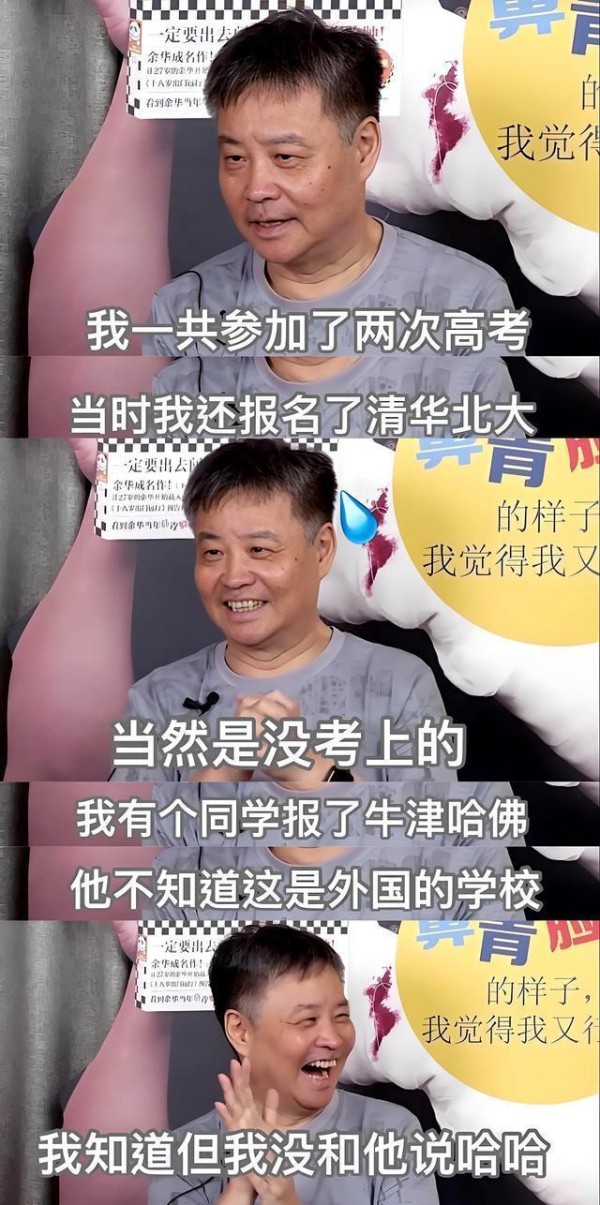

这位主角简直是个说话高手,可偏偏他在执笔为生,大家都调侃他是被文字耽误的搞笑达人,意思就是说,要是不写字,他早就成了全国闻名的脱口秀明星了!

话说,这小子偏偏就爱写东西,结果搞出个12万字的小长篇,挣了1500多万,连诺奖得主莫言都忍不住夸他是天才,让人心里直发毛!

这小子虽然长得跟周立波没法比,不像个风流倜傥的绅士,反倒是个农民工模样,穿衣服也随便,头发乱得像鸡窝一样。可一开口就说得人哈哈大笑,幽默得让你喷饭,简直就是文坛里无敌的搞笑高手!

有一次在个节目里,主持人问他咋能写得不拖沓,他嘿嘿一笑,把原因说成是因为小的时候做过阑尾手术,那玩意儿被切掉了,搞得写作一气呵成!

他就是这么说的——

他小时候觉得自己有演艺的灵气,每当犯了错,老爸准备给他点教训时,他就开始拿肚子作怪,像个小戏精似的喊疼!

有那么一次,他的演出简直是一团糟!

当他再次喊着肚子不舒服时,老爸用手搭了搭他右下边的肚皮,问道:“这儿疼吗?”他不停地点头,像个小鸡啄米。

接着老爸问:“是不是先在胸口闹疼啊?”

他还是在那儿频繁晃脑袋。

那天晚上,老爸就把他扛到医院,直接送进了开刀的地方。

他瞬间觉得,事情有点飘了!

已经来不及了!

当护士把他的手脚绑上准备动手术的时候,他急得大喊:“我已经不痛了,快放我!”

不管怎么叫嚷,他老爸觉得他是在装怂,结果就让人强行给他打了麻醉,直接把他的阑尾撇了。

他本来想给老爹讲笑话,没想到竟然被一刀捅了,结果阑尾没了!

他又嚷嚷着,家里连个阑尾都没了,爸爸的割了,妈妈的也割了,哥哥的也没影了,全家人就像过节一样干脆利落!

这段幽默简直让人笑到抽筋,就连周立波都得甘拜下风呢,哈哈!

这位作家就像鲁迅一样,常常向人家宣称自己是从医生变成了搞文字的。

他原本是个看牙的医生——这话听着有点扯淡,谁不会拿个工具拔个牙呢——他折腾了五年,拔掉了十万颗牙齿!

主持人问他为啥不当牙医,他立马回复:“我可不想天天盯着别人那张嘴,简直就是个无聊到死的风景区!”

再问他为什么要转行写作时,他一本正经地说想去文化馆上班,因为“文化馆里那些人整天在街上晃悠,我就特想去那里工作,毕竟那儿可以懒洋洋地不干活!”

结果我就捡起笔开始胡乱写故事了。

他嘞:“我虽然字儿不多,但写篇小说绰绰有余!”

这家伙居然说自己从没写过小说,基础也零零碎碎的,就去翻一本《人民文学》,琢磨什么地方打引号、逗号,哪里得来个句号。

我瞄了两页,行吧,赶紧动手写下去吧!

接着就动笔编故事了……

看到这一块,亲爱的读者们应该心里有数了,这个开玩笑的家伙就是余华呐!

余华自己说他写作的经历,明显是逗大家玩嘛,哪来的那么稀奇?其实他也就是看了两页人民文学,研究了一下标点符号,然后就自学成才了,哈哈!

老实说,余华这家伙嘴巴一开,真是个大牛!

莫言写作就像是随便扔个篮球就能得分,我写作就像踢球,结果90分钟了还在原地踏步,两边都没进!

哈哈,你这是在调侃咱们的足球队吧?

余华说写完一本小说后,感觉像是被老板开了,手上没得失业金!

哈哈,我就想问问他,难道失了业反而觉得爽歪歪?毕竟他的书一出,钱就像下雨一样哗哗地来了嘛!

余华有一次说,写东西啊,是得看时代变化的。他本来想起个名字叫杨红梅,可偏在疫情期间,大家都烦透了做核酸。那“杨”(阳)字当时就让人难受,立马改成殷(阴)红梅,不止这样,把她哥哥和老豆的姓也变成殷了,这老爹跟女儿一个姓,真是稀奇!哈哈哈——

瞧瞧余华这套思维!

有次余华瞎扯了一场足球比赛。

他和莫言、刘震云三个人,把另一个作家史铁生抬上火车,去了沈阳参加一场踢球的比赛。

史铁生双腿不听使唤,坐在轮椅上动不了。于是他们干脆把他推到球门前,“你就静静地坐着,把那个门看紧点儿!”

余华说,“结果那家伙连踢都不敢踢,生怕一脚把铁生踹坏了!”

哈哈哈……这真是让我笑喷了呀!

余华的意思就是,我这招太呛了吧,要是国足也来学学,找个坐轮椅的文豪去把门,说不定就能踢进世界杯了!

有人问余华:“你觉得你比鲁迅更厉害不?”

余华笑着说:“开什么玩笑,鲁迅可是洋溢的回来人,我是个赤脚医师,哪能跟他一个档次啊!”

余华老兄常常在大庭广众前唠叨他小说里的词儿有多美,他自己却一脸淡定地说:“后来的那些书评家都夸我语言简练,其实就是我认识的字不多嘛!”

有人问他:“中国的写书人跟法国的写书人有什么不同啊?”

余华来了一句:“最大的不同就是法国的作家写的是法语,而咱中国的作家搞的是中文!”

他这话说得跟放屁没啥两样,简直笑死人!

搞笑和唠嗑是脱口秀的拿手好戏,而余华可是这方面的专家丫!

说实话,余华也不是单纯嘚瑟,他嘚瑟也是有底气的,毕竟人家有点写作的本事和聪明才智嘛!

你绝对想不到,一位高考没过的“二流”牙医,眼看拔了整整一万颗牙,居然灵光一现想去写小说。结果不出一年就成了文坛的新星,四年之后全国皆知!

俨然余华的经历就像从地里拔出来的萝卜,竟然能翻身做主人。

他刚开始写作的时候,特别擅长描绘那些冰冷得让人毛骨悚然的场景,用血淋淋的方式把人生的苦逼全都抖搂出来,还表现得一脸淡定,感觉跟啥事都没发生似的。

这事儿跟他过去拉的那些锯是息息相关的。

余华的老爸是个拿手术刀的医生,老妈则是个护士,真是一家子白大褂!

瞧这事儿,余华小时候的大部分时光都在浙江海盐县的医院里混啊!

在那股浓烈的腥味儿里,他吞咽着死亡的滋味,感觉就像吃狗食一样习以为常……

余华十岁左右的时候,全家搬到了医院里的职工宿舍,正对着太平间(那儿放死人),他几乎每天晚上都能听到哭天喊地的声音,这让他对生死别离早就习以为常了。

他小时候在医院的停尸房里打盹,觉得那地方一点儿也不吓人,夏天热得要命,结果发现太平间居然像天然空调一样凉快得不得了!

那时候我就是在冷冰冰的地方打瞌睡,没别的啥感觉!

余华说他在太平间里睡觉,跟那些死人的一块儿待着,简直就像在玩闹一样!

他在作品里搞些死亡和恐怖的东西,咱也就不觉得奇怪了。

余华早期的书里有不少关于死亡、暴力和恐怖的内容,像《现实一种》和《鲜血梅花》这样的作品也挺出名,但说到最火的,那肯定是他的长篇小说《活着》了。

《活着》外头闪闪发光,里头却像是个殡仪馆,气氛冷得让人打颤!

书里的角色一个接一个地挂掉了,最后就只剩下主角福贵一人独自撑着活着。

《活着》是余华最牛的作品,给他带来了一大堆荣誉和好处。

这本书有12万字,眼下总共赚了1500多万的版权费(扣完税)。

2019年的中国作家富豪榜上,余华老哥稳稳当当地拿下亚军,主要得益于他那本《活着》赚的钱。

这个战绩连莫言都眼红,曾经调侃余华说:他写的字最少,赚的钱最多,简直是个牛人!

这家伙的书少了我一半,但挤兑出的影响力却让我感觉自己膨胀了一大圈!

《活着》这本书已经“横空出世”30多年了,大家还总是拿出来念叨,余华自己都调侃,说自己这一辈子就是靠这本书吃饭的!

有个记者问他《活着》这本书的创意从哪来,他回答说,睡了一觉醒来,发现自己还活着,心里就乐了。

再给他询问《活着》能得几分,他扭头来一句:“九点四喽!”

记者又问:“那0.6分到底哪阵风吹走了?”

“那0.6分你去找豆瓣问问呗……”余华一本正经地说道。

余华的《活着》主题压得人喘气,满是折腾和苦楚,可他却偏偏喜欢拿这部作品逗大家乐,这让读者忍不住调侃:余华就是把所有的苦都给了我们,把笑声留给了自己!

余华一听,直接笑成了个大花脸!

话说啊,《活着》之能这么火,跟张艺谋的导演手腕可真有分不开的关系呦!

张艺谋在八十年代末把中国电影推到国际舞台,其实他是靠拍一些前卫小说开始的。

就像莫言写的那本《红高粱》,刘恒的《菊豆》(最开始叫《伏羲伏羲》),还有苏童的《大红灯笼高高挂》(原著名为《妻妾成群》)这些小说一样。

这些电影火得不要不要的,张艺谋想着要更牛,就把心思放到更前卫的余华身上。

他原本打算拍他的中篇《河边的错误》,结果偏偏拍成了《活着》,真是搞笑!

那时候张艺谋找余华要个剧本,结果发现人家正在撸一部长篇,就急着想去瞅瞅。

当时《活着》还没写完,就被老张偷偷摸摸拿走了。

这部作品让张艺谋惊得像见了外星人,以为写得太有才了,结果转念一想,决定拍《活着》!

老张的《活着》简直是火了,1994年一放映,就嘎嘎地拿下了第47届戛纳电影节的评审团大奖,还捞到了美国影评人协会颁的最佳外语片奖和第48届英国电影学院奖的最佳外语片等各种奖项,真是牛得不行!

电影一旦蹿红,小说才算真的有门道了。

电影《活着》虽然比书好看,但思想深度却没追上原著的水平。

电影里那出事儿就在个小县城,人家里的日子过得还算不错。

徐福贵玩皮影戏纵使再傻,也不会落得太惨;而书里讲的那些农村事儿,条件那么差,种田、割稻累得像条狗,挖红薯当饭,一不小心就饿得脸都青了,这些电影可没给你展示出来呀。

最要紧的是,这些人的运气差得像天上掉下来的锅铲。

在小说里,徐福贵的家人全都下线了,悲惨得让人心疼;可是到了电影里,才死了四个,只有他的爸妈,还有他的小儿子友庆和女儿凤霞。

其它的,福贵的老婆家珍、女婿二喜,还有外孙馒头(苦根)都活得好好的,结果他的悲剧就像泡沫一样,没啥意思了。

特别是,张艺谋请来搞笑巨星葛优来演徐福贵,这就像给悲剧加了根香蕉,电影里多处都让人捧腹;可是余华描绘的就是一部超级悲情的戏码。

当然,前面那种更养眼,借着搞笑的那些特点把真实的悲伤给衬托出来,感觉别有一番滋味。

简单说吧,张艺谋一把推了余华,让他瞬间火到不行,在那些先锋作家里像鹤一样高出一片,比成名早的苏童都还要吸引读者,真是让人瞠目结舌。

到为止,年轻人心里,余华就是那种谁也比不了的大神!

就算余华没拿到诺贝尔和茅盾这两个文学奖,他照样过得风生水起,钱赚得比谁都多,名声更是响亮得像锣鼓!

跟莫言遭毛星火、司马南等人群殴相比,贾平凹和刘震云被批评家们骂得不轻,余华就像是在吃着冰淇淋,稳稳当当的没事儿!

这位大哥到处“咕噜咕噜”,专门讲笑话来“撞墙”娱乐圈,快成网红了。

老实说,《活着》这本书有点分量,它那种对苦难的敏感、对悲剧的深刻,以及命运起伏的情绪,真是中国文学里独一无二的。

余华在《活着》里把中国历史上几百年的社会风貌描绘得啪啪响,居然用才十二万字就讲了大半个世纪的故事,真是牛哇!

徐福贵身上的那种灵活、懂世道、能忍耐、爱乐观,还有点阿Q的精神胜利法,简直就是中国人的模范典型啊!

在这篇作品里,主角福贵就像个老婶子,天天跟命运杠上,不停地受气还不停地硬撑!

余华说了,人生就像一块咸菜,快乐和不快乐都没啥关系,生活就是要喘气,不是为了达成啥目标,而是真的只是……活着!

活着就像是大赛的入场券,只有拿了票的人,才能参加所有的比赛!

这是一种能把死神一耳光扇飞、把痛苦甩得远远的状态。

余华的这个想法展现了咱中国人那种骨子里的“硬气”,也让不少人挑刺。

著名的学术大咖堡子爷直言不讳地说,余华这家伙对中国文化那些糟糕的东西根本没啥自知之明。他还吐槽《活着》是“宁愿胡里胡涂地活着也别好死”这种奴性思想的宣传品。

当然啦,堡子是从全球的角度盯着咱们中国文学,要用诺贝尔奖的标准来审视余华,这感觉就像是有点儿心急火燎不想让人掉队的意思。

余华还达不到大家对堡子的那种盼头。

说实话,要真论证这堡子里的事,咱也很难肯定余华是在自个儿推广啥“奴性哲学”,毕竟书中那些角色不一定就是他这个人。

说不定,余华就是在客观地拿福贵的想法来晃悠。

毕竟,像福贵这种人就是无法躲开“宁愿苦活着也不想好死”的命运呀。

关键问题是,看余华讲话是从自个儿的角度出发,还是站在外头说事。

不管咋说,《活着》就是余华的巅峰之作,后来的《兄弟》《第七天》《文城》等长篇都没那么响当当了!

我觉得啊,余华在《活着》之后写的《许三观卖血记》,简直是更给力的作品!

这本书看起来把《活着》里的苦楚和悲伤都给淡化了,但更符合咱们的现实。为了生存去卖血,这种无奈感也很打动人,这事儿实践起来也是蛮容易的,感觉靠谱多了!

要是把《活着》里的福贵当成是被逼着“混日子”,有点儿像个奴隶,而许三观则是为了过活而拼命抗争,难道这不是算进步了吗?

虽然卖血不是个长远的办法,但为了活下去,他也是拼了点力,跟加缪说的那玩意有点像,明知道推石头上山没个戏。

跟莫言、贾平凹那些老把式比起来,余华小兄弟还算年轻。只要努把劲,肯定能再出几本好书,冲个诺奖回来!

别让他再当那个讲笑话的了……

#春季图文激励计划#

网址:余华:被文字耽误的搞笑达人,幽默与悲剧的绝妙交融! http://c.mxgxt.com/news/view/771096

相关内容

余华,一个被搞笑幽默“耽误”的天才作家从搞笑GIF看社交潮流:幽默与情感的交织

比沈腾还搞笑的跳高冠军张国伟,是一位被体育耽误的喜剧明星

#余华是被写作耽误的...

刘震云,“被写作耽误的喜剧人”

余华:差点被写作耽误的“音乐人”

63岁余华:从作家到95后新“顶流”,幽默与共鸣背后的故事

震撼!孙姐搞笑才华逆袭,成为颜值与幽默并存的女神

最新幽默搞笑语录句子 幽默搞笑语录(实用14篇)

刘昊然与肖央:双向不识的幽默误会背后