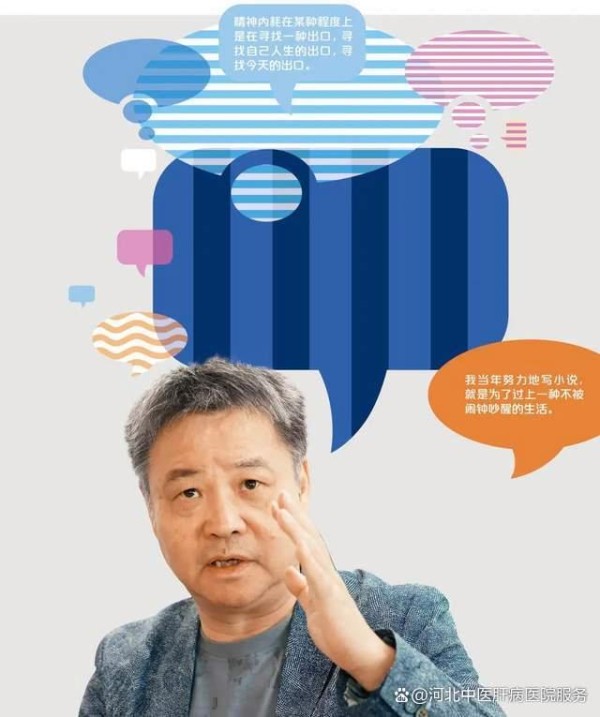

写出《活着》的余华,怎么成了年轻人的“知心小狗”?

余华善于自我解构,自己走下神坛,于是神坛变成广场,看客群众纷纷到场,就这样热闹了起来。

有这样一个作家,有人因为他写的文字哭,也有人因为他一两句话就大笑。

他写最沉重的严肃文学,国人难言的苦难,却过自洽的生活,再把痛苦都讲成笑话。

你可能听过他的各种故事——曾经是牙医,因为觉得口腔“是世上最没有风景的地方”,产生了想成为作家的愿望,而这个愿望来得也简单,不过是因为天天看到“文化馆的人在大街上晃”。

于是这个年轻人开始了自己的奋斗,和其他那个年纪的年轻人一样,无数次被主流拒之门外,终于坚持了下来,写出了《活着》《兄弟》《许三观卖血记》等刻在中国文坛历史上的作品。

这就是作家余华人生故事的前半段,而故事的后半段,和他的小说一样“急转直下”,如今的余华成了年轻人之间的一种密语,除了读余华的作品外,用余华的表情包、刷余华时不时冒出金句的短视频,成为流行。

这位年过半百的作家,似乎和年轻一代达成了某种精神共鸣,而仔细观察,背后的原因并不稀奇,代际背后,是相似的情绪在合奏回响。

追余华

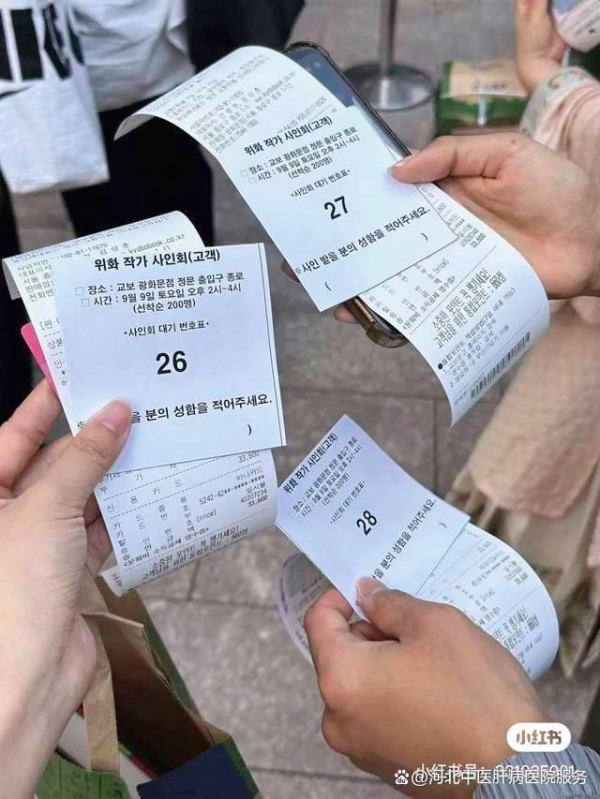

2023年9月,余华在韩国办了一场签售会,火热的场面不输明星见面会。

为了第二天能够排队进场,不少年轻人提前一天抢爆了活动举办场地周围的酒店,另一些抢不到酒店的,甚至带着睡袋,在周边随便找个地方躺一夜。

有人感叹,上一次这么拼,还是高考后第一次去见自己的爱豆,或者为了春运能够回家,买了站票冲上拥挤的火车。

第二天活动现场,人山人海中,原本就被称为“潦草小狗”的余华,在众多年轻面孔的拥簇中,显得更加“潦草”和茫然。

签售队伍排得很长,问题不断,所有人好像攒了一辈子的疑问,期待可以得到这位63岁的作家的解答。他们似乎把余华当成了菩萨、考神,甚至月老,有人求学业,有人求爱情,有人讨个吉利话,有人期待得到一些人生大事的指点,更多的人只希望收获一点点安慰。

余华韩国签售会现场排队等待的读者们。(小红书博主@Judy猪猪 供图)

默默也是“追余华大军”的一员,请了假专门去看余华。她在韩国留学,读的是社会学专业,她也坦白承认,自己只看过余华的《活着》,入坑是因为在B站(哔哩哔哩)上刷到余华的短视频——余华出席莫言作品《生死疲劳》的发布会,在现场连用了三个脏话感叹词,让她一下子被这位作家的真实和幽默触动了。

后来又看了贾樟柯执导的纪录片《一直游到海水变蓝》,这部纪录片通过马烽(已故,由其女儿回忆)、贾平凹、余华、梁鸿四代作家来讲述1949年以来的中国往事。

纪录片中,余华望着夜晚的海面说:“在我小的时候,看着这个大海是黄颜色的,但是课本上说大海是蓝色的。我们小时候经常在这儿游泳,有一天我就想一直游,一直游到海水变蓝。”默默被这句话彻底击中,好像看到了那个在小镇向往大城市的自己,为了“蓝色的海水”跳出家乡,奔赴北京。如今她又一次离开大城市,到韩国求学,仿佛和曾经的余华一样,为了心中一片蔚蓝,挣扎、求索、不顾一切去往远方。

每次她觉得生活学习有点累的时候,就会去看余华——论文写不下去的时候,她看余华说,曾经跟莫言一个寝室,他也写不下去,于是默默也学着给自己多点时间;受到打击了,她又看到余华说,自己曾经也不断被退稿,于是他想,要写得比目前发出来的小说都好,才能有机会,她也获得新一轮“死磕”的决心。即使得不到目前问题的具体答案,但也总感觉拥有了继续的勇 气。

她还举例,比如,有人问余华怎么看待年轻人求神拜佛,大众的观点是,神秘学的流行,对应着主观努力的衰退,但余华却说,还想求神,就是怀着明天会更好的希望,怎么不算是一种积极?又比如,有年轻人哭着问余华,该怎么平衡生活中的情绪,他没有指责矫情和眼泪,而是淡淡地答了一句:“累了就休息。”

余华如今成为年轻人精神慰藉的很大原因在于,他知道现在的年轻人很累,但并不指责年轻人的痛苦,单是看到与接受,就足够让所有年轻人感动。

而这些,不过是因为,余华自身懂得苦难。

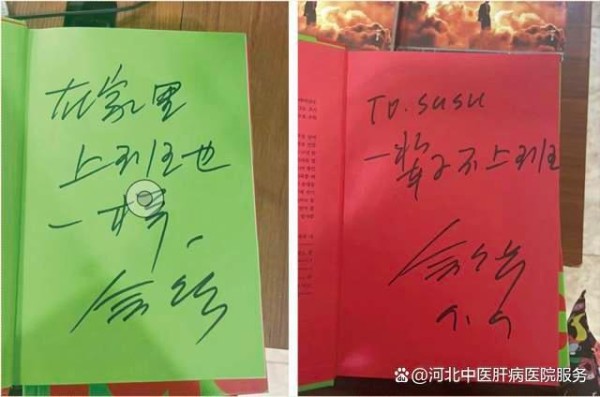

社交网络上,许多人晒出余华的to签,

(签名时写To某某,即名字,有时候还会有附言) 。

(小红书博主@我就是个 供图)

见证并记录苦难

余华生于一个医生家庭,童年时常出没在医院里,眼看着悲欢离合,在身边上演。

医院走廊总有血肉模糊的伤者,垂垂老矣的老人,以及各种身处痛苦的人们。年纪还小的他,就学会了和医生们在办公室伴着周遭的哭泣声吃饭、睡午觉。

医院旁边有太平间,小学四年级,余华第一次见到了死人的模样,平静的白布下是平静的身躯,微微发青的手指,蜷曲着垂落。

他没有吃惊,亦无恐惧,就这样接受了死是人生的一部分,它就是如此,会突然降临在生活中。

余华日后最广为流传的一句话,来自德国诗人海涅的《还乡曲》,“死亡是凉爽的夜晚”。

燥热夏季,只有太平间温度低,贪凉的少年余华喜欢去那里乘凉,即使周围是已逝去的人们,他依旧不觉得害怕,只是享受此刻静谧,与他们共处一片阴凉。

这也奠定了余华日后的写作基调,有人诟病他的作品中,总是有各种各样的死亡,甚至还有评论家称之为怪诞,不符合事实。在《活着》里,福贵的父亲坐马桶上摔死,母亲和媳妇劳累过度病死,他的儿子被医院抽干了血,女儿生孩子大出血,女婿干活时被水泥板夹扁,孙子吃豆子撑死。一些人眼里的怪异和不可能出现的苦难,正是另一些人的人生。而这些被从小见证人世悲欢的余华看见,又记录了下来。

除了他人的苦难,余华本人的成名之路,也并非坦途。

高中毕业那年刚刚恢复高考,余华和大部分同学一样,没有考中,直接被父母安排了工作,成了一名牙医。

这是他极其痛苦的一段时间,每天看别人的口腔,让他厌烦。他还年轻,有很多野心和梦想,他看别人写“秋天,我漫步在北京的街上”,开始向往遥远的北方。

做牙医的五年时间里,他看着一颗颗坏牙,坐在办公室望着窗外来来往往的人,数着已逝的日子,想着遥不可及的未来,突然觉得自己没有了前 途。

究竟怎么改变现有的一切?或许写作是一个答 案。

他后来笑称自己认字不多。笑话的背后是网友的感慨,“这样一个人想要在写作上有所成就,该有多难”。余华只能不断写、不停读,一次又一次投稿、失败、再投稿。等待是令人痛苦的,但余华日后每次提起,都用笑谈的方式说,每次邮差过来送信,他和父亲就知道,又是退稿。

就这样坚持再坚持,终于,余华等到了改变命运的那个时刻——他的一篇小说被《北京文学》选中,他成了一名不用再面对口腔的作家。

非常规作家

但余华和传统意义上的作家形象,又截然不同。

比如让余华爆火的“潦草小狗”梗,就是因为他的一张发型中分、表情略显严肃的照片和网络上一只小狗的照片看上去别无二致。在韩国延世大学举办讲座时,他回应了现场关于“潦草小狗”的提问,“我是接受这样的形象的”,穿了西装的他自己调侃:“今天是穿了西装的‘潦草小狗’。”

这样有趣的灵魂很难让人不爱。

余华对于工作的态度更是让深陷内卷的年轻人喜欢——

在医院上班时他就经常迟到,最终医院不得不专门在走廊装上一个铃,主要为了叫余华起床;去文化馆上班的第一天,发现大家都不准时上班,他顿时心情大好,心想这地方可算来对了。

余华和他的作家朋友们相处,也跟年轻人如出一辙——和史铁生踢球,专门把对方安排在球门前守着,吓唬敌方“看他们谁敢把铁生踢坏了”;读了莫言的《生死疲劳》,第一感觉是“很嫉妒”,甚至骂了一句脏话。

但聊自己和作品,他却像极了对夸奖过敏的年轻人。小说被赞语言简洁,他说:“那是因为我认识的字少。”和领导讨价还价,他又说:“只要你给我发稿,我从头到尾都给你改光明了。”

虽然成就斐然,但余华是一个实实在在、活生生的人,而不是语文课本上,三行总结其生平,感觉不到人情味的作家。他那些在网上爆火的、幽默的梗,也让人觉得,这个“身居高位”的作家和普通人一样,有喜怒哀乐、爱嬉笑怒骂,真实又坦率。

权威如果只是权威,总归隔着遥远的距离。余华善于自我解构,自己走下神坛,于是神坛变成广场,看客群众纷纷到场,就这样热闹了起来。

在《活着》正式出版之前,余华曾经写过很多个版本,其中第三视角的一个版本,已经写了快半本书,他始终觉得哪里不对劲。

有一天他突然觉得,这样的故事,用第一视角即“我”来叙述更加合理,更能代入读者的情绪,同时表现出命运的无常,写起来也更顺手,因为余华本就有一双看得见苦难与悲伤的眼睛。

余华虽然擅长写苦难,但他却从来不是苦难的鼓吹者。他说,“苦难就是苦难,不值得追求,磨练意志不过是因为无法避开。”

在上升通道变窄的今天,有这样一个已经功成名就的人,却从来不站在高处,和年轻人一起,看到年轻人的迷茫和无力,又在媒体面前,用自己的话语权,说出年轻人想说的那些话,或许是他被喜欢的原因。

毕竟谁身边,都缺少这么一个永远站在你这边的人。余华像极了一个从不扫兴的家长。在拼搏不一定有结果的时代,有人跟你说,再使使劲儿啊,不成功还是要找自己的问题,余华却说,如果有人跟你说有上进心就有好结果,那是鸡汤,可别当真。

网址:写出《活着》的余华,怎么成了年轻人的“知心小狗”? http://c.mxgxt.com/news/view/771102

相关内容

余华、莫言成为了年轻人心中的新“顶流”余华离婚后半年另娶,娇妻一句话让他写出《活着》迎来了事业巅峰

余华回应潦草小狗昵称:我发型变了看他们怎么办 网友笑称更像了

余华二婚娶娇妻陈虹,住6平方米地下室,写出经典作品《活着》!

离婚半年就另娶娇妻,美女有多旺夫?余华坦言:没有她我写不出《活着》

“怎么是这么个余华!”

余华:在中国年轻作家都是冲出来的,不是培养出来的

写小说的诗人谷禾:如果那只叫皮皮的狗生活在都市

[转载]外国人对余华《活着》作品的评价

余华、史铁生成年轻人“嘴替”,莫言有话说