余华:守着太平间长大,从牙医改行作家,写死29条人命后,火了!

"我一生唯一讨厌的作家是鲁迅"、"莫言写书只会吹牛,鲁迅从文也是凑巧"。

什么人如此狂妄,敢“蔑视”大文豪鲁迅,不把诺贝尔文学奖获得者莫言放在眼里?

在一篇散文中,此人直言不讳地写到,我一生唯一讨厌的作家就是鲁迅。

而在另一次采访中,此人对获得诺贝尔奖的莫言表示了不以为然:

"我跟莫言在一个宿舍住了两年,他说自己如何创作的那些话,比他创作本身还要虚构,《生死疲劳》他只用了四十多天就写完了。所以不要当真。"

此人是谁?有什么才华和资本竟敢如此"狂傲"?

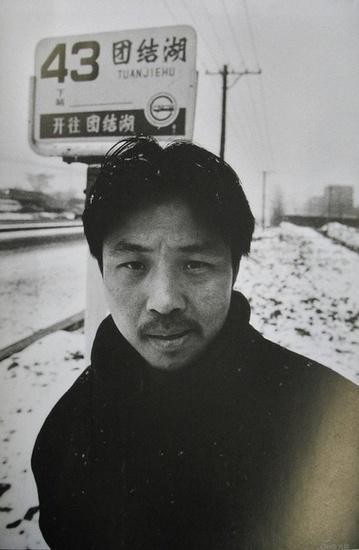

他叫余华,是一名作家。

他敢傲视群雄,是因为他有资本,在有百位批评家和文学编辑举行的的九十年代最具有影响的十部作品评选中,他一人独中两元,《活着》和《许三观卖血记》同时入选。 1998年获意大利格林扎纳·卡佛文学奖。2005年获得中华图书特殊贡献奖, 现就职于杭州文联。

余华,1960年4月3日生于浙江杭州,是当代作家。父亲华自治、母亲余佩文是他名字的来源。

余华跟鲁迅是老乡,鲁迅跟他自己经历相似,鲁迅学过医,余华在写作前也当过医生。

其实余华学医不是偶然,因为他父亲是一名不错的牙医,在余华不满周岁的时候,从杭州来到海盐县工作。

1970年,余华再次搬家,搬到了太平间旁边。

孟母三迁,最终成就了一个思想家。

而余华父亲搬家,却影响了作家余华的创作风格。因为父亲是医生,宿舍就是在医院,而且离太平间近在咫尺。

太平间常有的生离死别、悲天跄地,深深地刻在了小余华的脑海里,让他对生命的来去产生了浓厚兴趣。

当代医生不仅受尊敬,收入也不菲,七十年代的医生薪水低,没有红包,不过薪水不低,日子也是很滋润的。

所以小余华有条件买书读书,当然更多的是到图书馆借书。

不到三年,余华就读完了七十年代所有出版过的小说,而且读书到了痴迷地步,连课都不想上了。

所以1978年中国恢复高考的时候,余华名落孙山,只好跟父亲一样,当了一名牙科医生,这一干就是五年。

如果不是那次逛街,那次"奇遇",余华也许只能是一名医生,像所有的牙医一样,在修理无数牙齿的过程中默默无闻度过平淡的一生。

那是个周末,他在逛街时遇到了初中的同学,衣冠楚楚、西装革履,非常洒脱。余华非常纳闷,问同学说,你在哪上班这样洒脱。同学说,我在文化馆,整天闲着没事干,除了喝茶就是聊天和逛街。

余华问,怎么才能到你们那里工作呢?同学回答:绘画,作曲,写小说。

于是余华不再去上班,猫在家里一心一意开始写小说。

其实余华只是爱看书,对写作一窍不通,并非是文学天才,甚至日记都写不好。

但是余华有毅力,天资聪颖,喜欢思考,具备了一个作家的所有潜质。

但是多数作家的作品都不会百发百中,一炮打响,都是历经磨难、九死一生。

因为创作之路不是平坦的,甚至充满荆棘,英国悬疑小说鼻祖约翰克里希的作品就曾经有743次惨遭出版社枪毙。

余华也不是幸运儿,他的作品也经常遭遇被枪决的命运,到底枪毙多少,他自己也无法统计,只知道五年创作,写稿无数,一无所获,都被退了回来。

但余华天生不会认输,不会低头,他就像跟出版社结仇一样开始较劲,你越退,我就越写。

余华还一度很颓废的认为,出版界也有腐败和特权,只有那些有关系的人,作品才会被刊登。

这样想着,他的心里充满愤怒,这种情绪也影响到了他的作品风格,书里充满了血腥和死亡的气息。

有人做过统计,余华的前8部短篇小说,“写死”了29个人,都是非正常死亡。

不过后来,余华的风格开始改变,里面充满了正能量,充满阳光,充满了对人性的思考,对生活的赞美和讴歌。

到了90年代,余华开始进入收获期,作品经常发表,获得了不菲的报酬。

但是这时候余华开始迷茫,他觉得自己此前的作品没有深度,不感染人,他要摒弃功利心,静下心来,像矛盾、老舍那样写出一部震撼人心、能流芳百世的作品。

这时候一首歌传进了他的耳膜,歌名叫《老黑奴》。

快乐童年,如今一去不复返,亲爱朋友,都已离开家园,离开尘世到那天上的乐园,我听见他们轻声把我呼唤,我来了,我来了,我已年老背又弯,我听见他们轻声把我呼唤。

为何哭泣,如今我不应忧伤,为何叹息,朋友不能重相见?为何悲痛,亲人去世已多年。我听见他们轻声把我呼唤,我来了,我来了,我已年老背又弯,我听见他们轻声把我呼唤。

幸福伴侣,如今东飘西散,怀中爱儿,早已离我去远方,他们已到我所渴望的乐园。我听见他们轻声把我呼唤,我来了,我来了,我已年老背又弯,我听见他们轻声把我呼唤。

老黑奴太伟大了,他连续经历了父亲离世、姊妹远嫁、兄弟病故、妻离子散,最终被迫在纽约流浪,穷困潦倒,四年后独自死去。

这才是我要的深度!灵感来了,福贵的形象在心里诞生,慢慢丰满,三年后,余华的《活着》问世了。

在一开始写作《活着》时,余华使用第三人称来描写主人公福贵,写的很辛苦,总是卡顿,后来尝试改用第一人称,忽然下笔如崩,十分顺畅地写到成稿。

余华是这样自己分析的,使用第三人称,大家更多看到的是福贵的连番苦难,走不进福贵的内心深处,然而换成第一人称后,福贵这个人物的内心世界全部就被打开了,面对苦难时的精神心理的描写,就得到了汪洋恣意的喷发,读者也能真正走入福贵的内心,与他感同身受。

这本书引起巨大轰动,迅速占领全国各大书店,并且一举拿下意大利格林扎纳·卡佛文学奖,第三届世界文学"冰心文学奖"等众多奖项。

1994年,《活着》被张艺谋改编为电影,也在国际电影节斩获多项奖项。

余华说:

"做人还是平常点好,争这个争那个,争来争去赔了自己的命。像我这样,说起来是越混越没出息,可寿命长,我认识的人一个挨着一个死去,我还活着。人是为活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着。"

"最初我们来到这个世界,是因为不得不来;最终我们离开这个世界,是因为不得不走。"

从1993年出版至今,一版再版,总是供不应求,《活着》已经成为中国人的必读书之一。

余华在书中并没有致力于煽情。每一个沉重的悲剧都是痛苦的,但每个人却都能感受到孩子死去一般的麻木的力量,那也是一种真实的力量,活着的力量。

如果你经历了太多生离死别,人生磨难,举步维艰,请读一下这本书;如果你感到生活平淡,迷茫,没有人生的目标,请读这本书;如果你已经功成身就,想体恤人情冷暖、人间百态,还是要请你读这本书。

这本书,书名叫《活着》。

网址:余华:守着太平间长大,从牙医改行作家,写死29条人命后,火了! http://c.mxgxt.com/news/view/771101

相关内容

从牙医到作家,余华的成功离不开这个女人写出《活着》的余华,怎么成了年轻人的“知心小狗”?

作家童年经历与写作有多大关系?“冷酷”的余华告诉你

“网红”余华——作家圈里面的顶流段子手

从拔牙匠到作家富豪,活着就是信仰

余华:从文学边缘到经典作家的心路历程

余华二婚娶娇妻陈虹,住6平方米地下室,写出经典作品《活着》!

向这个余华打听另外一个余华

余华教高考作文就“文学已死”?新作口碑好将拍电视剧 操盘手称投资将破纪录

余华:被文字耽误的搞笑达人,幽默与悲剧的绝妙交融!