山东无棣系少昊氏族源地之初探

山东无棣系少昊氏族源地之初探

刘玉文

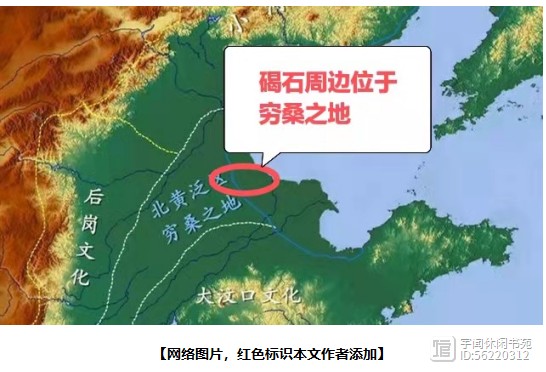

少昊名挚(鸷、质),是华夏文明共祖之一,因能修太昊之法,故称少昊。少昊又作少皞、少皋、小昊、少皓,史称穷桑氏、空桑氏、桑丘氏。少昊氏是我国东部沿海地区的古老氏族,崇拜鸟以鸟为图腾,在鲁北一带的从大汶口文化后期延续到龙山文化则是少昊氏的遗存。有学者进而认为少昊氏的族源地就在黄河入海口附近的今山东无棣与河北盐山一带。史籍中对少昊的出生添加了许多神话色彩,今借助相关文献资料,并结合无棣周边人文地理、古迹遗存、传说习俗等材料,拂去神秘的面纱。对少昊氏族源地试作附骥之初探。

一、【少昊之国地望-滨海穷桑之地】

【《春秋列国图(局部)》·无棣邑】

史学家李玄伯在《中国古代社会新研》中指出:“少昊氏是以鸟为图腾的氏族团体,而东夷人多以鸟为图腾,这一说法从另外的视角论证,少昊当为东夷人的首领,所立之国在东方。”蒙文通先生《古史甄微》云:“……穷桑少昊之墟,实二渠九河之地,为古代驱逐之场。……盖九河水草肥美,为耕牧之乡。”(1937年6月《禹贡半月刊》第七卷第六、七合期)

《山海经·大荒东经》记载:“东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此。”《说文》:“壑,沟也。”大壑,即深沟。深沟不可能在大海里,应在岸边。意即东海之滨有一道深沟,是少昊建国的地方。少昊就在这里抚养颛顼成长,后成为帝王(史称高阳氏)。

《今本竹书纪年》“少昊帝名挚……邑于穷桑,以登帝位,都曲阜。”《帝王世纪》:“少昊邑于穷桑以登帝位,都曲阜。故或谓之穷桑帝。”《尸子》(孙星衍辑本)卷上云:“少昊金天氏邑于穷桑,日五色,互照穷桑。”《晋书》:“少昊始自穷桑,而迁都曲阜。”少昊迁都或因“蚩尤豋九淖以伐空桑”(《归藏·启筮》),把“东海大壑少昊之国”与“少昊邑于穷桑”综合分析,就进一步明确少昊之国的具体位置在“滨海之穷桑”或“穷桑之海滨”。“邑于穷桑,都曲阜”是说少昊氏最初立国东海之滨的穷桑之地,发展壮大被推为氏族联盟的首领之后,少昊从穷桑之邑迁都到曲阜,名随族迁,就被称之为穷桑帝,于是把穷桑的名称随之带到曲阜,所以曲阜遂有穷桑之名。

“穷桑”,亦作“空桑、桑丘”,《说文》“穷,极也。”含有高、大之义,如:穷怒(盛怒)、穷观(大观) ;穷岫(高山)、穷陸(高地)等等。“穷桑之地”可理解为生长这高大桑树的地方。《帝王世纪》云:“颛顼始都穷桑,徙商丘。”颛顼迁都商丘可能与“共工氏振滔洪水,以薄空桑”(《淮南子·本经》)有关。《帝王世纪》又云“颛顼氏自穷桑徙商丘……在禹贡冀州太行之东北,逾常山及兖州桑土之野。”宋罗泌《路史》云:“空桑者,兖卤也,其地广绝。高阳氏(颛顼帝)所尝居,皇甫谧所谓'广桑之野’者。”明陈士元《荒史》:“空桑,兖地也,一曰'广桑’。”《说文》:“卤,咸地。” “兖卤,其地广绝”,与今鲁西北、沧州近海地区土地状貌一致。“广桑之野”正与《尚书·禹贡》:“济、河惟兖州……桑土既蚕……厥贡漆丝”桑蚕特产相符。无棣所在的渤海郡的贡赋记自有载以来都是贡绢、丝、绵,说明此地桑蚕兴盛。

“穷桑、空桑”还有“鸟族居地”之意。汉语属于属于汉藏语系,古汉语中词汇发音或可从今藏语中找到踪迹,“穷桑、空桑”含有“鸟族居地”之意。古史微在《三星堆文明管窥(一):神鸟崇拜与空桑传说》一文中说:“(穷桑)《左传·襄公四年》和《离骚》称为“穷石”,《吕氏春秋》称为“空桑”(中古音作“穷桑”),《华阳国志》称为“瞿上”其原音可与今山南藏语的Khyung tshang比较,义为神鸟之居,或者叫鸟族之地。”

(https://www.163.com/dy/article/EM343RFS05439WVS.html)

上述简析,再结合网络图片所标注的“穷桑之地”,可初步推定少昊“邑于穷桑”的地望应在今山东无棣碣石及周边区域。

二、【古籍中少昊出生地之辨析】:

少昊氏发祥于远古“人神杂糅”的洪荒时代,所以古籍中大都认为是少昊的母亲与天上的太白金星(白帝)感应受孕,降生于叫做稚华之野(渚)的花鸟岛上。暂就以下的古籍记载分析:

1.《路史》卷十六·后纪七·疏仡纪:“元为纪姓,配于类氏曰娥。居河之微,逆星流槎,奏便媚之乐。乐而忘归。震而生质。白帝子也。既生,其渚为陵。”

2. 《太平御览》卷八百七十三《休征部二》,引《休子》曰:“少皞生於稚华之渚,渚一旦化为山,郁郁葱葱焉。”(据考证,“休子”为战国齐人,属墨家)

3.《竹书纪年》:“帝挚少昊氏,母曰女节,见星如虹,下流华渚,既而梦接意感,生少昊。帝登位,有凤皇之瑞。”

4.晋·皇甫谧《帝王世纪》云:少昊“母曰女节。黄帝时有大星如虹,下流华渚。女节梦接意感,生少昊,是为玄嚣。邑于穷桑,以登帝位,都曲阜,故或谓之穷桑帝。”

5.晋·王嘉《拾遗记》:“母曰皇娥,处璇宫而夜织。或乘桴木而昼游,经历穷桑沧茫之浦。时有神童,容貌绝俗,称为白帝之子,即太白之精,降乎水际,与皇娥宴戏,奏(女更)娟之乐,游漾忘归。……。帝子与皇娥泛于海上,以桂枝为表,结熏茅为旌,刻玉为鸠,置于表端,言鸠知四时之候,……皇娥倚瑟而清歌曰:“天清地旷浩茫茫,万象回薄化无方。涵天荡荡望沧沧,乘桴轻漾着日傍。当其何所至穷桑,心知和乐悦未央。”……白帝子答歌:“四维八埏眇难极,驱光逐影穷水域。璇宫夜静当轩织。桐峰文梓千寻直,伐梓作器成琴瑟。清歌流畅乐难极,沧湄海浦来栖息。”及皇娥生少昊,号曰穷桑氏,亦曰桑丘氏。”

尽管上述记载不尽一致,但可柔和梳理出一个比较完整的故事梗概:少昊的母亲名叫皇娥(女节)“居河之微” → 夜织疲倦→逆星流槎”(迎着启明星,乘木筏昼游)→在穷桑之浦与神童(白帝之子)邂逅→ 二人“泛于海上”→ 来到“沧湄海浦”的“稚华之渚” 栖息→ 听到“奏便媚之乐”“游漾忘归”→在渚上刻鸠立表→皇娥震而生质(挚、雉)”→ “(雉华)渚一旦为陵,郁郁葱葱焉” →少昊“邑于穷桑“(广袤桑林,鸟族居地)→后登帝位迁都曲阜,号称穷桑帝。”

对几个关键字、词,略作解释:

①居河之微:河,是古黄河的专称。《说文解字》:“尾,微也。” 《说文解字注》:“古亦假微为尾。”《汉语大字典》“微,通尾。”汉刘熙《释名》“尾,微也,承脊之末稍微杀也。”水流的下游曰尾,“我住在江尾”, 《水经注》:“与清河合,自下为派河尾也。”“居河之微”,就是居住在黄河下游尾闾处。

②逆星流槎:逆,即迎着;槎,木筏;星,指启明星(太白金星),《诗经·小雅·大车》:“东有启明”《韩诗》注云:“太白,晨出东方为启明。”启明星出现在东天。该句意为“乘木筏迎着东方的启明星顺流而下。”

③沧茫之浦、沧湄海浦:浦,《玉篇》:“水源枝注江海边曰浦。”《新华字典》:“水边或河流入海的地区。”《尔雅·释水》“水草交为湄”,沧湄海浦,即沧海之滨大河入海口水草繁茂之地。

④稚华之渚:稚,通雉,长尾野鸡,故称华虫。《尚书·益稷》“日、月……华虫,作会(绘)。”,唐杨炯 《公卿以下冕服议》注云:“华虫者,雉也。”就是古代帝王服饰“十二章”图案上的野鸡图形。“雉华”即“华雉”即野鸡的美称。渚为“水中陆地(洲岛),“稚华之渚”就是美丽的凤鸟岛。

⑤“便媚之乐”,迷人醉心的美妙乐曲,此处不是人间乐队演奏,而是岛上百鸟争鸣的天籁之音。

把上述的故事连贯起来叙述:少昊的母亲叫娥(皇娥),居住在黄河入下游入海口附近。夜里纺织疲劳无聊,凌晨迎着东方的启明星,划着木筏沿河顺流而下,在穷桑之浦与邂逅一位自称白帝(太白金星)之子的神童,与他人乘木筏到达大河入海口之海滨,登上一个美丽的花鸟岛上,听到百鸟争鸣的柔美动听声音,流连忘返,就在美丽的鸟岛上刻鸠立表,即以鸠鸟为图腾建立家园,皇娥受到神童的感应怀孕,生下一个男孩儿,取名叫质(挚、鸷、雉,)就是少昊。那座花鸟岛,后来那花鸟岛变成一座郁郁葱葱的山丘。少昊长大后在穷桑之地立邑建国,名叫穷桑氏,也称作桑丘氏。穷桑氏强大后被推为部落联盟的首领,他登上帝位后,就从穷桑邑迁都到曲阜,号称“穷桑帝。”

少昊的族源是那座美丽雉华之渚,后来变成“郁郁葱葱的山丘”。如果对古兖州济水、黄河入海口之间的海滨进行实地考察,一定会发现这座“郁郁葱葱的山丘”就是今山东无棣县北部的碣石山。

这里地处“九河下梢”。少昊之乐曰“九渊”(《乐府诗集》),蚩尤蚩尤“登九淖以伐空桑。”(《绎史》卷五引《归藏》)。曲辰先生认为:“'九淖’之指,地望在今渤海西南古黄河九流入海处附近地方。”(曲辰:《蚩尤·历史上真实的蚩尤》2010-02-05)

我国先民很早就有了对桑的崇拜,今无棣秦属厌次县,治今惠民桑落墅。方志记载,桑落墅“秦始皇三十七年(前210年)秦皇东巡驻跸于此,桑枝偶落,故名,并置厌次县。”阳信县有薄姑祠,又称蚕姑庙,为阳信八大景之一“薄姑春晓”。说明自古以来就与“桑”有渊源。蒙文通先生云:“穷桑少昊之墟,实二渠九河之地,为古代驱逐之场。……盖九河水草肥美,为耕牧之乡。”(蒙文通:《古史甄微》1937年6月《禹贡半月刊》第七卷第六、七合期)九渊、九淖、与九河有渊源;空桑、穷桑、桑丘与《禹贡》“桑土既蚕”有关。《山海经》“东海之外大壑,少昊之国。”《说文》:“壑,沟也。”大壑就是大沟,黄河下游九河之列以“沟”名之者,唯有无棣沟一条大壑。所以何光岳先生云:“少昊的所在地望在北方,〈路史·后纪七〉说“既生,其渚为陵”,注引〈休子〉云:'少昊生于稚华之野,一旦为陵,郁郁葱葱焉’。稚华即今河北省盐山县东南,汉置高成县,当系皋(按,皋与高通)族居此而得名……盐山县在五千年前曾是无棣河入海处。”(何光岳:《东夷源流史》江西教育出版社 1990.8) 张德苏教授进一步论证说“《路史》'其渚为陵’之载与今盐山、无棣一带的地貌相合。今盐山东南部及无棣县域内仍多湖沼,其陵即古所谓盐山,亦称'碣石’,今属无棣县,名曰'大山’或'马谷山’。大山虽甚低,海拔63.4米,但能与周围之渚对比极为鲜明。《休子》之'一旦为陵’之论也有事实上的根源,它内含着人类早期对无棣大山形成的模糊记忆……孤零零的黑色山体,矗立于平原广泽之中,也是很自然的事。今河北盐山至今仍有关于少昊的众多传说与遗迹,少昊族居此,则重黎氏亦当距此不远。”(张德苏:《重黎氏族源试探》·《德州学院学报》2017年05期)

【学界认定的雉华之野】

何光岳先生认为“稚华即今河北省盐山县东南”,他论证说:“少昊的所在地望在北方,《路史·后纪七》说他“既生,其渚为陵”,注引《休子》云:'少昊生于稚华之野,一旦为陵,郁郁葱葱焉’。稚华即今河北省盐山县东南,汉置高成县,当系皋(按,皋与高通)族居此而得名……盐山县在五千年前曾是无棣河入海处。”(何光岳:《东夷源流史》江西教育出版社 1990.8)

张德苏教授认为“雉华之野在盐山县无棣一带”。张教授说:“《路史》'其渚为陵’之载与今盐山、无棣一带的地貌相合。今盐山东南部及无棣县域内仍多湖沼,其陵即古所谓盐山,亦称'碣石’,今属无棣县,名曰'大山’或'马谷山’。大山虽甚低,海拔63.4米,但能与周围之渚对比极为鲜明。《休子》之'一旦为陵’之论也有事实上的根源,它内含着人类早期对无棣大山形成的模糊记忆……孤零零的黑色山体,矗立于平原广泽之中,也是很自然的事。今河北盐山至今仍有关于少昊的众多传说与遗迹,少昊族居此,则重黎氏亦当距此不远。”(张德苏:《重黎氏族源试探》·《德州学院学报》2017年05期)

丁景元:《鸟夷图腾少皞始 陈桥兵变太祖立》:“据《路史》一书《注》引休子云:'少皞生于稚华之野。’稚华即今河北盐山县东南。后率众鸟夷族人南迁,'邑于穷桑,以登帝位,都曲阜,故而谓之穷桑帝。’”(《文明》2005年11期)

盐山王有才先生也说:“据《路史》一书《注》引休子云:'少昊 (嗥)生于稚华之野。’稚华即是今河北盐山县东南。据《左传》、《帝王世纪》记载,少昊名叫挚。他的母亲,《帝王世纪》说是“女节”,《拾遗记》说是“皇娥”。《春秋元命苞》载:黄帝之时,有大星如虹,下流华渚(今河北盐山东南),女节在梦中幻觉这颗巨大的流星落在身上,意感而生下了少昊。”(《凤凰之子---盐山历代名人简介》)

赵继福先生云:“少昊生于'稚华之野’(今河北省盐山县东南)。”(《山东省曲阜寿丘少昊陵》https://www.meipian.cn/10qopmq9)

李胜贞先生说:“少皞氏的所在地望既在北方,据《路史·后纪七》说他'既生,其渚为陵。’注引休子云:'少昊生于稚华之野,一旦为陵,郁郁葱葱焉。’稚华即今河北盐山县东南,汉置高城县,当系皋族居于此地而得名,随因其东南有盐山而改称盐山县。少皞氏由皋城南迁。”(湖南省安仁李胜贞《李氏源流考》)

《左传·昭公十七年》郯子曰:“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”同时列举了少昊氏以五鸟、五鸠、五雉、九扈24种鸟命名氏官(即24个分支),其中“玄鸟氏司分”“鷞鸠氏司寇”(春秋齐国原为鷞鸠氏之域),反映了少昊之国丰富多彩的鸟图腾崇拜。

“无棣”与无鷩(wú bì)、无夷、墨翟、牟狄,为同音异书名词(族名、地名)。既然雉、夷、鴺相通,那么“无棣”既是“无雉(夷、鴺)”。无棣”的基本含义即是“雉(鴺)大首领”, 雉(鴺)就是这个氏族的图腾。则“雉(鴺)大首领”就是“凤鸟氏族的大首领”。 少皞名挚(雉、鸷),与少昊生于雉华之渚的描述相符。

少昊又作少皋,皋也是一种鸟名。《康熙字典》:“皋,又禽名。《汲冢周书》文翰者若皋鸡。【注】皋鸡似凫,冀州谓之泽特。古书“凫”指的就是鸬鹚(鱼鹰)又乾皋,鹦[母鸟]别名。又寒皋,鸜鵒別名。”《汉语词典》第11425页第8卷:“皋鸡,亦作“皐鸡”。鸟名。似凫,有文彩。”《三国志·魏志·文帝纪》载:“延康元年四月,铙安县言白雉见。”被视为祥瑞之征。《魏书》:“太祖(曹操)才力绝人。於南皮,一日射雉获六十三头。”

【雉华之野(渚)得名】

碣石、无棣沟一带为何被认为是“雉华之野(渚)”,雉(zhì),上古音读如“di”,今闽南语读音:“di4”。汉语上古音无zh、ch声母,zh、ch读如d、t。如郑(鄭),与奠同音,读如“dian”;陈、田同音,读如“tian”等等。《说文》:“花,本作华。”华,通花。雉,古称“华虫”,华虫指五彩野鸡,是 古代帝王公侯冕服上的画饰。《尚书·益稷》:“予欲观古人之象,日、月、星、辰,山、龙、华虫,作会(绘)。”《周礼·春官·司服》:“王之吉服……则鷩冕。”郑玄注:“鷩(bì),画以雉,谓华虫也。”唐·杨炯 《公卿以下冕服议》:“华虫者,雉也。”《新三礼图》云:“鷩,雉名,即华虫也。华虫,五色虫也。”因汉高祖刘邦吕皇后名雉,汉人避讳把雉称为野鸡,后世沿用。雉,“雉,古音同夷。周礼雉氏。故书作夷氏。大郑(郑兴)从夷。后郑(郑玄)从雉、而读如鬀。……杨雄赋辛雉卽辛夷.”(清代 段玉裁《说文解字注》)《康熙字典》:“又《玉篇》鴺,山鸡也。”长尾山雉曰“翟(dí)”,《尔雅·释鸟》:“鸐(dí),山雉。”郭璞注:“尾长者。”翟,古同“狄”。 王献唐先生云:“今山东无棣县,即春秋时齐之无棣邑,《管子》所谓北至于无棣者,棣、狄音通,无棣犹言牟狄,牟狄犹牟夷,夷亦可称狄。”“翟即狄,夷可称狄,故有牟狄之无棣。......鲁北部,故各处均有狄名,无棣亦其一也。”又云“《穆天子传》之(河伯)无夷…….王(逸)、郭(璞)注文无夷之为冯夷确然无疑。”“其呼河伯为牟夷,犹呼墨子为墨翟;墨翟犹牟狄,犹以无棣名地也。”(《炎黄氏族文化考》青岛出版社·2006年)李亚彬先生云:“墨翟之'翟’即是雉……古人常把它视为凤凰。(李亚彬《中国墨家》宗教文化出版社·1996年)”清代学者王念孙、王引之父子在《经义述闻·卷七》中云:“训诂之要,在声音不在文字。”

雉,古文字作 ,与鹈、鴺形似。

因雉、棣、翟(鸐)、狄、夷(鴺)古同音相通。所以“无棣”,可能是无夷(鴺)、无雉、无翟的同名异书的族名、地名。“无”在先秦不是否定词,“无”含有“舞、大、丰、首领”等含义。棣可能源于远古氏族崇拜的图腾鸟名。

无棣是雉的产地,《海丰县志》(康熙九年版)卷之三·风土志,记载本县禽类物产有“雉”。古无棣生产雉,《三国志·武帝纪》记载曹操“尝于南皮,一日射雉获六十三头”一日射雉获六十三头,可见雉之多。汉末建安中,曹丕为五官中郎将,与友人吴质在南皮射雉,传为佳话。曹丕《与朝歌令吴质书》:“每念昔日 南皮之游,诚不可忘。”南朝谢灵运诗云:“念昔渤海时,南皮戏清沚。”唐陈子良有“东郊斗鸡罢,南皮射雉归”名句。《太平寰宇记》卷六十五,沧州南皮“燕友台,在县东二十五里。〈魏志〉云:魏文帝为五官中郎将,与吴质重游南皮,筑此台燕友,故名焉。又名射雉台。”射雉台在南皮城北,一说是齐桓公所筑。如明代嘉靖《河间府志·古迹》中明代礼部侍郎陈琏((1369一1454)《雉台夕照》诗云:“伊谁住崇台,云是齐桓公。当年较此猎,射雉推豪雄。匪耽一时乐,要收九合功。遗址宛犹在,常带夕阳红。”清诗人刘址:《射雉台》“小白当年曾中钩,登台射雉启雄犹。青齐霸略今何在,烟雨迷离芦荻秋。”南皮就是因齐桓公北伐山戎驻扎此地修缮皮革用具而得名皮城,因北边还有一座皮城,故称“南皮城”。齐桓公驻军此地,组织射雉田猎也是古代练兵常礼。

古代“白雉”出现,被记入国史“五行志”,认为是太平盛世或英明帝王出现的符瑞,古无棣的“白雉”多次被记入国史,如《三国志·文帝纪》载,延康元年“夏四月丁巳,饶安县言白雉见。”白雉出成为曹丕受禅的祥瑞征兆记入国史。《新元史·五行中》:“至元十五(1278)年四月,济南无棣县献白雉。”《水经注》载无棣沟流经南皮、饶安,东北流至盐山(无棣碣石)入于海。 白雉古时为瑞鸟,白雉出视为天下太平符瑞物征,华夏中原献白雉,载于国史者罕见,饶安、无棣各占其一,“献白雉”的最早记载是3000多年前周成王年幼周公居摄六年“越裳(国)献白雉”(《尚书大传·卷四》)还引得屈原发问:“厥利维何,逢彼白雉。”(《楚辞·天问》)李白也有“东风日本至,白雉越裳来”诗句。无棣、饶安献白雉著于国史,南皮射雉成为后世典故,足见古无棣沟流域之华雉繁衍之盛况。无棣沟流域不但雉类繁盛,而且出瑞鸟白雉,享誉棣与雉通,雉古称“华虫”,雉华,纪华虫(雉),无棣沟流域盛产华虫(五彩野鸡),故为“雉华之野(渚)”。

三、【无棣周边与少昊氏有关的地名】

【高、皋、藁、鄗】姓氏、地名,是古代氏族活动的活化石。王献唐先生说:“地名多由氏族得名,氏族名由地起,亦以氏族名地,互为因果”。少昊也作少皋,皋通高。无棣北部碣石山一带属高成,西汉置高成县(晋改为高城县),“高成”即“皋成”,因少皋得名。何光岳先生说“汉置高成县,当系皋(按,皋与高通)族居此而得名。”高成县所在的渤海郡还有“高乐县”, 渤海郡也是高姓郡望,出过不少帝王将相,北齐皇族高氏、隋代丞相高熲、隋末义军首领高士达、唐初丞相高士廉、唐初丞相高季辅、唐诗人高适、宋代名将高琼等。

再稍一伸展,附近还有高昌、高宛(千乘郡);高唐(平原郡);高郭、高阳(涿郡);藁城(真定国),高提(信都国),鄗、高邑(常山郡),春秋时附近还有个皋落氏。这些“高(皋)”地名在这片土地上的密集存在不是偶然的,肯定少昊氏族定居、游移有关。《山海经》“东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此。”颛顼史称“高阳氏”,今河北与雄安区相邻的高阳县就是源于高阳氏,据古文献记载“颛顼佐少昊有功,封于高阳”即此。 《吕氏春秋·古乐》:“颛顼生自若水,实处空桑,乃登为帝。” 又称玄帝或黑帝,为主宰北方之神,河北高阳县就因颛顼高阳氏居住得名。这一连片的“高”或与《汲冢周书·王会解》记载有“高夷”有族源关系,皋也是一种鸟名,似鱼鹰。《康熙字典》:“皋,又禽名。《汲冢周书》文翰者若皋鸡。【注】皋鸡似凫,冀州谓之泽特。学界认为“高夷”也是鸟图腾,高夷源于少昊氏学界似无争议。

【与修、蓚、重、穷、般相关的地名】《左传·昭公二十九年》:“少皞氏有四叔:曰重、曰该、曰修、曰熙……世不失职,遂济穷桑。” 孔颖达疏:“四叔,少昊之子孙。”。

四叔其一曰“重”:渤海郡有重合县、重平县,附近还有“重丘县”;

四叔其一曰“修”:渤海郡有“修市”、“蓚县”;

《山海经》:“少昊生般”《路史》少昊“次妃生般”,无棣有般河,附近有般县(今乐陵市南,属汉平原郡)。

《元和姓纂》云:“少昊生挥,为弓正。以弓为姓。”无棣邑附近有“弓高县”(隶沧州)。

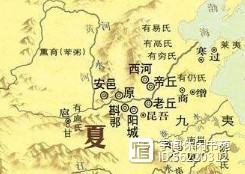

《史记·五帝本纪》:“少皞氏有不才子,天下谓之穷奇。”穷奇的弟弟叫“穷申”。

汉渤海郡有“穷河邑”,穷河邑或以穷河得名。古无棣附近有“有穷国”,“有穷国在今山东德州北。”(顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》第14页,商务印书馆2004年版。) 周清泉先生说:“空桑氏在古籍中多作穷桑氏或有穷氏。”(周清泉:《文字考古》第153页,四川人民出版社2003年版。)古有“有穷国”。 《左传·襄公四年》:“昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石。”念海先生云:“有穷国在今山东德州北。”(顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》第14页,商务印书馆2004年版。)杨向奎先生云:“〈水经·河水注〉谓'平原鬲县,故有穷后羿国。’盖羿入穷石后,乃号有穷也。鬲县在今山东德县境,穷石与此不能相远。近傅孟真先生谓穷石即穷桑……盖'石’与'桑’为同纽字,又阴阳可以对转,即知穷石应为穷桑,则穷石之地望易求矣。(《禹贡半月刊》第七卷第六、七合期,1937年6月)香港中文大学劳思光教授云:“殷人原居砥石(即碣石)……《世本》云昭明居砥石,按'砥石’即'碣石’。盖古舌上音与舌尖音、舌叶音等均不分,故'碣’与'砥’音近……盖相土之'海外有截’,亦近可指山东海滨地区。”(劳思光:《新编哲学史》卷一·广西范大学出版社·2005-10)由此可证,少昊四叔之一的“该(亥)”及其后裔(如商族先人王亥)一直在无棣碣石山一带活动。姓氏及以姓氏命名的地名是上古氏族活动的活化石,无棣及周边聚集这么多与少昊氏有关的地名,说明这一带是少昊氏活动的主要区域。

【《夏时期黄河下游氏族》无棣附近:有鬲氏、有穷氏】

【无棣碣石与少昊氏族裔的太阳崇拜】

少昊的昊,从日从天,是头顶太阳的人。朱骏声《说文通训定声》云:“ 皋,此字当训泽边地也。从白。白者,日未出时,初生微光也。”《尸子》云: 少昊“邑於穷桑,日五色,互照穷桑。”是少昊帝本身就像太阳那样能发出五色之光。

《春秋玄命苞》曰:“日有三足乌者,阳精。”《淮南子·精神训》曰:“日中有踆(cūn)乌”,高诱注云:“踆犹蹲也,谓三足乌。”三足乌既是太阳中“神乌”。扶桑即穷桑,是少昊的族源地。日中有金乌鸦,是太阳神与神乌组合,可见少昊氏是鸟崇拜与太阳崇拜于一身的部氏族,同时说明少昊氏对“乌鸦”的崇拜。《诗经·商颂 》“天命玄鸟,降而生商”,玄,黑也。其中的玄鸟(黑鸟)不一定就是燕子,很可能是乌鸦。

无棣碣石山就有一个和太阳神乌同名的美称——“老乌山”、“乌鸦山”。《太平寰宇记》《金史·地理志》等史籍中均记载“无棣有老乌山”,《海丰县志》(康熙九年版)卷二·记载:“马谷山,按〈金史〉无棣有老乌山,或云即此。”明代礼部尚书杨巍《存家诗稿》已被录入《四库全书》其卷一,《马谷山》诗有“昔名乌鹊山,不见乌鹊飞。”卷二有《赠车镇村族叔三老》中有“宅邻广武墓,树接乌鸦山。”说明以“乌”名马谷山年代久远。少昊就是太阳鸟,老乌山就是太阳山。据甲骨学专家们考证,少昊是商人的先祖,商人奉太阳为神。丁山先生说:“观于相土之子名昌若,其孙名粮圉,均与大海神话有关,可见昭明相土所居商邱,决在海滨。《汉志》渤海郡有章乡,又有章武县,其得名之故,虽不可考,我认为既是原始的商邱。”

无棣属古渤方国(薄姑、博父)。商代卜辞中有“咸截渤,尊延”(《合集》3.6903)“其截我在渤”(《甲》36))“王其观日出,其截于日” (《屯南》2232)“王其往,观于渤日”(《文》708)《诗·大雅·》:“截彼淮浦”,毛传:“截,治也。”宋镇豪先生云:“祭典称截,截者治也,居也,齐也,意同于《尧典》说的'宅’,有度居,依据,测度,揆度之意。”“'截’祭当属于揆度日影定方向之祭。”(宋镇豪:《甲骨文中反映的农业礼俗》,《纪念殷墟甲骨文发现100周年国际学术研讨会 》2003年03月01日社会科学文献出版社)“观于渤日”“ 王其观日出”, 意谓殷王来渤方进行祭奠、巡视、观日出等重大活动。张俊杰先生认为:“商王观察日出而治祭日神,有认识自然现象和辨识太阳视运动规律的内在内容,其治祭自有揆日测度天象标准的祭礼意义。在举行的祭礼中,还施行了■杀牛牲、祀祝、焚烧、沉玉于河等一系列祭仪。”(张俊杰:《夏商生活史》)渤方国海滨只有无棣碣石突兀渤海之滨,亦即少昊出生地“其渚为陵”“日五色,互照穷桑”的地方,商王举行盛大的“观于渤日”“截渤”祭祀活动必然选择在无棣碣石山进行。

“王其往,观于渤日”,金岳先生论证道:“渤海地方日光幽美,殷王到渤方以后,还常去海边观日。'王其往,观于渤日’,后世秦皇汉武东游碣石,或效殷王之'观渤日’。”(金岳《滹沱河商族方国考——论燕初并灭商族方国》《文物春秋》1995年02期)无棣碣石与太阳神结缘的老乌山的名字,很可能与古代祭祀太阳神之神乌有关。

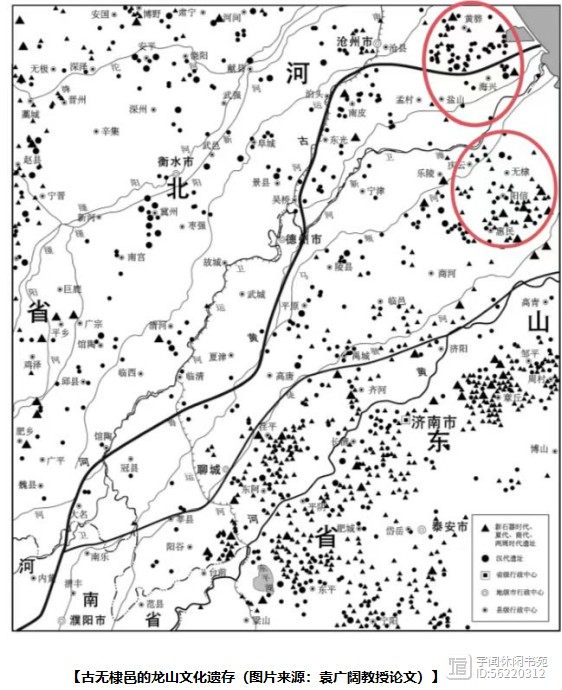

【无棣周边考古文化发现】

龙山文化,泛指中国黄河中、下游地区约新石器时代晚期的一类文化遗存,史学界认为少昊氏地区是山东龙山文化的源头。

1978年无棣水湾镇出土新石器时期石钺一件,属于龙山文化时期,石钺是由生产工具、武器演变为为权力和威严象征的礼器,多为酋长、部落首领所占有。石钺是原始社会史前文明最高军事指挥权的代表之物,是皇权王者的象征。石钺出土,证明无棣在新石器时期就有大型族群定居。

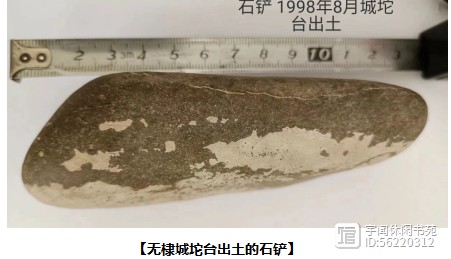

1998年8月,在无棣碣石山东北城陀台出土石铲一件,经鉴定也属于龙山文化时期文物。

1988年秋,在中国山东省无棣镇韩家窑遗址上,出土红、灰褐、黑褐色陶片,经鉴定为窑址、陶片为龙山文化遗迹。

1986年发现的沧州哑叭庄龙山文化遗址,出土大量新石器时期文物,其中有代表龙山文化的磨光黑陶片。

【喇叭庄出土的磨光黑陶大盖器(新石器时代)】

近日,黄骅郛堤城遗址(属古无棣邑)发现的黑色陶片,从制作工艺上分为“绳纹黑陶”、“光面黑陶”,从形状上可分为有“壶状”、“蛋壳黑陶”、“平底黑陶”。其中一种像蛋壳状黑陶呈现胎薄而轻盈,其显著特点是“薄、硬、光、黑”。这些特点的黑色陶片,与“龙山文化”时期黑色陶片相似。

滨州龙山文化时期境内遗址,目前已发现34处,其中新石器时代的后李文化,前后延续约一千多年时间,在此不予赘述。

通过对相关文献资料的综合分析,并结合无棣及周边龙山文化遗址的发现和大量的出土文物印证,可知无棣及其周边上古属穷桑之地,无棣碣石附近乃上古“稚华之渚(野)”,龙山文化时期,无棣周边是以鸟为图腾的东夷氏族活动的繁盛时期,与传说中的古帝少昊邑于穷桑相吻合,所以初步推定山东无棣系少昊氏的族源地。此乃初步探析,仅以一孔之见与同仁分享商榷。

网址:山东无棣系少昊氏族源地之初探 http://c.mxgxt.com/news/view/893414

相关内容

《山海经》中也包含有“古无棣”信息少昊的后代姓氏探究

山东鸟图腾部落,少昊鸟史传奇

华夏族起源之谜解密:少昊与东夷部落的融合

十三、黄帝与太昊、少昊之间到底是什么关系?

少昊简介 上古人物之华夏部落联盟的首领少昊

中国上古五帝之一:少昊

三皇五帝神圣事:少昊是太昊后裔,黄帝时东夷之帝,崩葬在曲阜

少昊金天氏简介

太昊和少昊是什么人?太昊和少昊之间有什么关系?