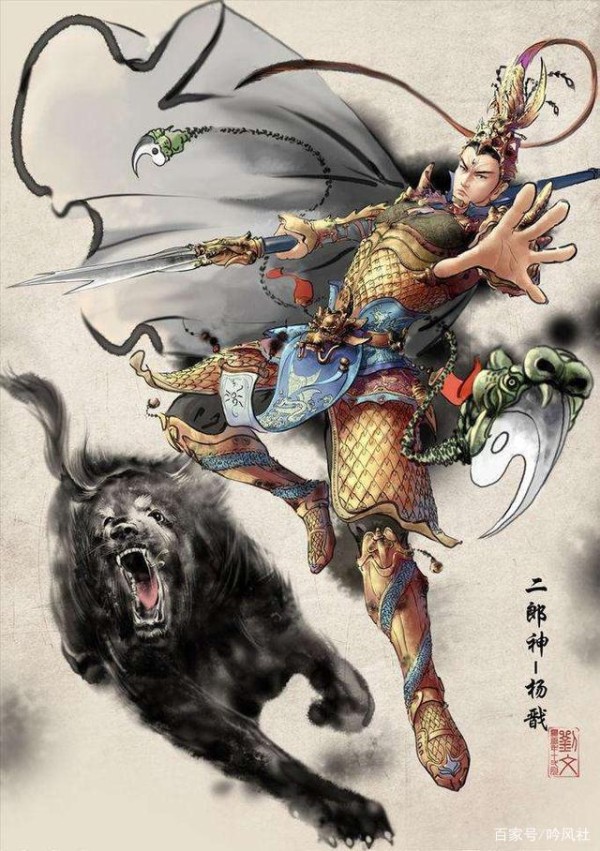

不止杨戬一个,二郎神的形象演变

由于《封神演义》与《西游记》的脍炙人口,二郎神杨戬这一人物形象可说是中国人气最高的神话英雄之一,也常常以高傲、强大、嫉恶如仇的形象活跃于银幕间与游戏中,并且时至今日仍然有一些地区延续着对二郎神的信仰。但二郎神并非在诞生伊始便是我们熟悉的杨戬,甚至三种主要的二郎神形象——李冰次子、赵昱、杨二郎全部形成后的很长一段时间内,这三种形象都是平行发展的共存关系。

1、 最古老的二郎神——李冰次子

目前可考的最早出现"二郎神"字样的文献,为唐崔令钦的《教坊记》,但这里的"二郎神"是作为曲调名被记录下来,《教坊记》的内容也是叙述唐开元年间的教坊制度与艺人轶事,《二郎神》仅仅是三百二十四个曲调名之一。但并不是说此书的二郎神完全无法提供名字以外的线索,这些曲目是以类别为顺序排列的,《二郎神》之后的曲名皆与"醉"字有关,而之前的排除一看便知毫无关系的曲调《北门西》,依次是《煮羊头》、《羊头神》、《河渎神》。宋时灌口地区常常通过屠羊来祭祀灌口二郎神,则唐时对二郎神的祭祀,大抵已与后世相差仿佛,但并不知此二郎神的具体情节。

李冰一系是二郎神原型中出现最早、史料记载最多的一大源头。李冰次子作为"二郎神"而存在,最早出于北宋蜀人张唐英的《元祐初建二郎庙记》:

"李冰去水患,庙食于蜀之离堆,而其子二郎以灵化显圣"。

详细的记载在南宋朱熹的《朱子语类》中可以相互印证:

"蜀中灌口二郎庙,当初是李冰因开离堆有功,立庙。今来现许多灵怪,乃是他第二儿子出来。初间封为王,后来徽宗好道,谓他是甚么真君,遂改封为真君。"

朱熹强调了李冰次子的存在,但是建庙的原因却是李冰开离堆。而李冰在二郎神信仰出现以前,就已是一位具有神话色彩的人物,《太平广记》引唐《成都记》的李冰斩蛟故事如下:

"李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫相望。冰乃入水戮蛟。己为牛形,江神龙跃,冰不胜。及出,选卒之勇者数百,持强弓大箭,约曰:"吾前者为牛,今江神必亦为牛矣。我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者。"遂呼吼而入。须臾雷风大起,天地一色。稍定,有二牛斗于上。公练甚长白,武士乃齐射其神,遂毙。从此蜀人不复为水所病。至今大浪冲涛,欲及公之祠,皆弥弥而去。故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也。祠南数千家,边江低圯,虽甚秋潦,亦不移适。有石牛,在庙庭下。唐大和五年,洪水惊溃。冰神为龙,复与龙斗于灌口,犹以白练为志,水遂漂下。左绵、梓、潼,皆浮川溢峡,伤数十郡。唯西蜀无害。"

虽此记载已可追溯至晚唐,治水斩蛟、化作牛形均是后世二郎神故事的重要蓝本,但描述中并无李冰次子的存在,而名叫"二郎神"且与后世有传承关系的信仰却已在盛唐出现,虽已无文字记载,但很难否定二者具有联系的可能。但目前可考的最早的李冰治水神话,尚无李冰次子的存在,唯一比较接近的是南朝李赝的记载:

"蜀守父子擒健鼍,囚于离堆之趾"——《治水记》

但其记载并未说李冰之子是次子。而李二郎作为正神受封,是源于五代十国时期的前后蜀,但入宋后,李二郎在官方祭祀中地位下降,李冰却保住了王的封位:

"永康崇德军广英惠王次子仁宗嘉佑八年八月诏永康军广济王庙郎君神特封灵惠侯,差官祭告。神即李冰次子,川人号护国显应王,开宝七年去王号。至是军民上言神尝赞助其父除水患,故有是命。政和八年八月改封昭惠显灵真人。"——《宋会要》

自仁宗朝二郎神被纳入官方祭祀以来,二郎神随着蜀地与外界交流的增多,渐渐成为全国性神明,在神宗时期京城已有其祭祀:

"元丰时,国城之西,民立灌口二郎神祠,云神永康导江县广济王子,王即李冰也。《会要》所谓冰次子郎君神也。宋后敕封灵惠侯。"——高承《事物纪元》

至徽宗朝,二郎神被从"灵惠应感公"加封为"昭惠灵显王",在宋朝的祭祀中,王的前缀长短是有高下之别的。相对已成为五字王的李二郎,此时李冰仅仅是三字王,甚至曾历经从广济王被转封"灵应公",五年后才又得封"英惠王"的漫不经心。可以说此时无论官方祭祀还是民间信仰,李二郎的地位都已超越了其父。

而从李二郎的故事本身看,很多我们熟知的二郎神故事已具体而微。《蜀都碎事》中的李二郎"其像俊雅,侍从擎鹰牵犬",已和我们认知里二郎神的形象相若;《蜀梼杌》中李二郎更是"珠帽锦袖,执弓挟矢",《李公子治水记》中李二郎奉父李冰之命前去斩蛟,同行的还有"梅山七圣"。而在道教神明赵昱兴起后,李二郎也并未退出历史舞台,相反,在和赵昱、杨二郎的互相吸收中,直到清末民初,仍有文人以李二郎锁孽龙为母题进行创作,而此时的李二郎,身上已颇有赵昱和杨二郎的色彩。

虽然民间给历史名人乃至神魔塑造子嗣是常有的,但在李二郎形成后,李冰反而退居幕后作为李二郎来历的交代背景,其事迹完全出自李冰的神话,这种替代却是罕见的。其原因至今没有一个能让所有人信服的解释,有一种观点认为,"二郎神"指的是李冰与他的儿子两尊神明的并称,后来逐渐被望文生义成为李冰次子。此说证据不足,姑做一家之言存之。

2、 道教的二郎神——赵昱

为了与佛教抗衡,道教不断吸收佛教世界观,并推出佛教人物的道教对应版,如"化胡为佛"这一观念将如来设置为太上老君化身,道教世界观中也颇多吸纳佛教观念,佛教有观音菩萨,道教也有太乙救苦天尊。二郎神赵昱的出现,据说是为了对抗佛教的护法神二郎健力,但而今二郎健力已无人知晓,包括赵昱在内的二郎神却家喻户晓。

最早记载赵昱的,是托名柳宗元的志怪杂事录《龙城录》:

"赵昱字仲明,与兄冕俱隐青城山。从事道士李钰。隋末,炀帝知其贤,征召不赴,督让益州太守。臧臜强起,昱至京师,縻以上爵,不就,乞为蜀嘉州太守。时犍为潭中有老蛟,为害日久,截没舟船,蜀江人患之……昱乃持刀投水,顷,江水尽赤,石崖半崩,吼声如雷。昱左手执蛟首,右手持刀,奋波而出。州人顶戴,事为神明……见昱青雾中,骑白马,从数尊者,见于波面,扬鞭而过……太宗封神勇大将军,庙食灌江口。"

虽托名柳宗元,但宋时朱熹、洪迈(《夷坚志》与《容斋随笔》的作者)皆疑其为北宋伪书。有一条有力证据是,如果赵昱在唐太宗时期被封为神勇大将军,那么唐人杜光庭为代表的道书中,为何全然不见赵昱踪影?则可知《龙城录》既伪,赵昱此人也是虚构人物,绝不能将"赵昱斩蛟"视为唐传奇。而赵昱虽然行二,也庙食灌江口,但是在李二郎得到广泛信仰的两宋,赵昱根本无法和李二郎分庭抗礼。

而到了元时,在道教徒的不断努力下,赵昱终于成为新的二郎神主流。《三教源流搜神大全》的作者却对《龙城录》的赵昱传奇进行了再创作的加工处理。《搜神广记》共收录五十七神,其中道教神占四十九位,只有八位是儒释之神,其道教倾向十分明显。对于赵昱,《三教源流搜神大全》如同对其余人一样采用旧文加以再创作,这一润色堪称脱胎换骨:

"清源妙道真君姓赵名昱,从道士李珏隐青城山,隋炀帝知其贤,起为嘉州太守,郡左有冷源二河,内有犍为老蛟,春夏为害,其水汛涨漂渰伤民。昱大怒,时五月间,设舟船七百艘,率甲士千余人,民万余人,夹江鼓噪,声振天地,昱持刀入水。有倾,其水赤,石崖奔吼如雷,昱右手持刃,左手持蛟首,奋波而出。时有佐昱入水者七人,即七圣是也。公斩蛟时,年二十六岁。隋末天下大乱,弃官隐去,不知所终,后因嘉州江水涨溢,蜀人见青雾中乘白马引数人鹰犬弹弓猎者波面而过,乃昱也。民感其德,立庙於灌江口奉祀焉。俗曰灌口二郎。太宗封为神勇大将军,明皇幸蜀加封赤城王。宋真宗朝,益州大乱,帝遣张乘崖入蜀治之,公诣祠下求助於神,果然,奏请于朝追尊圣号曰:清源妙道真君。"

除了文字润色,《三教源流搜神大全》正式将赵昱定义为二郎神。其中将《龙城录》赵昱的"骑白马,从数猎者"改为"乘白马,引数人鹰犬弹弓猎者",显然是为了向李二郎的形象靠拢,更添加了七圣情节。

此后,民间的二郎神已渐渐成为赵昱,其影响可从杂剧中窥视一二。

"周山破戮天吴,曾把共工试太阿。谁数有穷能射日?某高担五岳逐金乌。小圣灌口二郎神是也,奉观世音法旨,救唐僧走一遭……【越调】【斗鹌鹑】看了些日月盈亏,山河变迁。灌口把威施,天涯将姓显。郭压直把皂鹰擎,金头奴将细狗牵。背着弓弩,挟着弹丸。濯锦江头,连云栈边。"——《西游记杂剧》

"喜来折草量天地,怒后担山赶太阳。我是那五十四州都土地,三千里外总城隍。吾神姓赵名昱,字从道,幼年曾为嘉州太守。嘉州有冷、源二河,河内有一健蛟,兴风作浪,损害人民。嘉州父老,报知吾神。我亲身仗剑入水,斩其健蛟,左手提健蛟首级,右手仗剑出水,见七人拜降在地,此乃是眉山七圣。吾神自斩了健蛟,收了眉山七圣,骑白马白日飞升。灌江人民,就与吾神立庙。"——《二郎神醉射锁魔镜》

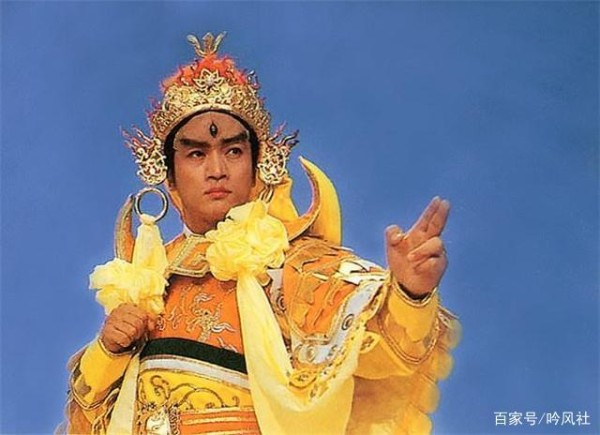

可以清晰看出,此时的二郎神正是赵昱,而他的形象与我们熟知的杨戬重合颇高——神武威风、牵细犬持弹弓、除魔灭祟、召眉(梅)山七圣。只是此时的二郎神未必全是现代杨戬那种美男,如《二郎神醉射锁魔镜》中,二郎神"身长万余丈,腰阔数千围,面青发赤,巨口獠牙";《二郎神锁齐天大圣》中,二郎神虽然衣着与我们熟知的杨戬相类——"头戴三山帽,蟒衣玉带,手执如意"、"跨骑着追日白龙马,手执三尖两刃刀",却是神怪面目,令人敬畏——"青脸红髯,神通广大,变化多端"。在我们熟悉的《西游记》里,二郎神的绝招"法天象地"一旦开启,便容貌更改,本来清秀的面庞变得凶恶,这正是杂剧二郎神的影子。

"那真君抖擞神威,摇身一变,变得身高万丈,两只手,举着三尖两刃神锋,好便似华山顶上之峰,青脸獠牙,朱红头发,恶狠狠,望大圣着头就砍"——《西游记》

赵昱的兴起虽晚,但影响十分深远,几乎占据了整个梨园。但是不代表此时李二郎已经消亡,相反,元至顺元年有朝廷赐封李二郎为"英烈昭惠灵显仁佑王"的记录,明时《中都记》作者未详二郎神源流,于是含混地说"二郎神有二"——李二郎为"今祠清源真君",赵昱为"清源妙道真君"。虽然如此强加对应不可取,但"二郎神有二"这一结论倒没有错误。而至明清,两神虽仍各有香火,但在民间的影响力均已远不能和新出现的杨姓二郎神相抗。

三、我们最熟悉的二郎神——杨戬

我们知道封神演义里精通八九玄功,在商周之战履历功勋的阐教弟子杨戬以及西游记中与孙悟空进行一场惊天动地大战的二郎神。但是西游记与封神演义并非同一作者,世界观也大不相同,《西游记》中只是说二郎神姓杨,而《封神演义》中虽讲述杨戬诛杀梅山七怪,但没说他是灌口二郎。其实,二郎神杨戬这个今天看来天经地义的搭配,最早并非出自对二郎神杨戬塑造定型的《西游记》、《封神演义》,而是清末鼓唱词《沉香救母雌雄剑》始言明杨戬是"临江灌口二郎神",从此"二郎神杨戬"这个名字才成为经典神话符号。

那么,为什么会出现后来居上的杨姓二郎神呢?我们不妨回溯过去,看看是否曾出现过杨二郎。答案是肯定的,宋朝《太平广记》中曾出现"杨二郎"这个组合。但可惜的是,这个"杨二郎"和张三李四并无区别,只是姓名与数字的组合,和灌口二郎神毫无关联。

"又言:"杨郎在养安寺塔上,与杨二郎双陆。"又问:"杨二郎是何人?"答曰:"神人耳。又有木下三郎,亦在其中。"又问:"小金前见车马何人?"曰:"此是精魅耳。本是东邻吴家阿嫂朱氏,平生苦毒,罚作蛇身。今在天竺寺褚树中有穴,久而能变化通灵,故化作妇人。"又问:"既是蛇身,如何得衣裳著?"答曰:"向某家塚中偷来。"又问:"前抱来者何物?"言"野狸"。遂辞去。即酌一杯令饮,饮讫,更请一杯与门前镬八。问:"镬八是何人?"云:"是杨二郎下行官。"又问:"杨二郎出入如此,人遇之皆祸否?"答曰:"如他杨二郎等神物,出入如风如雨。在虚中,下视人如蝼蚁然,命衰者则自祸耳,他亦无意焉。"言讫而去。"——《太平广记卷三百四十 卢顼》

可以看到,这个"杨二郎"和其余神怪没有什么实质性区别,更和灌口二郎神毫无关系。

那么,如果说《太平广记》的杨二郎不是灌口二郎神,杨戬这个名字是否与历史上赫赫有名的、和经略幽燕童贯并称的宦官杨戬有关呢?胡适持这种观点。他曾说杨戬与童贯、良师诚搜刮地皮,而宋朝二郎神信仰又极其繁盛,百姓在二郎神诞辰献土祭拜,于是敢怒不敢言的百姓用"二郎神"作为杨戬这位大权贵的代号。但这一说法尚有待考证。手下,"搜刮地皮"与"献土",一为残暴的剥削,一为百姓为求护佑而自发的行为,是具有本质不同的。而元杂剧的二郎神尚是赵昱,便是《西游记》也未言杨二郎名叫杨戬,故此说未必为真。

此外还有两说

其一,宋代官方祭祀二郎神时极其铺张,每年要杀四万头羊,"羊"与"杨"谐音,故"羊二郎"就是"杨二郎"。而劳民伤财的祭祀,就和杨戬这等权贵对百姓的搜刮一般,故不堪其苦的百姓将杨戬与二郎神等同。但此说似也无法解释宋明之间的元,戏曲中二郎神何以都是赵昱,故也不可以当做结论。

其二,便是从"劈山救母"这一进行探源。

"大圣道:'我记得玉帝妹子思凡下界,配合杨君,生一男子,曾使斧劈桃山的,是你么?'"——《西游记》

在元杂剧《沉香太子劈华山》、《劈华山沉香救母》中,杨二郎都是杨姓书生与张仙姑所生之子。所以《西游记》与《封神演义》中,都对"杨"这一姓氏进行了继承,并最终定型。但这也无法说明《封神演义》为何以杨戬为名字。

时至今日,二郎神杨戬已在长期的历史发展中,成为被人民群众喜闻乐见的神话英雄。毕竟相比套用历史人物的李二郎,杨戬的时间线源头更早;而劈山救母的身世,则是李二郎与赵昱所不具备的。而《西游记》中杨戬与孙悟空的旷世大战、再遇合力铲除九头虫,更是让他以和孙悟空亦敌亦友的身份活跃于银幕上。但是我们回看治水患、弹弓、细犬、三尖两刃刀、梅山七圣这些内容,不难发现其对李二郎与赵昱的继承融合。二郎神的丰富与完善是宗教与文学的共同作用,但二郎神杨戬这一经典神话人物的定型,却是大众选择,至今二郎神杨戬也保持着为大众喜爱的活力。

网址:不止杨戬一个,二郎神的形象演变 http://c.mxgxt.com/news/view/901951

相关内容

封神演义:杨戬会八九玄功,实际并不是72变,而是真有72个二郎神二郎神杨戬的身世与亲戚关系

二郎神明明是正面形象,为什么会和罪大恶极的奸贼杨戬同名

二郎神杨戬的原型与名字来源

《封神演义》里的杨戬跟《西游记》里的二郎神是同一个人吗?

杨戬和二郎神是一个人吗?他们是什么关系?

二郎神杨戬的故事(大整合版)

探秘二郎神杨戬:天庭的战神传奇

杨戬与二郎神:揭秘两者的区别与联系

「揭秘」杨戬建模演员眼中的二郎神:何以成为荧幕神话?