《拆掉思维里的墙》:浅析如何打破受害者思维,建立新的心智模式

你愿意坚强地掌控,还是自怜地受害?——《拆掉思维里的墙》

《拆掉思维里的墙》的作者是新精英生涯创始人古典老师,古典老师是中国职业生涯教育专家,全球职业教练(BCC)中国区首席导师(Master Trainer),国际企业教练第一人玛丽莲博士Marilyn Atkinson PH.D亲传弟子,国家一级职业指导师,新东方教育与职业发展协会会长。

在这本书里古典老师分了九个章节,通过列举生活中常见的现象和案例,从安全感、职业规划、成功学、受害者思维等九个方面深入浅出地分析了思维里看不见的墙对人的影响。

本文围绕受害者思维是怎么形成的,受害者思维中哪些看不见的墙是如何影响我们的生活的,以及该怎么打破受害者思维三个方面来分析“受害者”部分。

一、受害者思维是如何形成的

要想打破受害者思维,首先要知道受害者思维是怎么形成的,受害者思维有哪些看不见的墙的。

在生活中,我们经常可以看到这样的人:

考试考不好时,抱怨教师不专业;交不到朋友时,抱怨他人势利;下雨天上班迟到时,抱怨老天经常下雨;升职无望时,抱怨公司用人制度不公平;.......

受害者思维,指的是人们在面对挫折和失败时,倾向于把事情归因为客观环境活人力等不可控的偶然性因素,进而催生自怜心理,把自己定位为情境中的“受害者”的一种思维模式。这是一种不健康的自我防御机制,是内在自我匮乏与人生掌控能力的丧失。

面对生活中的不如意、不快乐,他们总是会把责任、原因归结给他人和社会,认为自己是被针对、被反对、被伤害的那个,陷在委屈、自怨自怜、失落、悲愤的消极情绪里无法自拔。

这种受害者思维是如何形成的呢?

古典老师认为受害者一般是受过去的信念和经历所影响。

比如,以前被灌输的信念是“再努力也比不上有背景的人”,当他升职无望时,哪怕升职的那个人能力的确比他强,他也会钻牛角尖地认为自己被淘汰是因为自己是没背景的弱者,是“不公平的竞争”下的牺牲品。

过去根深蒂固的错误信念和偏见,在一个人成年,面对社会后,得不到纠正和控制,当他的愿望、喜好、利益和他人产生差异、矛盾、冲突时,就容易演变成受害者思维。

二、受害者思维有哪些看不见的墙在影响我们

1、受害者其实很享受“被害”的过程。

受害者思维让人生活在自怜状态里,经常以自己为主角,自编自导悲情戏,把自己桎梏在一个朋友不好,社会不好,同事不好,家人不好的痛苦世界里,而实际上他们很享受这个过程,因为:

首先,可以逃避问题,推卸责任。

朋友的弟弟因为买不起房结婚,被女朋友分手。和女朋友分手后,他埋怨朋友说:“都是你这个姐姐没能力,有能力的话,帮我付首付买房,我女朋友也不会离开我。”

朋友的弟弟把自己弄得十分委屈,把买不起房和被分手的责任都推给了姐姐,那他就不用承认自己的无能,更不用激励自己去努力奋斗。

人都害怕承担责任,受害者思维在面对问题时,习惯把责任推卸给他人。既然问题是别人造成的,那自己就不需要反思和改进,更不需要承担责任。

其次,可以轻松获得同情和帮助。

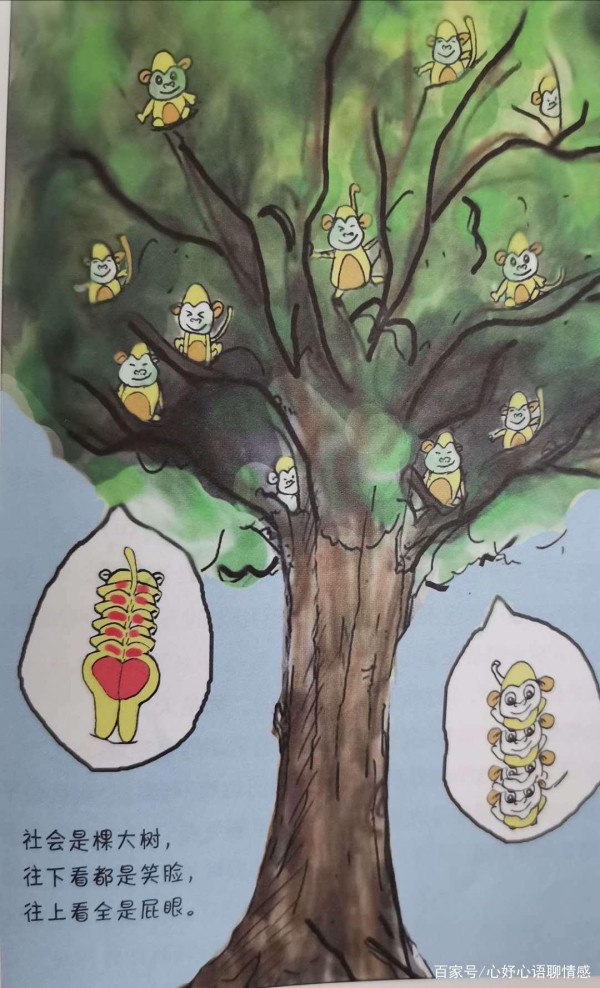

受害者们喜欢哭惨、哭穷、哭难、哭弱,以此换取同情和帮助,而基于他们的“惨”很多人都会同情、帮助他们。

最后,持弱自伤,绑架他人。

好友的大学室友小林经常在宿舍和她男朋友聊电话聊到深夜,别的室友不堪其扰,就叫她不要聊那么晚,没想到小林万分委屈地说:“我知道你们对我有意见,我不聊了行了吧!”

从那以后,小林男朋友打电话过来的时候,她都一脸麻木地挂掉,再也不接她男友的电话。让别的室友觉得自己使他们感情不和的凶手。

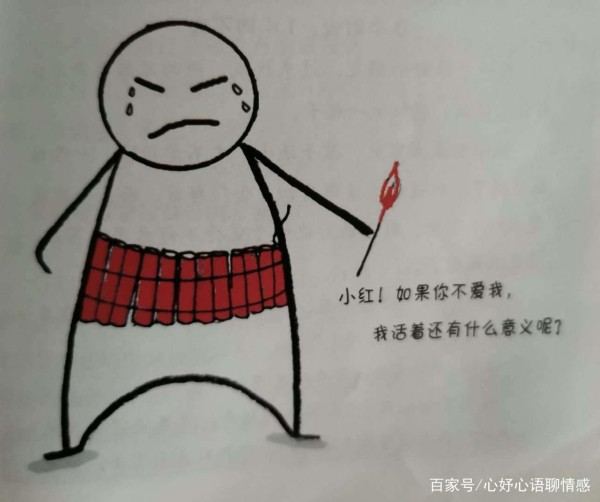

这样的事例生活中很多,以绝食的方式逼儿女分手的父母,用自杀挽留恋人的情侣.......

把自己放在受害者的位置,持弱自伤,绑架他人,就能使他人对自己屈服,达到自己的目的,还能站在道德的最高点,所以,他们乐于扮演受害者。

2、受害者思维是潜意识里对自己的放弃。

当一个人习惯用受害者思维来逃避问题、推卸责任,就是允许自己当一个懦夫,用受害者姿态去获取同情和帮助,是在放弃自我奋斗,持弱自伤,绑架他人,是在逼真正关心自己的人远离自己......

受害者思维里这两堵不易察觉的墙,会让受害者生活在让自己舒服的自怜状态里,而这样的状态就像温水煮青蛙,最后往往失去掌控生活的机会和可能性,令自己画地为牢。

三、如何打破受害者思维,建立新的心智模式

心智模式是苏格兰心理学家肯尼思·克雷克在1943年首次提出的。当代最杰出的新管理大师之一彼得圣吉将其定义为:根深蒂固存在于人们心中,影响人们如何理解这个世界(包括我们自己、他人、组织和整个世界),以及如何采取行动的诸多假设、成见、逻辑、规则,甚至图像、印象等。

心智模式不仅决定我们如何理解世界,而且决定我们如何采取行动。

受害者的心智模式是:我生活的不如意,都是外界的原因。

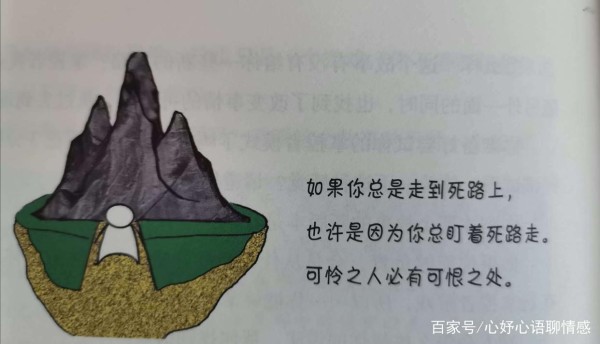

在这样的心智模式下,受害者们认为改变外界的环境就能改变自己的生活,但是进入新的社交圈和环境后,他们的生活依然没有改变,甚至更加糟糕,陷入了死循环。

要打破这个循环,就要建立新的心智模式:不管外界怎么样,我都有能力对自己的状况负责。

1、后知后觉,找到自己的受害者情景,以及产生的背后原因。

回想自己什么时候最没掌控感,最没有力量,因为这些时刻最容易产生受害者思维。

同事小叶在和老公因矛盾争执的时候,往往会情绪失控,说一些自暴自弃的话,像什么“我知道你不爱我,看不起我,所以什么都看我不顺眼,我成全你,我们离婚,你去找一个更好的吧”。

这就是同事小叶的受害者情景,产生的原因主要受小叶父母影响。

小叶的父母在她小时候处理矛盾的方式就是争吵,而且争吵的时候喜欢通过贬低自己刺激对方。

小叶受父母解决矛盾的方式影响,没有学会积极解决矛盾的方法,只好沿用父母的受害者思维去刺激、逼迫对方。

清楚一个人现在的问题是如何受到过去的经历影响的,对他现在的婚姻和家庭、人际关系、幸福感的影响到底有多大,才能更好地破旧立新。

2、当知当觉,寻找新的情绪解读模式

父母的婚姻出现矛盾时争执,用语言暴力让矛盾激化,我的婚姻不是父母婚姻的复制,我有能力更好地处理婚姻中的矛盾,我可以用心平气和的沟通取代争执去解决问题。

堵车的时候,不埋怨,听音乐或者放空自己。

老公回家葛优躺的时候,不抱怨他不心疼我,而是平和又坚定地请他一起参与家务。

.......

3、先知先觉,提前干预自己的自怜情绪。

受害者心态那种自怜的情绪不是一下子就能除掉的,哪怕已经接纳了新的情绪解读模式,仍会受害者自怜的情绪左右。在感觉到自己又要产生凄凉的自怜情绪时,需要用强大的定力和自控力及时刹车,调整心态。

4、不知不觉,找回对自己生活的掌控感。

在适应了新的心智模式后,要想新的心智模式发挥作用,需要持续的练习,让新的心智模式中的价值观、逻辑成为自己新的信念,找回对自己生活的掌控感。

心理学家维克多费兰克说:“每个人都被生命询问,而他只有用自己的生命才能回答此问题;只有以负责来答复生命,因此,能够负责是人类存在最重要的本质。”

把自己生活中的不如意归因语他人和环境的受害者思维,会让自己陷入痛苦的循环,学着对自己的人生负责,处理好自己与他人、与世界的关系,才能遇见自己想要的生活和幸福。

作者:心妤心语 一个生活在北方的南方女子。

参考资料:《拆掉思维里的墙》 古典著。

图片来自《拆掉思维里的墙》中的插图

网址:《拆掉思维里的墙》:浅析如何打破受害者思维,建立新的心智模式 http://c.mxgxt.com/news/view/941142

相关内容

如何建立正确的人际关系,高手11条社交思维投资思维的璀璨星空:芒格格栅思维下的七大智慧星芒

王智远:捧杀思维。

人到中年,请戒掉身上这2种弱者气息,修炼“强者思维”

成长的敌人:惯性思维

如何运用破解“选择性接触”四步法帮教“全能神”受害者

【认知世界的两种基本方式:物质思维与关系思维】

甩掉沟通尴尬,巧妙破除坚冰模式,轻松建立人际关系

世界首富马斯克,底层有一套强大的思维方式

杂谈 ▎刘润的「五维思维」——思考维度越多,你对商业理解越深!