理解城市与“城市人”

梭罗说过,城市是一个几百万人孤独地生活的地方,于是他拿着一把斧头,背朝文明,走向瓦尔登湖,留给人们一个孤独的背影。帕克说:“在一个城市里,孩子们才是真正彼此的邻居。”梭罗和帕克都敏锐地感知到了城市中的人的变化——人与人之间关系的改变,也即帕克所说的“社区中人与人的联系中,间接关系,或称次级关系已经取代了原来的直接关系、面对面的首属关系。”

刘海龙认为,帕克“对于社会秩序相当看重,以至于把城市与乡村对立起来,制造了一个可疑的二元对立:前者是失序,后者是有序。仿佛只有恢复田园牧歌式的传统小镇或农村的秩序,才是城市生活的理想状态。”但,我并不赞同这一观点。帕克与梭罗并不一样。对于城市生活,梭罗选择了逃离,重返田园牧歌式的瓦尔登湖,而帕克虽然有意无意地流露出对于旧有农村生活秩序的向往,但他并不真正想把城市恢复到原有的传统小镇或者农村,而是希望在城市中重建秩序。须知,1840 年,芝加哥还是个仅有4000多人的小镇;1890年,它的人口达到100多万;1930年则超过了300万。城市人口的剧增极大地改变了美国的社会结构,并带来严重的城市社会问题。在严重的社会失范问题面前,对一种秩序的产生向往,乃是在所难免,但帕克所追求的城市秩序绝对不是“田园牧歌式”的。社会失范乃是当时芝加哥所面对的现实问题,也是帕克所面对的问题。因此,帕克的学问从来都不是故纸堆中产生的,而带有活生生的“人的气息”,这从帕克所使用的调查方法中也可以看出来 ——一种“就像人类学家研究原始部落一样对细节及其关注”(科塞语)的经验研究。帕克的《城市社会学》并不仅仅止步于认识城市,更是力求成为一门改造城市社会的学问。

一、人的城市与“城市人”

城市,在帕克眼中,并不只是建筑物的集合,“城市,它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含,并随传统而流传的那些统一思想和感情所构成的整体。换言之,城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物。城市已同其居民们的各种重要活动密切地联系在一起,它是自然的产物,尤其是人类属性的产物。” 于此相对应,城市中的人并不仅仅是居住在城市之中,而是深深的带有城市生活的烙印,社会组织、人与人之间的联系都被城市影响着,甚至城市生活产生了“新的、彼此差异的人格类型。”我将之称之为“城市人”。“城市人”的生活起居、一言一行、礼俗习惯、思想性格等等,都深受城市的影响。“城市人”不是简单地生活工作在城市,他本身就是城市的一部分。反之,城市也内化为了“城市人”的一部分。

帕克并没有把人与城市视为二元对立的,相反,他把人与城市看做一个统一的整体。把握住这一点,便能理解芝加哥学派城市社会学的诸多关键——包括其对城市的理解、对城市问题的看法以及其“人类生态学”的研究方法。

二、个人、城市物质环境与城市社会组织(社会)三个之间的关系

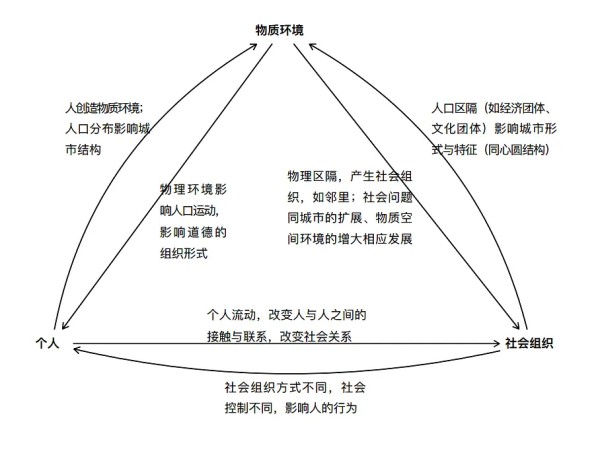

正因为城市与人不可分割,个人及个人集结而成的社会组织(社会),与城市的物质环境之间三者是相互影响的,试以下图加以大致加以说明,并在后文进行阐述:

本书关于城市的物质环境的论述中有名的,莫过于伯吉斯提出来的城市发展的同心圆结构,现在中国城市的环形结构(如北京、武汉)不能不说和这相似之处。但关于城市发展的环形结构,我并不想过多的论述。我想谈论的乃是城市物质环境与人的关系,正如前文所提到的,帕克等人并不把人从城市中剥离出来,而将其看着一个整体。

帕克认为:“城市是只跟在它的居民的风俗习惯之中的。这样的形成了城市既有其物质的组织形式,又有其道德的组织形式,这两种形式以特有的方式,相互作用,相互影响,相互调节。”在城市里,人与环境是互动的,人创造环境,人口分布影响环境,反过来“随着时间的推移,城市的每一部分,每一角落都在一定程度上带上了当地居民的特点和品格。城市的各个部分都不可避免地浸染了当地居民的情感。其效果便是,原来不过是几何图形的平面划分形式,现在转化成了邻里,即是说,转化成带有自身情感、传统,有自身历史的小区域。”

这就启示我们,在城市规划时,理应把城市环境对人与人性的影响当中一个因素考虑进去。帕克在书中特别提到了游乐园的例子,认为游乐园“应该不只是个消耗精力和避免孩子们胡闹的地方,它还应该是孩子们能够组织经常性协会的地方。对一般人来说,娱乐的群体对于确定一个人的愿望和形成他的性格,无疑是 重要的因素之一。”

这让我想到了中国城市中孩子们的娱乐,显然现在城市空间并没有给孩子们留出过多了娱乐空间,现实空间中的娱乐方式部分转入网络空间,这在多大程度上影响了孩子们的发展,确实是一个值得探讨的问题。还有一个群体,就是广场舞者,今年来频频爆发的广场舞扰民事件,其原因何尝不是城市里没有给中老年人留出娱乐空间。

城市乃是人的生息地,理应为人服务,城市空间的改造也应向着有利于人性发展的方向进行,帕克提到了监狱的建造,认为“为了改造和再教育犯罪分子所做的任何努力,范围很大,包括给他创造一个环境、一个群体,让他们在其中生活,不仅仅过物质和生理意义上的生活。这意味着要给他安置在一个地方,在那儿他不仅仅能够自由地表现自己的精力和自然冲动,而且他能找到消遣,并且自由自在地表现出自己的生活蓝图,以便使他可以用某些适当的方式,实现他的基本愿望。”功利主义哲学家边沁曾经构想过一种“全景敞视”监狱,深处这种监狱之中,你无法得知自身是否得到监视,因而必须按照被监视的状态形式以免于惩罚。边沁设计的监狱,乃是基于功利主义的原则,他显然没有把人考虑进去,人身处其中只有扭曲的可能,相比之下帕克的思想则要进步的多。而今天,北欧一些国家如丹麦、冰岛等的监狱设计理念,正是帕克这一理念。

城市,何尝不是一个偌大的“监狱”。现代的城市设计,难道不是让人越来越压抑。高楼、蜗居、拥挤的街道、嘈杂的环境,让人很难说城市是人的安生之所。在一个以经济利益为核心的设置,城市的建设似乎只考到了经济的发展。生活于这样的城市之中的人,必然带来诸多问题。城市不应该只是肉体的栖息地,更应该是灵魂的家园,是“能够自由地表现自己的精力和自然冲动……并且自由自在地表现出自己的生活蓝图”的地方。改造城市的空间环境,是解决社会问题的一种重要方式。

三、城市的新陈代谢:组结与解体

社会组结与社会解体应该是本书的核心内容,伯吉斯把城市发展看做社会组结和社会解体的一种后果,这种组结合解体极类似于有机体内部新陈代谢的同化和分解过程。城市组结,伯吉斯说是考察许多个人是以什么方式组结为城市生活方式的,个人又是一什么方式成为其社会的一个有机组成部分的。而城市解体则是与之相互的过程。因此,伯吉斯所谓的城市组结,其实就是个人结合社会组织的过程,其考察的乃是社会组织方式,解体是一种社会组织方式到另一种社会组织方式的过渡,“只要是解体过程可以导致改组,导致产生更有效的调节作用,那而社会解体则是社会组织方式的解体。么解体就不应该被理解为一种病态的,而是正常的过程。”社会组结与解组正如同人的消化和吸收都是正常的过程,是两个互补的过程,“也可以看做社会秩序动态平衡中相辅相成的过程,并由此达到一个终极,其总趋势可以认为是进步的过程。”从这里也可以看到出来,伯吉斯等人并没有把旧有秩序的解体看做一件坏事,而是将其视为新秩序的开始,对于“恢复田园牧歌式的传统小镇或农村的秩序”便无从谈起了。

而重要的社会解体则是从首属关系向次级关系的转变。首属群体,是指那些一密切的面对面联系和合作作为其特征的团体。这些团体在形成一个人的社会属性及理性中起着根本作用。母亲与孩子、丈夫与妻子、父与子、主与仆、亲戚、邻居、牧师、医生、教师。随着城市的发展,社区中人与人的连续中,间接关系,或称次级关系已经取代了原来的直接关系、面对面的首属关系。这一变化导致社会控制发生转变。帕克等人考察了家庭、邻里、社区等首属群体的变化,以及工业组织等次级群体。

1.家庭帕克认为,“除了自己外,对人亲密的环境就是家庭。在人的较早较简单的生活条件下,家庭曾经是或者就是某种较大的团体……在现代条件下,家庭的地位已经一落千丈。”家庭是个人完成社会化的主要场所之一,家庭地位的衰弱,表示“基于此种关系的道德结构秩序也逐渐消失了”。

中国家庭也发生了重大的变化,尤其是农村的家庭。过去20年了,大量农民外出务工,造就了隔代家庭的出现——空巢老人和留守儿童,同时也带来了一系列社会问题,尤其是留守儿童的人格发展问题及青少年犯罪的问题。但是,中国家庭的地位似乎还没有像帕克所言已经一落千丈,原因可能在于中国尚有强大了社会仪式维持了家的观念,例如春节,每年春节对家以及回家观念的强调,是一场强烈的召唤,召唤着中国人内心的家乡情怀。春运,俨然成为一场仪式,在这场仪式之中,家的观念不断得到强化。这些引起家庭变化或维持家庭观念的现象,应当成为社会学、传播学的考察对象。

虽然帕克并没有过多的论及家庭,但家庭无疑是重要的首属群体,对家庭变迁、家的观念的考察无疑是一个重大的课题。

2.邻里邻里是本书探讨最多的首属群体。邻里没有正式的组织形式。地方的改良社会,其结构是建筑在自发的邻里基础之上的,其存在的意义是为了发展当地人的情感,以维护他们的利益。城市生活的影响十分复杂,原来十分正常的邻里情感,现在已经历经了几重奇异而有趣的变化。第一重变化乃是邻里情感的解体。这一点,我深有体会,原来乡里之间的熟人社会变成了楼上楼下的陌生人社会。由于我常年求学在外,一次回家,在电梯里碰到一老人,问他上几楼时,他说和住在我家对面,而且是我家的亲戚,着实让我大大吃了一惊。这种“陌生人”,“既不能接近他,也不能远离他,既不是我们中的一部分,也不是他们中的一部分。既不是朋友,也不是敌人。”(鲍曼)邻里解体的原因,是一个重点问题,但帕克并没有给出很具体的结论,我试图结合自己的观察稍加论述。对于邻里解体的原因,其一是因为人活动范围的大大增加,原有人的活动可能囿于村镇,而如今可能一扩展至全球,“交通和通讯手段越来越发达,人们的注意力可以分散得很广,甚至可以同时生活在若⼲干个不同的社会环境里,这些趋势都在瓦解着邻里原有的稳定性和亲密性”;其二,家乡意识的弱化,年青一代努力逃离乡村,涌向城市,家乡观念在年前一代中日益淡薄,使得邻里得以成立的情感基础不存在了;其三,城市的空间结构是封闭的、内向的,以往无论是城市中的单位大院,还是农村的房屋,建筑都是想外人敞开的,人们可以任意出入,而现代城市的建筑,都是标准的单元楼,关上门就与世隔绝了,这种建筑的封闭形式无疑加剧了心理的封闭。

邻里的第二重变化就是,出现了不寻常的邻里,帕克所指的乃是“所谓的平民窟中的移民和有色人种的与世隔绝,以及隔离地区中认可的孤立状态,却会继续保持,在种族歧视盛行的地方甚至还会加强当地邻里组织的亲密团结”。中国这一现象上不明显,然而,中国也出现了一些新兴的邻里关系,如广场舞,这些邻里关系是否也在一定程度上加强了人与人之间的联系?

3.社会控制的变化社会解体带来的 重要的变化,乃是社会控制的变化,即以首属关系为基础的道德控制转变为以次级关系为基础的法律控制。由于新的社会控制尚未建立起来,而出现了一系列失范现象,这也就是为什么刘海龙认为帕克倾向一种田园牧歌式的秩序。帕克追求一种秩序,但他知道在城市的环境中原有的道德控制已没有了其存在的基础。“个人的流动”使得“人们互相接触的几乎大大增加,但却又使这种接触变得更短促、更肤浅……这实际上就是以偶然的、临时的接触关系,代替了小型社区中较亲密的、稳定的人际联系”。同时,在个人竞争的条件下,“社会各个组成部分不断增强其相互依赖的关系, 终结果便是在整个产业组织之中产生了某种稳固的社会组织,这种稳固性不是建立在感情与习俗的基础之上,而是建立在利益的一致性上。”因此,“在城市中,尤其是大城市中,人类联系较之在其他任何环境中都更不重人情,而重理性,人际关系取向以利益和金钱为转移。”

在这样一种城市环境中,原有的道德控制已不在可能。然而,问题的关键不在于返回原有的田园牧歌式的秩序中,乃是在新的城市环境中重建秩序。

首先,是法律控制取代道德控制。“城市生活的一个很大的特征就是,各种各样的人相互见面又混杂在一起,但却未相互充分了解。原来基于道德的社会控制,将被基于成文法律的社会控制所取代。这种变化趋势是与城市环境中人与人的交往联系,与次级关系取代首属关系的趋势并行不悖的。”

其次,是各类次级群体的控制。个人竞争和劳动分工所导致的结果,便是“社会原有的社会组织与经济组织的崩溃,或转化,即原来基于家族纽带、地方情感的社会组织,以及基于文化、种姓团体、社会阶层的社会组织和经济组织日益瓦解,代之而起的是基于职业利益和行业利益的新型组织。”为典型的代表是行业协会。以利益为基础,乃是次级组织的特点,出来经济利益之外,还有基于政治利益的团体。如独立的选民联盟、纳税人协会,以及类似于市的研究公署一类的组织的产生,是为了应对选民对候选人,及对其所选举的官员将担当的职务之性质都知之甚少的情况。

再次,是新闻、宣传等各种信息活动带来的控制。其一,信息可以影响和控制人口的流动,“人口流动不仅要依靠交通,尤其要依靠一些信息。教育和阅读能力,货币经济的发展延伸所造成的空前繁多的实际生活利益,这些发展成果都成了人口空前广泛流动的原因”。其二,舆论,作为社会控制的一种手段,在以次级关系为基础而建立的社会中,以及成了一种十分重要的手段形式。而报纸是城市范围内信息传递的重要手段。公众舆论正式以报纸所提供的信息为基础。还有类似促进卫生条件的民主教育运动等“社会宣传”机构,其宗旨是为了教育民主,并把他们组织到改善社区生活条件的运动中来。

对于报刊的社会控制作用,本书中本没有过多论及。在帕克的另一本著作《移民报刊及其控制》中,则对报刊如何控制移民、同化移民做了详细的论述。

四、生态学的方法:功与过

芝加哥学派城市社会学所采用的方法是一种“人类生态学”方法,带有明显的进化论的影子。帕克在吸收了进化论者斯宾塞的 “区位秩序” 与孔德的 “道德秩序” 学说,提出在从区位秩序到道德秩序之间,社会要经历四个过程: 竞争(competition)、冲突(conflict)、适应(accommodation)、同化 (assimilation)。“他将这四过程理论应用于种族冲突、移民与城市结构的研究之中。“这四个社会过程的总结具有较鲜明的进化论色彩,仿佛群体之间从冲突到整合是一个自然发生的必然过程。它是从无序向有序的迈进,从低级冲突到高级整合的进化。按照这一解释,城市的移民群体从不适应、冲突到 后融入美国社会,也是一个必然的过程。”同样,柯林斯也认为芝加哥学派的主要缺陷是“它理论上的薄弱,这使它终衰落下来”,认为帕克种族关系理论带有“幼稚的乐观主义”。

这些对生态学方法批判无疑是正确的,生态学的方法在今天已不大可能被应用于社会学的研究,但生态学方法包含着一个重要思想却不该被人们淡忘——将人、城市空间、时间作为整体加以考量,并不把人从城市空间中剥离出去。正如本书导言中说写到的:“这本文集从头到尾贯穿了芝加哥学派的一个重要思想,即城市绝不只是一种与人类无关的外在物,也不只是住宅区的组合;相反,城市包含着人类的本质特征,它是人类的通泛表现形式,尤其是由空间分布特性而决定的人类社会关系的表现形式。”

五、结语

黑格尔曾经评价亚里士多德说:“我们不必在亚里士多德那里去寻找一个哲学系统。亚里士多德详述了全部人类概念,把他们加以思考;他的哲学是包罗万象的。在整体的某些特殊部分中,亚里士多德很少以演绎和推论迈步前进;相反的他却显出是从经验着手,他论证,但却是关于经验的。他的方式常是习见的方式,但有一点却是他所独具的,就是当他在这样做的时候,他是始终极为深刻的思辨的。”

这一段评论,只需把“亚里士多德”换成“帕克”,把“哲学”换成“城市社会学”,同样惊人的适用。帕克等人对城市的诸多问题都进行了考察,到处散落着真知灼见,而整本书却缺乏严密的论证无论是演绎的还是归纳的。帕克提出的问题远多于其解决的问题,而这些问题依旧是当今正在经历城市化过程的任何一个国家和城市所面对的问题。而帕克关于城市与人不可分割的观念,则更是应当得到发扬。

网址:理解城市与“城市人” http://c.mxgxt.com/news/view/986016

相关内容

理解城市|保护遗产与发展旅游,丽江古城如何二者兼得?城市合伙人

潍坊市不断提升城市面貌 塑造高品质城市形象

超、特大城市到底多“大”最合理

外国城市建设史—文艺复兴与巴洛克时期的城市.ppt

对城市文化与雕塑定位名片效应的解析

《重庆森林》:解析城市孤独与爱情邂逅

城市形象传播进入短视频时代,如何打造“网红城市”?

联想发力智慧城市 “一揽子”服务陪伴城市转型全过程

长沙市与国外缔结友好城市关系一览表(含意向友城)