胡抗美的现代书学探索

朱玉洁

––

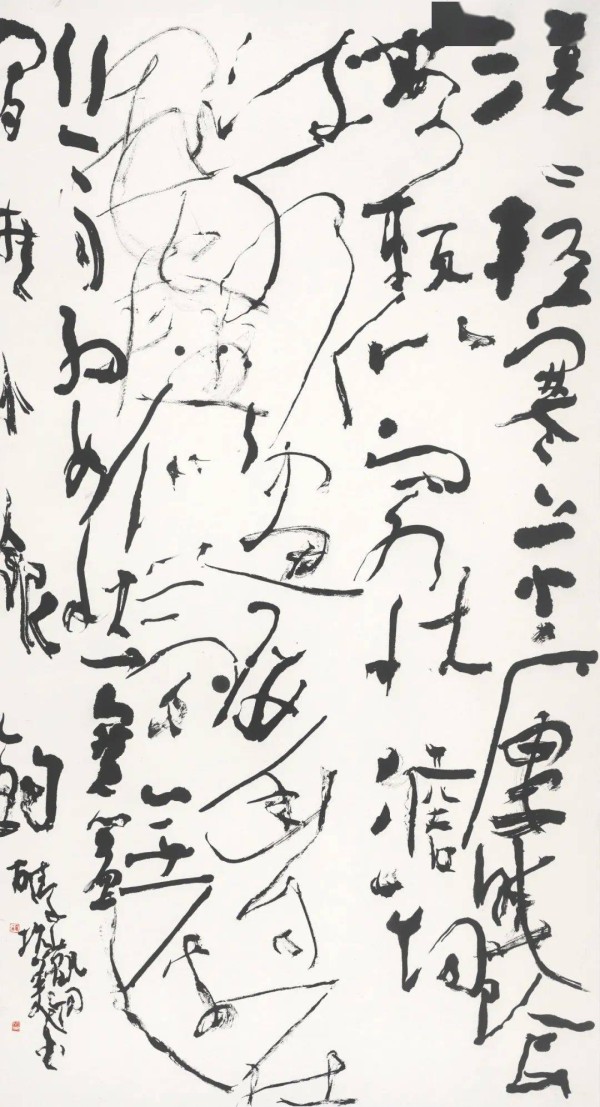

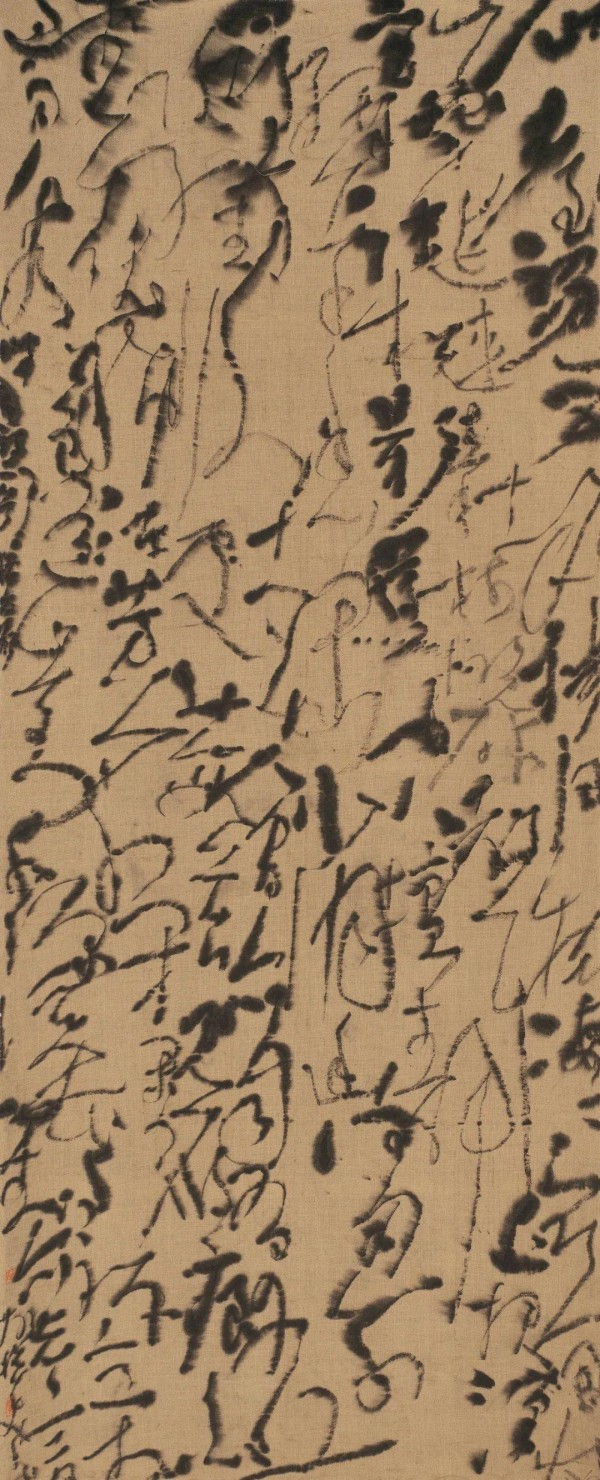

胡抗美自上个世纪90年代参加全国第五、七、八届中青年展以来,其书法作品一直处于一个“变”的发展进程,从那时对颜真卿、王铎等中实书风的偏爱,到90年代后期对秦汉简牍的追慕,再到21世纪初期对六朝碑版及篆隶的钻研,最终形成了当下形式风格多样的书法风貌。在此过程中,胡抗美坚守了一位艺术家的创造精神,始终葆有对书法艺术的热情、敏感与想象。由创作至理念,胡抗美的书学探索,可以很明确地落脚在一个关键词:现代,其中包含了书学观的现代性、书法创作的现代审美以及书法教学的现代化。

说起“现代”,人们并不陌生,该词已经深植于大众日常,我们生活在现代社会,接受的是现代知识与现代文化。诚然,书法作为一门古老的传统艺术,在从“传统”向“现代”承接过程中,不可避免地出现了诸多观念不对等的情况,例如:因为书法的载体为汉字,致使人们常常简单的将书法当做“写字”,且当下绝大多数人都认为自己懂“书法”,在面对一件书法作品时,评判之词也是脱口而出,至于是否进入艺术审美层面,是需要打一个问号的。对此,胡抗美指出,书法审美应该立足于艺术本体,去体味其内在的艺术表达,而不能被其“文本”所左右,书法文本中所撰写的诗词或其他文句,皆是书法创作的载体(材料),而非艺术本身。20世纪以来,书法的实用性基础伴随着硬笔书写方式的流行以及计算机时代的到来而逐渐消退,书法内部关于“艺术性”和“实用性”的历史纠葛在此契机下得到解决,书法也真正意义上获得了作为一门现代独立艺术的身份地位。但书法的“艺术”身份,并未广泛普及于社会层面,人们更多是将其简单纳入“写字”的范畴,且不同程度上降低了书法的艺术与文化价值。实际上,关于书法是一门“艺术”(美术)这一论点在民国学人的书法文献中比比皆是,早在1902年,梁启超就将书法列入“美术”一列。此后,鲁迅、王国维、邓以蛰、林语堂、宗白华、张荫麟、朱光潜等多位学者,都从不同视角论述了书法的艺术身份及属性,强调了书法的现代意识与现代精神,开启了中国书法的现代转型,这也是近年来胡抗美在谈及书法现代性时,所绕不开的一个特殊历史时期。对此,胡抗美表示,中国书法的现代转型是书法发展史中“未有之变化”的重大事件,是特殊历史发展的客观变动所赋予的,因而这种现代转型带有客观性,是不可回避的历史产物。深刻地领会中国书法的现代转型及其意义,并以此为基础不断推进书法探索走向新高峰,是当代书法必须面对的问题。如若能够沿着民国学者的书学观念继续前行,或许就不会出现今天书法界的一些关乎书法艺术认知的尴尬局面了。这便是胡抗美书学观中尤其突出的论断之一:对20世纪上半叶书学研究的肯定以及对现代书学的关注。

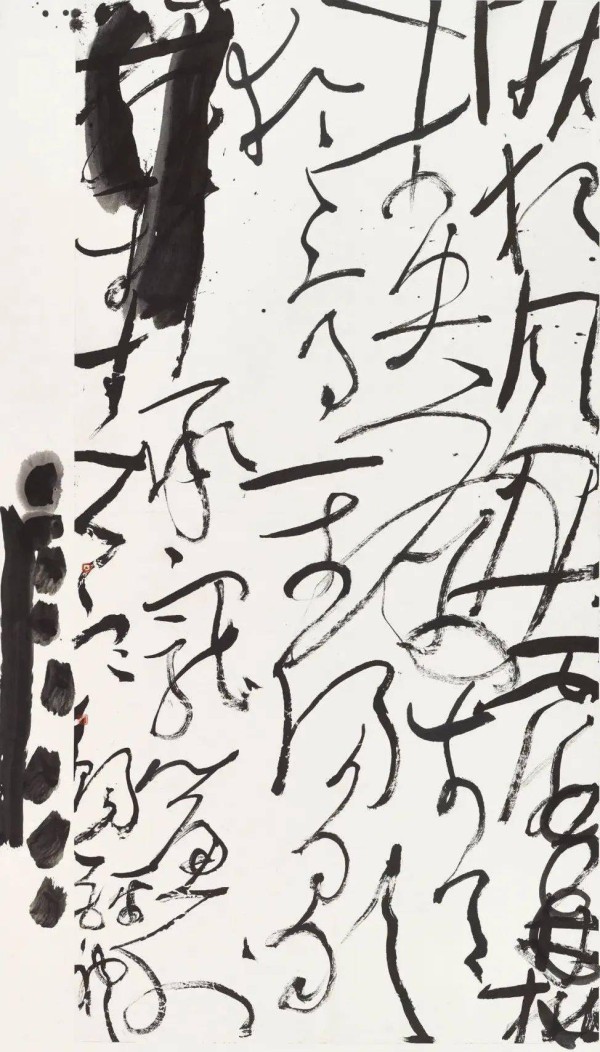

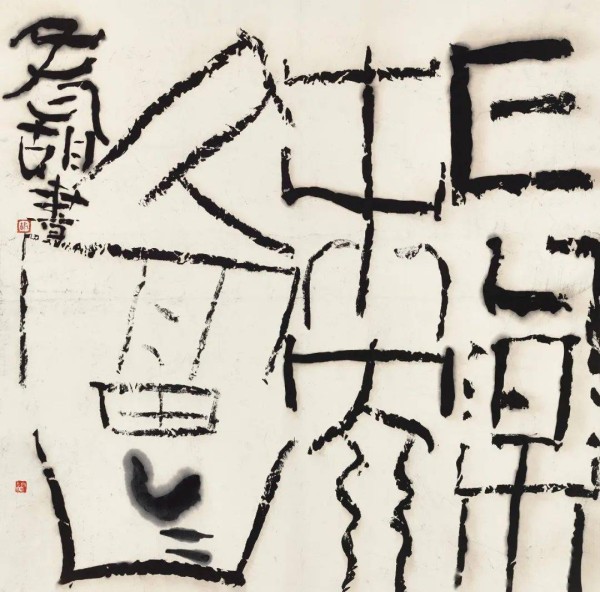

基于对书法艺术现代性的思考,胡抗美的书法创作贯彻了“现代艺术”这一重要命题,关注书法的用笔内涵与视觉形式表现,将书法纳入视觉艺术、造型艺术的范畴。关于书法用笔,胡抗美强调了篆隶用笔这一书法本源问题。胡抗美指出,古人所总结的“印印泥”“折拆股”“锥画沙”“屋漏痕”等,皆是篆隶笔法的形象阐释,书法的用笔将直接影响作品的意境,就像傅山所言:“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格”,不论是古代还是现代,书画审美的最高标准都是对于“气韵”“自然”“古雅”“妙境”等格调的追求,而用笔的高度直接决定了书法的艺术高度。因此,在胡抗美各种书体的艺术创作中,都可以看到篆籀笔意的应用,他强调:书法用笔要有逆锋杀纸的力量感,具体操作方式类似于犁地和去鱼鳞。犁地只有犁尖扎进土里,土才会被翻动并立起来,立起来的那条线参差不齐,浑身“长毛”;所谓去鱼鳞,是指要通过相反方向对鱼进行刮或打,层层推进,才能去掉鱼鳞,片甲不留。具体来说,就是行笔时笔往右行,杆向左倒;笔向下行,杆向上倾,进而获得迟涩朴厚,圆而不润的线质,这种比较典型的碑学用笔充分体现在胡抗美当下的书法创作中,其作品有着强烈的迟涩与对抗感,加上笔意的虚实断续,直接导向了胡抗美的书法风貌。除对用笔的强调外,书法的造型美同样也是胡抗美关注的重点。他在其著录《中国书法章法研究》中将书法的造型划分了六大造型元素,分别是:点画造型、结体造型、组与行造型、空白造型、墨色造型、区域造型,依次阐释并说明了这六种造型的具体表现及作用。他指出,传统书法的第一位置是可识与可读性,以保证信息的流通,审美属性居于第二位置。而随着当代文化环境的转变,网络时代的到来则将书法的审美属性拉到了第一位置。对此,书法的笔墨形式与造型表现就显得至关重要了。

从近年胡抗美的书法创作实践中,可以看到他对不同书法造型的充分表现。同时,还在不断探索书法造型的更多可能。例如他在2021年举办的“‘候鸟’之法象——胡抗美旅琼书法新作展”中,可以看到多组“涂改造型”的书法实践。这种造型表达,多出现于古代信札手札类作品中,例如颜真卿的《祭侄文稿》,王羲之的《兰亭序》等,呈现的是作者书写时的随兴而至,带来的是自由的书写节奏,有开始、沉缓、延绵、激荡,有犹豫不决、斩钉截铁、若行若思、若慨若吟……观众可以从中领略作者一种未经任何掩饰的即兴美学。当然,这种表达也是对一般秩序和规范的挑战,观看者可能会出现某种疑惑与否定,或沉湎其中,或惊异不解,这些感受作为观者的一种自然情感的袒露,可与书法家的创作“心路”直接建立联系,这也成为揭示书法本源的一种现代艺术表达。不论是涂改造型,还是胡抗美新近提出的用笔造型、块的造型等,都是在传统书法艺术形式探索中的继续突破和前行。值得警惕的是,艺术强调风格,但不能为了风格而风格,为了创造而创造,将风格理解成“奇装异服”,则篡改了艺术风格的本意。

胡抗美作为一名高校研究生导师,从书法创作到书法教学始终保持了观念的统一性,言传身教,教导学生要有独立的思考,切忌落他人窠臼。目前,国内高等书法教育已经取得了很大的突破与教学成绩,但不同类别的高校,在书法人才培养上尚缺乏明确的学科指导,加上本科书法教学重实践轻学术,以至于书法研究生在入学之初普遍存在理论基础薄弱的现象。因此,胡抗美在进行教学时,重点强化了对学生的学术训练,从基本的文献整理、古籍点校,到选择自己感兴趣的研究方向进行深入突破,如书法批评学、书法美学、书法史学、书法教育学等,引导书法研究生可以独立开展学术研究。胡抗美个人也致力于书法批评学的探索,曾连续三年(2017—2019年)举办了6场“享受批评·全国代表性中青年书法名家个案研究会”,会上,他指出:“当代书法需要基于学理的批评”,强调“杜绝一切与书法本体无关的空话、套话、假话”,让理性的批评成为每一位参展者内心的标杆,唯有书法批评学的成熟,才能推进书法学的进步与发展。例如当下书法教学中最为基础的临摹部分,看似是一个简单的学习过程,却是学生奠定书法审美与书法认知的关键阶段。但令人堪忧的是,我们的高校书法教育及全国级书法展览的审美风向,多在为“像古人”而奋斗,津津乐道于像二王、像欧颜柳赵、像苏黄米蔡,最终走向程式化、规范化,由此可见人们在书法艺术认识上的困顿与书法现代性建设的艰难。对此,胡抗美从批评学的角度提出,要建立中国书法临摹学,要解决临摹的理论基础、临摹的方法、临摹的对象和目的、临摹的心理素质、临摹与个人素养的关系、临摹与西方模仿学的关系、临摹与创作的关系等等,这些问题都要通过思辨的方法,从学科建设的视角来完善。

现代性的时间性特征表现为与时俱进,现代性的文化性特征表现为创新的动力意识。多年来,胡抗美在坚守书法艺术身份的立场中不断充实书法艺术的现代审美观、价值观,勇于接受新观念、新思想,并探索着更多的个人书法风格表现。同时,他还融入了新时代文化精神与现代学术方法,专注于书法教育教学,这样的学术精神也感染着身边致力于书法学进步的每一个人。从书法观念到书法创作到书法学科建设,书法艺术的现代化道路任重道远,还需要无数探索者共同前行。

原载《美术观察》2023年第11期

胡抗美|1952年生,湖北襄阳市人,号廘门山人、一席堂、得天庐、三觉翁。四川大学、中国艺术研究院博士研究生导师。第六届中国书法家协会副主席,现为中国书法家协会顾问,中国国家画院研究员。书法理论著作:《现代书学导论》《中国书法章法研究》《书为形学·胡抗美教学文献》《中国书法艺术当代性论稿》《胡抗美书学论稿》《胡抗美书法课徒稿》《荣宝斋·书法篆刻讲座——草书》,主编《简明中国书法教育史》《情感与感知》及《享受批评:全国代表性中青年书法名家个案研究会文集》七册;书法作品集:《进入狂草·胡抗美书法展作品集》《情感与形式·胡抗美书法集》《中国当代书法名家·胡抗美》《胡抗美诗词书法集》《胡抗美书法作品》《当代书法名家·胡抗美卷》;诗词专著:《盼兮集》《志外吟》等。

朱玉洁|四川大学艺术学博士,北京科技大学博士后、讲师。中国文艺评论家协会会员。

主 编:刘 彭

合作邮箱:[email protected]返回搜狐,查看更多