独家观点:粉丝购车决策不受明星代言影响

车企们纷纷请来明星大咖作为代言人,想借助他们的人气和流量来提振自己的品牌形象与销量。然而,即便是请来了当红的偶像明星,最终却难以转化为实际的销售业绩。这背后究竟隐藏着什么样的奥秘呢?我们且一起探究汽车行业明星代言的冷热消长。

汽车行业自出现以来,就一直在不断探索营销方式的创新。明星代言作为一种行之有效的营销手段,自然也受到了汽车企业的青睐。近年来,我们见证了无数家知名汽车品牌与当红明星的联手合作,从谷爱凌到王一博,从肖战到罗翔,可谓星光灿烂,令人眼花缭乱。

但却令人不解的是,即便汽车品牌花重金请来了如日中天的明星代言人,最终却难以转化为硬性的销量数据。难道说明星代言的魔力真的减弱了?还是消费者的购车需求发生了变化?要搞清楚这个问题,我们不妨从几个典型案例入手一探究竟。

首先让我们来谈谈凯迪拉克与谷爱凌的故事。2021年9月,凯迪拉克就与当时刚刚在北京冬奥会上大放异彩的"天才少女"谷爱凌签署了代言合同。此后不久,凯迪拉克的营销团队就开始大肆炒作这一合作,在各大社交媒体上疯狂造势,恨不得将谷爱凌的热度全部转嫁到自家品牌之上。

在这种"蹭热度"的营销手法下,凯迪拉克无疑是大赚了一笔。因为谷爱凌当时的身价已经上升到200万美元左右,再加上她在冬奥会上的爆红,无疑令凯迪拉克品牌的曝光度和知名度一路飙升。有行业内人士甚至表示,凯迪拉克"花小钱办大事,真的是赢麻了"。

但是,尽管凯迪拉克借助谷爱凌的热度进行了高度的曝光和传播,可实际的销量增长情况却并未如预期般乐观。这说明了即便明星代言能提升品牌的知名度和好感度,但其对实际销量的拉动作用还是有限的。

类似的例子还有,当年周杰伦代言的R汽车,以及王凯代言的DS品牌,他们都没能为所代言的车型带来显著的销量增长。这或许也说明了,在当下的消费者心智中,明星代言对于其购车决策的影响力正在逐步降低。

之所以会出现这种情况,我认为主要有以下几方面原因:

首先,随着互联网时代的到来,消费者获取信息的渠道和方式发生了巨大变革。过去人们更多地受到明星代言广告的影响,但如今他们更加注重产品本身的性能和口碑。对于购买一辆昂贵的汽车来说,消费者更关注的是品牌实力、安全性能以及售后服务等诸多因素,而非明星的流量效应。

其次,网络时代的到来也使得消费者的注意力变得更加分散和碎片化。过去一个明星的代言可以引起全民的热议和关注,但如今,人们的兴趣爱好更加多元化,很难再有一个明星能够引起全民的狂欢。于是,汽车企业单纯依靠明星代言来获取流量的做法,也就变得越来越难以奏效。

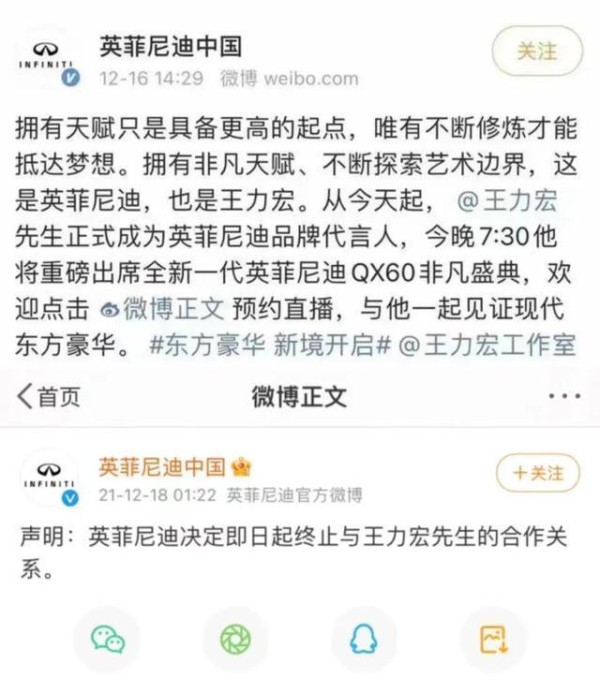

再者,利用明星代言营销也存在着一定的隐患。我们不难发现,近年来一些知名汽车品牌在选择代言人时,不小心遭遇了明星负面新闻的困扰。譬如英菲尼迪因王力宏的离婚风波而不得不紧急解约,又如雪佛兰受到柯震东吸毒事件的牵连。这样的"翻车"事件不仅让品牌蒙受了声誉损失,也给企业的营销造成了严重拖累。

因此,我认为如今的汽车企业,不应过于依赖明星代言这一营销手段。相反,他们应该把更多的精力放在产品质量的提升、服务体验的优化上,真正做到让"车主"成为最佳的"代言人"。

我们不妨再来分析一下理想汽车CEO李想的观点。他曾经表达过一个颇有见地的观点:"车主才是最好的代言人"。这句话道出了一个深刻的道理,即消费者购车时更关注产品本身的实力,而非明星的代言光环。

事实上,我们可以看到,一些默默无闻的汽车品牌,凭借自身良好的产品力和服务体验,也能够吸引到大量的拥簇者。譬如小鹏汽车、理想汽车等,他们虽然鲜少请明星代言,但依然收获了不俗的销量业绩和口碑声誉。

因此,我认为,汽车企业应该将更多的心力放在产品研发和服务提升上,而不是过度依赖明星代言。只有用真挚的产品和贴心的服务,才能真正打动消费者的心。毕竟,对于一台价值数十万甚至上百万的汽车来说,消费者关心的不仅仅是明星的代言,更多的是车辆本身的品质和使用体验。

归根结底,明星代言固然能带来一定的流量和曝光,但要想真正赢得消费者的喜爱和信任,汽车企业还需要从产品和服务入手,持续提升自身的竞争力。只有这样,才能真正让"车主"成为最佳的"代言人",为品牌赢得持久的发展。

0