黄庭坚:传承孝廉家风的文学巨匠与清官典范

黄庭坚,这位出生于1045年的文学巨匠,不仅在文学领域留下了浓墨重彩的一笔,更以清廉的官声为后人传颂。他字鲁直,号山谷道人、涪翁,被誉为豫章黄先生。洪州分宁(现今江西修水)是他笔下生花的故乡。在宋治平四年,他以卓越的才华登上了进士的宝座,并历任数职,从汝州叶县县尉到涪州别驾,再到黔州安置,每一处都留下了他的印记。

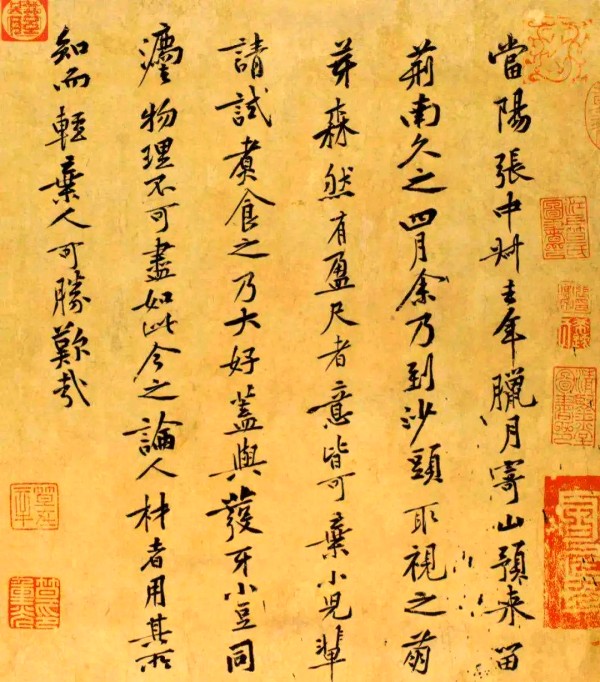

黄庭坚不仅诗词文章俱佳,更在书法领域独树一帜,精妙绝伦。他的诗风奇崛瘦硬,摒弃轻浮俗气,引领一代风尚,堪称“江西诗派”的创立者。他与张耒、晁补之、秦观一同游学于苏轼门下,被誉为“苏门四学士”。其著作《豫章黄先生文集》和《山谷词》等更是流传千古,为后人研究其思想与艺术提供了宝贵的财富。

黄庭坚·双井黄氏家规

黄庭坚的曾祖父黄中理曾精心编制了《黄氏家规》,包含二十条内容,涵盖了行孝、交友、职业选择及求学态度等多个方面。他强调,对待祖宗应如同对待水木之源,不可忘本;对待父母则应如同天地之广大,务必尽孝;兄弟间应如同连枝共生,相互扶持;邻里间则应如同唇齿相依,彼此尊敬。同时,他深知读书是修身养性、光耀门楣的根本,因此要求后生学子必须精通典籍、通晓文章。这些家规不仅被黄氏家族奉为圭臬,更被当地百姓视为楷模,被誉为“黄金家规”。

在晚年,黄庭坚又撰写了《家戒》,对家族兴衰的原因进行了深刻反思,告诫子孙们要避免因小财小利而争执,因小事而结怨;不应心存猜忌,以财富的多少来衡量自己。他提倡互相谦让、关心照顾,共同营造和谐氛围,齐心协力传承家族的优良传统。

孝廉楷模黄庭坚

在江西的西北面,修河静静流淌,孕育了双井村这片古老而文明的土地。双井村,被誉为“华夏进士第一村”,坐落在修水县杭口镇的修河上游,这里民风淳朴,人文底蕴深厚。令人瞩目的是,宋代双井村黄氏家族竟然诞生了48位进士,其中4人更是官至尚书。那么,这个大山深处的村落究竟是如何培养出如此众多的人才呢?

这背后,有着一个强大的家规传统。自黄中理曾祖父起,双井黄氏就制定了二十条严肃的家规,奠定了良好的家风,一直传承至今。正是这份对孝道、文礼的坚守,使得黄氏家族得以兴旺发达,人才济济。

这份珍贵的《黄氏家规》,由北宋诗人、书法家黄庭坚的曾祖父黄中理亲手编制,为双井黄氏的繁荣奠定了坚实基础。家规中详细规定了行孝、交友、职业选择及求学态度等方方面面,强调了祖宗的敬仰、父母的孝顺、兄弟的团结以及邻里的和睦。特别强调了读书的重要性,认为读书是修身养性、光耀门楣的根本,后生学子必须精通典籍、通晓文章。这些家规不仅被黄氏家族奉为圭臬,更被当地百姓视为楷模,被誉为“黄金家规”。

黄氏的家规家风,其影响力远超双井村,甚至波及至整个修水县乃至更广的区域。据历史记载,宋代修水县涌现出160位进士,其中最为杰出的无疑是黄庭坚,这位大书法家兼诗人,以其卓越的才华和崇高的品德,成为了后世敬仰的楷模。

黄庭坚自幼便展现出过人的聪慧与勤奋。年仅5岁,他便能背诵儒家经典“五经”;7岁时,已能吟诗作对,如“骑牛远远过前村,吹笛风斜隔岸闻”的佳句便广为流传。14岁时,黄庭坚跟随舅父李常游历淮南,虽身处异乡,却心系家乡母亲,他在诗词中表达出的孝心与牵挂,让人感动不已。

历经四年游学后,黄庭坚终于回到家乡,与母亲团聚。他每天亲自为母亲清洗马桶,这份孝心与担当,不仅感动了母亲,更赢得了世人的尊敬。当母亲心疼地让他休息时,黄庭坚却说:“堂堂男儿固然应该创大业、干大事,但如果都不能为自己的母亲分忧解难,又何以为国效力、为民分忧呢?”

黄庭坚的这份孝行被载入中国古代“二十四孝”之中,成为后世学习的典范。他以实际行动诠释了中华民族的传统美德,为后人树立了一个难以超越的标杆。

如果说黄庭坚对母亲及家人的爱只是一种小爱,那么将父母之爱化为对广大百姓的深沉之爱则可以说是一种大爱。

在宋熙宁二年(公元1069年),黄庭坚受命远赴汝州叶县(今河南省叶县)担任县尉。那时,河北地区遭受严重灾情,伴随强烈地震,大量难民涌入叶县。黄庭坚积极响应,不仅亲自组织救援和赈济工作,还深入灾区亲自安置难民。他深切体会到了灾民的痛苦,为此赋诗抒发感慨,写下了著名的《流民叹》。

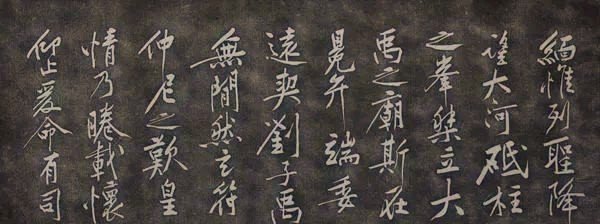

诗中描绘了北方连年干旱,五种农作物颗粒无收,春秋两季都过得空虚荒凉。地震在中夜时分袭来,仿佛巨鳌在翻腾游动。房屋墙壁倾塌,栋梁摧折,压死了许多老弱之人,随着洪流飘荡的冤魂声还未消逝。地面裂开,水波翻滚,鱼虾的头都露在外面。从这首诗中,我们能够深刻感受到黄庭坚对灾民的深切同情和仁爱之心。

到了元丰四年(公元1081年),朝廷推行食盐统一派销政策。黄庭坚得知差官里正利用职权,强行派盐并敲诈勒索百姓时,他果断限令在三天内将勒索山民的钱粮和牛猪全部归还给百姓。

黄庭坚在为官期间,始终保持着清正廉明、刚正不阿的品行操守。他坚持“不以民为梯,俯仰无所怍”的原则,深受士大夫的廉洁自律精神影响。在太和县任职初期,黄庭坚就亲笔书写了孟昶的《戒石铭》,并刻成石碑立在官署衙前,以此表达和传扬他的匡扶社稷、廉洁从政和敬民爱民的心志。这一举动不仅彰显了他个人的品行,更对后来的官员产生了深远的影响。宋绍兴二年六月,宋高宗还曾将黄庭坚手书的《戒石铭》颁发到全国各州县,以此警诫官员们要心怀百姓,为民分忧。黄庭坚的廉洁公正和中华传统美德的践行,如同修河般滋养着万物生灵,长流不息,奔腾不止。

百善之中,孝道被尊为首位,不仅因其位列之先,更因它是道德行为的根本。在双井“黄金家规”的熏陶下,黄氏家族涌现出48位进士,以及宋朝名臣余玠、徐禧、徐俯、章鉴、陈门五杰等杰出人物。他们从小便深谙孝道,这也验证了古人所言:“自古清官多孝子”的至理名言。在当今新的历史背景下,我们继续传承和弘扬忠国孝亲的传统美德,显得尤为必要,这不仅具有重大的现实意义,更将深远地影响历史进程。

网址:黄庭坚:传承孝廉家风的文学巨匠与清官典范 http://c.mxgxt.com/news/view/952973

相关内容

黄庭坚:从文学才子到文化巨匠的传奇一生黄庭坚:宋代文学巨匠的诗香人生

黄庭坚,北宋时期的文学巨匠与书法大家,其一生充满了传奇色彩

钟志翔:黄庭坚与周敦颐的“灵魂对话”

黄庭坚:苏东坡评价最高的词人,才华与孝行并存,一首词尽显豁达

成都市双流区:槐轩话家风 激活村社家庭廉洁“细胞”

苏轼与黄庭坚的文学交流与友谊.pdf

黄庭坚:宋代文坛的璀璨星辰

黄庭坚对杜甫的继承与创新

宜宾丞相祠:诸葛亮与黄庭坚的传奇