消费心理学:“超前消费”脆弱又迷人

在中国很多人可能都听过这样一个老掉牙的故事:一个中国老太太和一个美国老太太在天堂相遇,中国老太太说:“我一辈子勤勤恳恳、省吃俭用,终于在临终之前买了房子,但却一天也没享受到。”美国老太太说:“我已经在贷款买的房子里住了一辈子,在临终之前终于还清了房贷。”这个诞生于20年前的故事曾经名噪一时,它能够广为流传也正是因为一定程度上真实反映了中西方消费观念的差异。在大多数人的认知中,美国人似乎向来就是奉行提前享受、消费至上等的消费观念;但其实,在以前美国社会还受到新教伦理规范的时候,负债、享乐等行为甚至被视为是邪恶的,因此在很长一段时间内,节俭、禁欲在美国消费文化中是居于核心地位的。

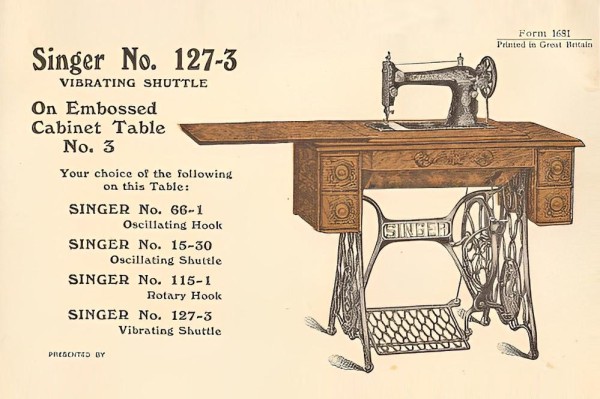

尽管在19世纪中期,美国胜家缝纫机就已创造了分期付款模式,但这种模式在彼时还远未达到普及的程度,可以分期付款购买的商品种类十分有限,只局限于家具、钢琴等耐用品的消费中,而且这种负债消费仍被看作是挥霍财富的行为。到了20世纪,美国在一战之后迎来了空前的经济繁荣,国民收入大幅增加,消费需求也随之扩大;各类商家纷纷推出分期付款模式来进一步刺激消费,人们的消费观念也在各种广告宣传的迅猛攻势之下悄然发生着转变。“花明天的钱,享今天的福”、“不必等待,现在就行动”等等极具诱惑力的广告词成为当时诱导消费的一大法宝;美国研究信用消费的专家若夫·努根特在《消费信用和经济稳定性》一书中提到:到1920年代末,用“分期付款”方式购买耐用品的美国人占90%。

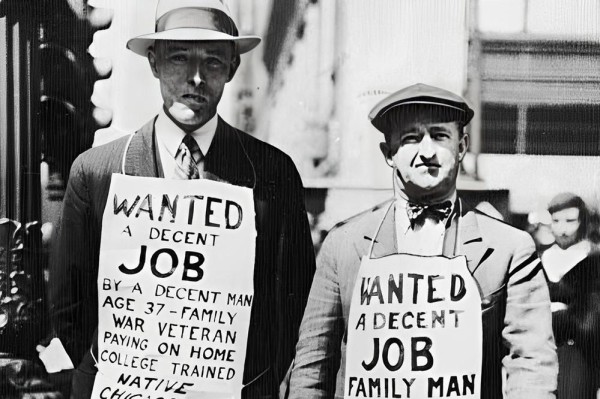

分期付款、超前消费、信贷消费……不管以何种名字出现,这种消费模式已不再被视为可耻的、不道德的,相反,它已经演变为一种流行的、现代的消费观念。不可否认的是,20世纪初期美国的消费文化转型对于此后美国的经济发展起到了至关重要的作用,超前消费带动了新的消费热点,使得消费结构更为合理,又反过来促进了生产,有利于消费与生产保持良性循环;同时,信贷消费市场的完善,让许多个体消费者享受到了更高水准的生活。 但另一方面,超前消费无节制的发展,造成了经济的虚假繁荣,为经济危机的发生埋下了种子;无论是1929-1933年的美国大萧条还是2008年的华尔街金融海啸,都与美国野蛮生长的超前消费不无关联。

分期付款在中国的首次出现,可以追溯到1907年;据记载,1907 年,天津日商开设的加藤洋行,为了推销80银元一辆的自行车,推出了分期付款方式,其广告称:“以三个月内为限:头一月付洋三十元,第二月三十元,第三月二十元。若付现洋,每辆七十五元。”而上文提到的创造了分期付款的胜家缝纫机也曾在天津出现过,1908年,胜家公司在天津的一则广告这样写道:“包教包会,保用五年;能缝衣服,与及鞋袜;普通缝纫,乃最合宜;分期付款,甚周通融;先交十元,每日一角;每月三元,就能购用。”不过,超前消费的观念在中国却迟迟没有形成风气,一方面是由于我国居民收入还无法与发达国家比肩,另一方面也因为在中国人心目中,超前消费等同于“寅吃卯粮”的行为,是需要谴责的。

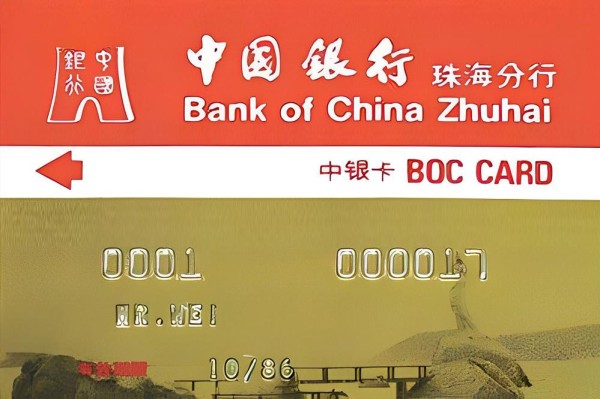

1985年,当信贷消费已经在发达国家广为流行的时候,中国第一张信用卡——中国银行珠海分行推出的“中银卡”才姗姗来迟。与如今真正意义上的信用卡不同的是,“中银卡”发行的目的主要为吸收更多存款,持卡人必须先往账户里存一定金额的备用金;当备用金账余额不足时,持卡人方才可在发卡银行规定的信用额度内透支消费;以今天的眼光来看,这张信用卡的象征意义远远大于它的使用价值。进入90年代,信贷消费在中国仍未成为主流,国内消费低迷,储蓄率太高;在这种时代背景下,为了让人们接受信贷消费,“中美老太太”的故事应运而生,在某种程度上促进了信贷消费的发展;随着这个故事的流行,国民开始意识到中美消费观念的差异,逐渐对信贷消费卸下心防。

到了2009年,我国出台了《消费金融试点管理办法》,消费金融正式进入大众视野;此后,随着互联网的发展,各种方便的透支消费工具遍地开花,超前消费的观念大踏步地走进了年轻人的生活。根据中国央行于2019年公布的数据显示,我国信用卡和一卡通发卡总量已经接近8亿张;同年支付宝发布的报告显示,在中国近1.7亿“90后”中开通花呗的人数超过了6500万,即平均每10个“90后”中就有近4个人使用花呗进行信用消费;种种数据都表明,超前消费正在深刻影响着我们的生活。

网址:消费心理学:“超前消费”脆弱又迷人 http://c.mxgxt.com/news/view/1275258

相关内容

《消费心理学》第二章 消费个体与消费心理 .ppt【消费心理学论文】网络消费心理浅析.doc

消费心理学消费者学习与记忆

消费心理学 0绪论消费心理学ABC

《消费心理学》第五章消费群体与消费心理.ppt

消费者心理学

大学生消费心理.doc

《消费心理学》第二章消费者的心理活动过程.ppt

消费心理学原理

消费心理学 1 消费者行为概述